人はどうして色を知覚する?

このページは「そもそも色とは何か?」の内容を補完する、色の仕組み解説シリーズ【パート2】です。

「色とは何か」のページでは、色を感じることがどれだけ不思議で特殊な現象かを、専門用語をできるだけ省いてご紹介しました。

一方この「色の仕組み解説」は、普段は馴染みのない用語盛りだくさんで、色知覚について掘り下げて説明しています。

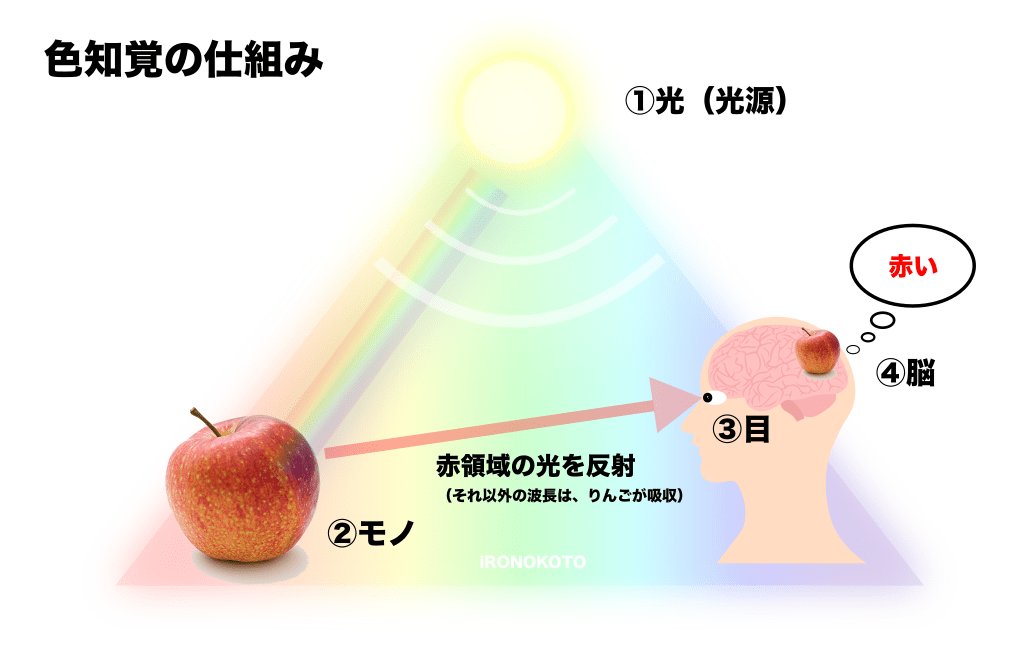

私たちの色の知覚は、光、物体、目、脳の4つの相互関係で成り立ちます。パート1にて、まず光と物体、物理現象の側にスポットを当てて解説しました。(まだご覧になっていなければ、チェックしてみてくださいね)

パート2の主役は目と脳です。私たち自身が光を受け取ってどう処理しているのか、生理反応について詳しくご紹介します。色について理解を深める一助となれば幸いです!

人間が色を感じる仕組み図

この図は人の色知覚を簡単に表しています。

光源から放出される光に照らされた対象物が、浴びた光を吸収・反射します。私たちの目は、その反射光を受け取り、電気信号に変換して脳に送って色や形を認識します。

色のみなもとは光。飛躍した表現をすれば、私たちが「現実」と呼んでいる視覚の世界は、光とその反射光を見ているに過ぎないと言えます。

私たちの身体は、届いた光の波長成分に応じて反応する受信装置。

ならば、この装置はどのようにして光を処理しているのか?

パート1でもご紹介した「色を感じる仕組みの4つの重要ポイント」のなかで、目と脳に関するところを再度ご覧ください。

ポイント:目について

- 光が「見える」のは、目のなかの視細胞のおかげ

- 目には、明暗を感知する視細胞がある

- 目には、色を感知する視細胞がある

- 色を感知する視細胞は、主に3種類

- 視細胞の状態は、遺伝によって異なる

- 目は、老化する

- ほかの動物は、可視範囲が違う

- 目は、受け取った光を電気信号に変えて脳に送る

ポイント:脳について

- 脳は、目から信号を受け取り、整理・分類する

- 脳は、目から得た信号を最終的に色と形に変換する

- 脳は、周りの状況に応じて見える色に解釈を加える

- 脳(あるいは全身)は、見た色に生理的な反応を示す

- (おまけ)人は、目を通さなくても色光の影響を受ける

ひとつずつ見ていきましょう。

色のしくみ:目について

目は、光を受け取って色を感じるための入り口です。

振り返り:光のおさらい

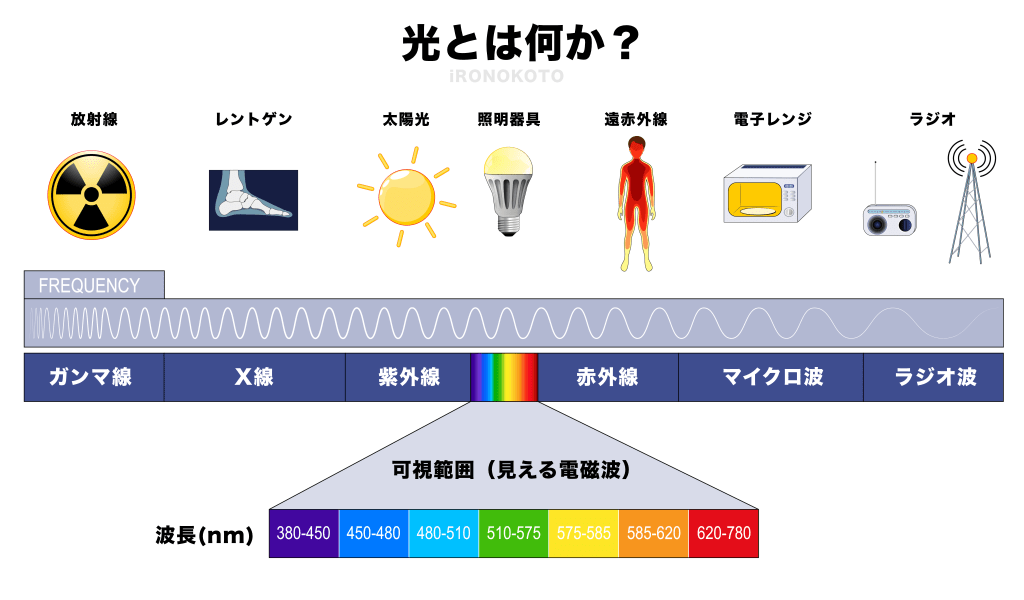

光について簡単に振り返りますね。

私たちが「光」と呼ぶのは電磁波の一種で、波の大きさがおよそ380~780ナノメートル(nm)の帯域の振動だけ、目でみることができます。

色は視覚の産物ですから、この帯域の光が、あらゆる色の材料となります。

スマホの電波がみえないのは、波長の大きさが見える範囲外(マイクロ波のあたり)だから。紫外線が見えないのは、380nmよりも短い波だからです。

この380nmから780nmという帯域は、私たちが暮らしのなかで実用化している電磁波の、ものすごく狭い領域にすぎません。

この事実について表現を変えると、私たちの目は、限定的な波動・振動だけを"見える現実"として切り取る「窓」のようなものだとも言えます。

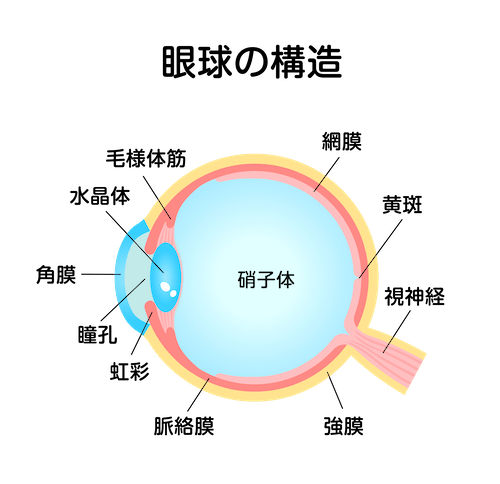

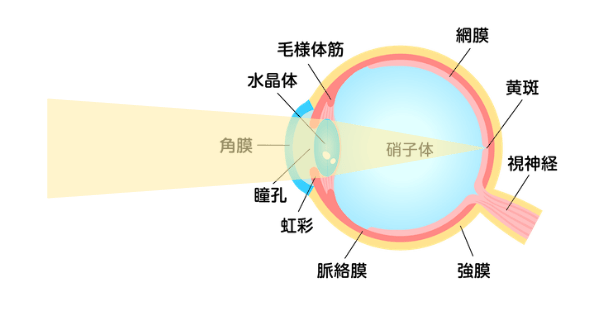

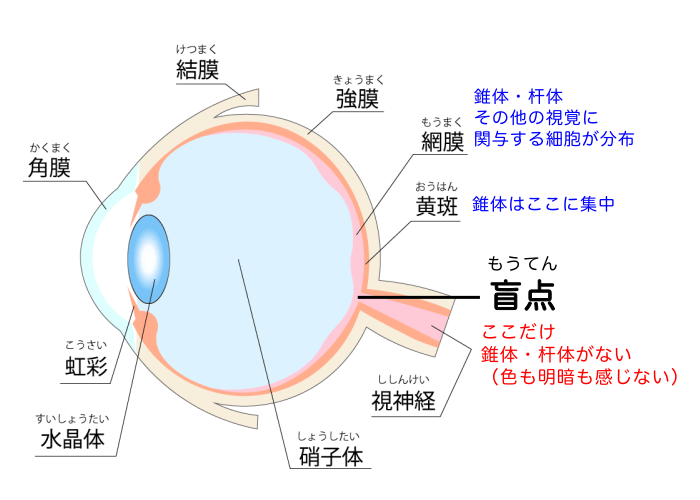

目の構造と機能

視覚という名の窓として開かれた私たちの目は、とても精巧な仕組みで外部から入る光の量や強弱を制御します。

まず、目の各部位の役割を簡単にまとめました。

目の各部位の役割

- 角膜(かくまく):受光量を調節してピント合わせをする。また、外界から目を守る

- 虹彩(こうさい):周囲の明るさに応じて瞳孔を開閉して、光の量を調節する

- 水晶体(すいしょうたい):外部から入る光を屈折させてピント合わせをする

- 毛様体(もうようたい):水晶体周辺の筋肉で、水晶体の厚さを調節してピントを合わせる

- 硝子体(しょうしたい):眼球内の大部分を占める透明なゼリー状の組織。光が通る

- 網膜(もうまく):外界から入った光が結像する、眼球の内膜

- 黄斑(おうはん):網膜の中心にある、色を感知する最も重要な場所

- 強膜(きょうまく):眼球を覆う一番外側の膜

- 脈絡膜(みゃくらくまく):網膜と強膜の間にあり、酸素や栄養を届ける

- 視神経(ししんけい):網膜で受け取った光を信号に変えて脳に送る

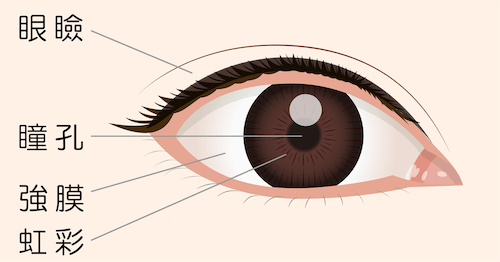

これらの部位のなかで、私たちが普段の暮らしのなかで目と呼んでいるのは、白い強膜(白眼)と、虹彩(ここがいわゆる黒目)と、虹彩の前に位置する透明の角膜です。

目の機能はカメラに例えられます。虹彩は"絞り"、角膜と水晶体が"レンズ"、網膜は"フィルム"です。

虹彩(こうさい)は、光の量の調整役。まわりの明るさに応じて瞳孔を開閉し、入る光をコントロールします。

補足:瞳孔がひらく!?

「瞳孔がひらく」という表現は、何かにびっくりした時になどにも用いますよね。瞳孔とは、光が通る穴のこと。まぶしい場所では小さく、暗い場所で大きくなります。最大最小のサイズ差は約16倍です。

この自動開閉システムを、虹彩が担っています。

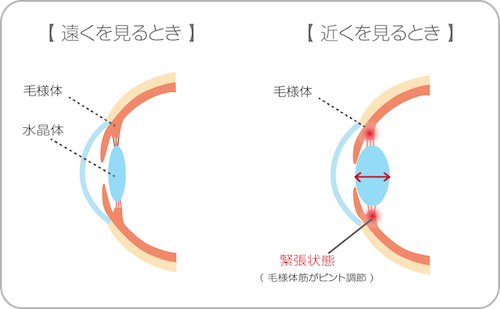

虹彩の手前にある角膜(かくまく)と、虹彩の後方にある水晶体(すいしょうたい)は、ともにレンズ役です。光を屈折させ、分光し、網膜に届けます。

水晶体は、ピントをあわせるために厚みが変化します。水晶体の周囲にくっついた毛様体筋(もうようたいきん)という筋肉が緊張・緩和することで、近くのものを見るときは分厚く、遠くをみるときは薄くなる。そうして、光の屈折を調整しています。

水晶体で屈折した光は、目のなかの硝子体(しょうしたい)を通って網膜に届き、結像します。

もっとも光があたる場所は、網膜の中心、黄斑(おうはん)と呼ばれる場所です。さらに、黄斑の真ん中には中心窩(ちゅうしんか)という凹みがあり、色を感じるための視細胞が集中しています。

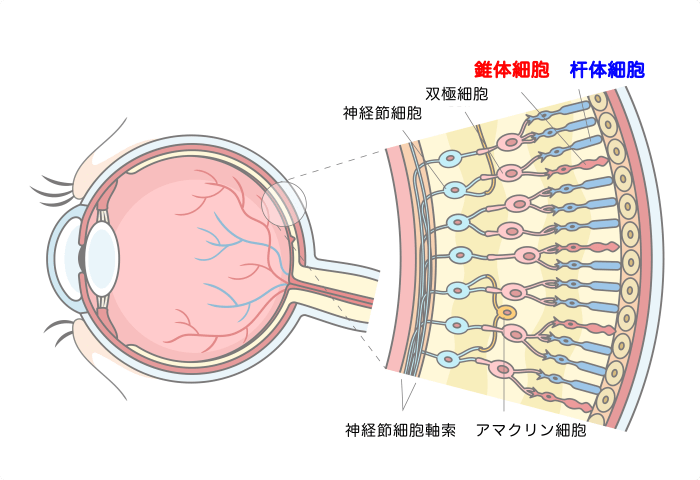

網膜の構造

網膜は、眼底に張りついた厚さ0.2~0.3ミリメートルの薄い膜です。この網膜内に、視覚に関する細胞がびっしり並んでいます。

私たち人間が、外の世界を「見えるもの」として認識できているのは、目の機能のおかげ。網膜の細胞のおかげと言えます。

特に、「光受容体」と呼ばれる2種類の細胞が、明暗と色彩の感知を担当します。

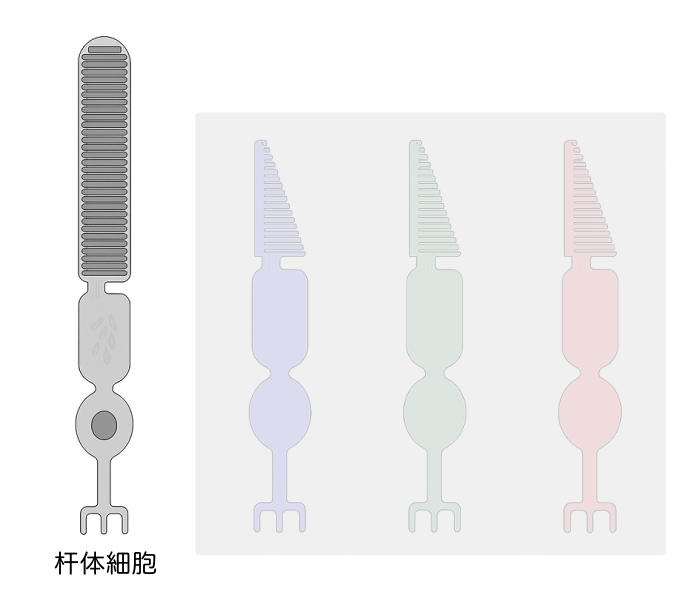

明暗を感知する桿体(かんたい)

光受容体の1つ、桿体細胞(かんたいさいぼう)は、周囲の明暗に反応する細胞です。

かたちが棍棒(こんぼう)のように見えることからその名前がついていて、英語でも「棒」を意味するRod(ロッド)Cellといいます。杆体細胞、桿状細胞とも表記します。(杆体という表記の方が一般的かもしれません)

杆体は、昼間や照明をつけた室内などの明るいところではほとんど機能せず、暗くなるにつれて働きます。周囲のわずかな光にも反応してロドプシンというタンパク質を生成・分解し、脳に信号を届けます。

明るい場所ではロドプシンはほぼ分解された状態で、暗い場所に入ると生成をはじめます。

たとえば、夜に突然部屋の電気が消えた状態をイメージしてください。最初は真っ暗ですが、だんだん見えてくるのを想像できると思います。

この、徐々に見えてくる視界の変化は、ロドプシンがゆっくり生成され、明暗の検知ができるようになるからです。(生成完了までの時間はおよそ20~30分。反対に、分解は一瞬)

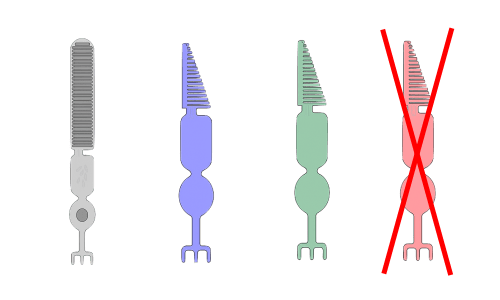

色を感知する錐体(すいたい)

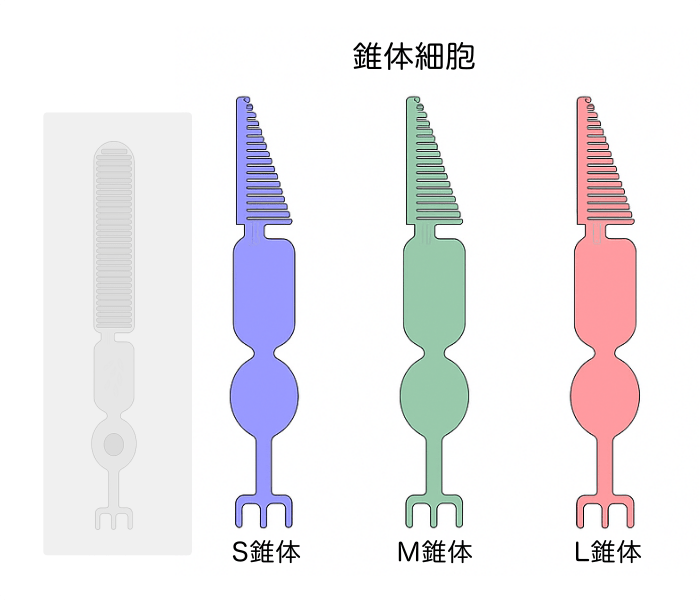

色を判別する役割は、もう一種類の視細胞である錐体細胞(すいたいさいぼう)が担います。

細胞の先端が尖ったかたちをしているから錐体です。錐状体ともいいます。英語ではCone(コーン)Cellといいます。

杆体は一種類しかありませんが、錐体は、反応する可視光線の波長帯が異なる3種類が網膜に存在します。

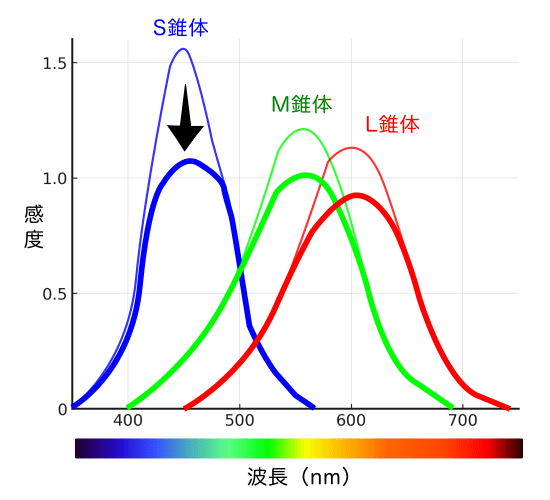

短波長にもっとも強く反応する錐体は、S錐体(ShortのS、別名:青錐体)といいます。中波長に感度の高いものはM錐体(MiddleのM、別名:緑錐体)で、長波長に最高感度を持つL錐体(LongのL、別名:赤錐体)です。

これらS、M、Lの錐体そのものに青緑赤の色がついているのではなく、違いは反応する光線の波長。

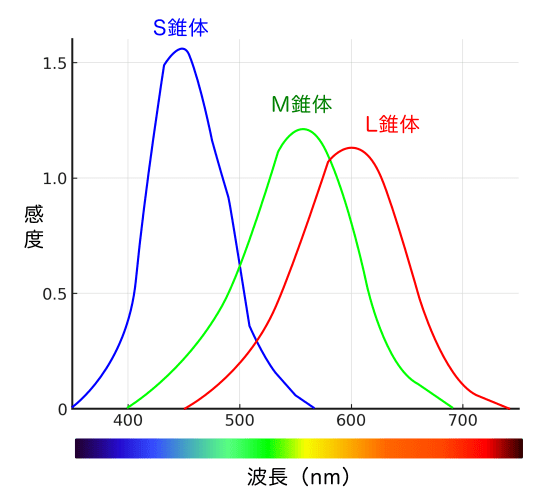

こちらの図は、各錐体の感度の違いを示したもの。S錐体は430nm付近の可視光線に最も強く反応します。M錐体は540nm付近。L錐体は550~560nm付近の可視光に感度のピークがあります。

3種類の錐体は、受け取った可視光線の波長成分によってそれぞれ青オプシン、緑オプシン、赤オプシンというタンパク質を放出します。

その刺激の強度や割合が、脳に至る過程で解析されて最終的に「この光は何色だ!」と感じることになります。

錐体は杆体と逆で、暗闇ではほとんど働きません。暗いところで色がよく分からないのは、そのためです。

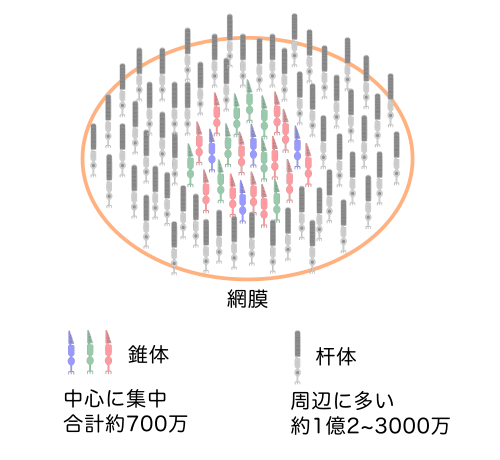

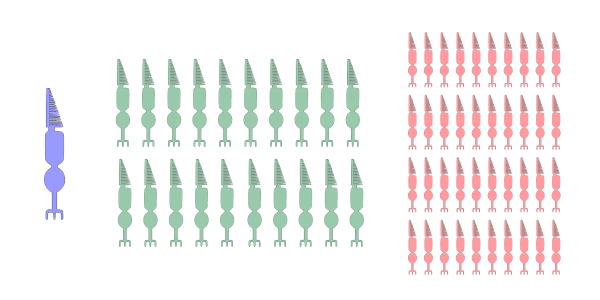

杆体と錐体の数、分布、反応の違い

杆体と錐体は、役割以外にも違った特徴をいくつも持っています。

| 杆体細胞 | 錐体細胞 | |

|---|---|---|

| 役割 | 明暗を感知 | 色彩を感知 |

| 種類 | 1種類 | 3種類(S、M、L) |

| 総数 | 約1億2~3000万個 | 約700万個 |

| 割合 | -- | S錐体1 : M錐体20 : L錐体40の割合 |

| 分布 | 中心には少なく、周辺部に多い | 中心窩に集中 |

| 稼働 | 暗いところで働く | 明るいところで働く |

| 最高感度 | 507nm(緑を感じる光) | 550nm(黄緑を感じる光) |

数は、杆体のほうが圧倒的に多く、網膜内に約1億2~3000万個存在しているといわれています。一方の錐体は、約700万個です。

分布位置も異なり、錐体は光がもっとも多く当たる場所(黄斑の中心窩)に集中し、目の周辺になるほど数が減少します。杆体は、中心部分にはほぼ無く、周辺に偏っています。

補足:杆体と錐体の分布体験

この分布の違いは体感できるかもしれません。

たとえば、なにか濃い色(紺色と深緑など)のものを2つ用意して、顔の正面で見比べたときと、視界の端っこに置いて見比べた状態を比較してみてください。

焦点を定めてしっかり見たほうが、あきらかに色の違いを感じられます。

でも、この検証中、視界の中央と端の方の明るさはほぼ同じだと思います。

色を知覚するための錐体は網膜の中心に集中し、端にいくほど少ない。杆体は中心には少ないものの、網膜全体に広がっているという証です。

3種の錐体は、それぞれの量が違います。S錐体の数を1とすると、M錐体は20倍、L錐体は40倍の割合で存在します。

つまり、短波長に反応する細胞数が最も少なく、長波長域に反応するL錐体がもっとも多い。

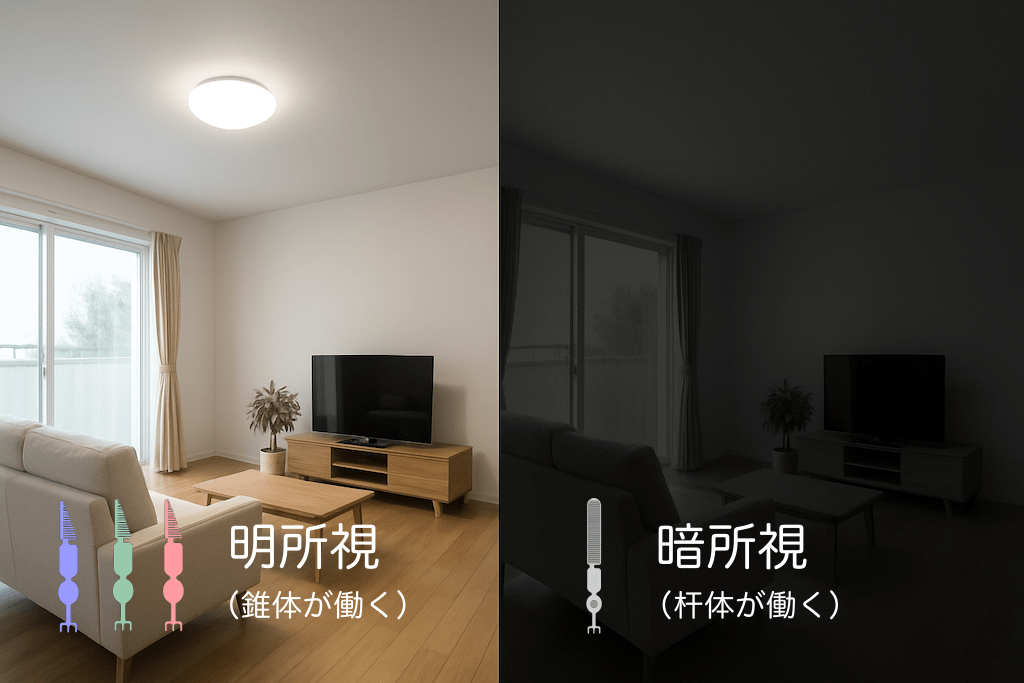

錐体と杆体は、はたらく状況も異なります。

明るい場所では、主に錐体が機能して周囲を認識しています。この状態を明所視(めいしょし)や錐体視といいます。

反対に、暗いところでは主に杆体が機能します。その状態を暗所視(あんしょし)や杆体視といいます。

薄暗いところ、たとえば朝や夕暮れは錐体と杆体が同時に働いています。この状態は薄明視(はくめいし)といいます。

さらに、錐体と杆体は、もうひとつ特徴的な違いを持っています。

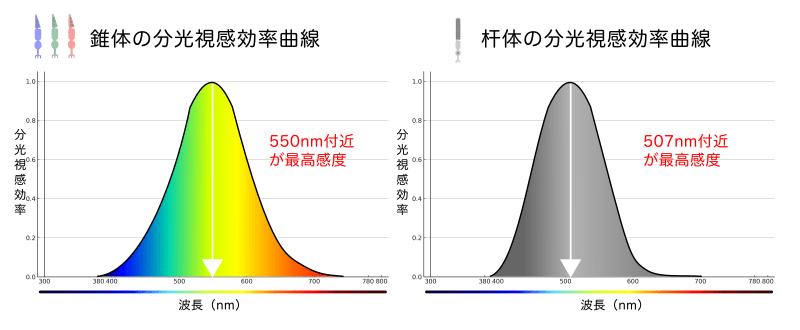

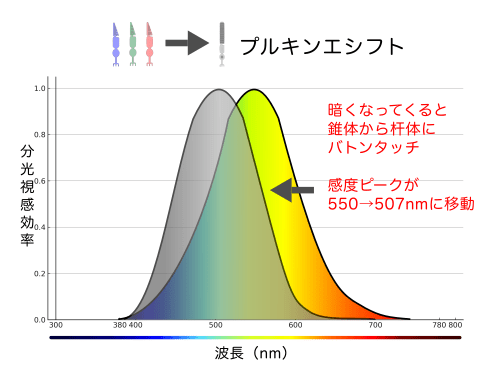

私たちは、同じ強さの光でも、波長ごとに明るさの違いを感じます。その感度差を、視感効率(または比視感度)といいます。

錐体と杆体はそれぞれの感度のピークが異なり、錐体は550nm付近の光(黄緑)をもっとも明るく感じ、杆体は507nmの緑に見える光を明るく感じます。

つまり、錐体がはたらく状況(明るい場所)にて同じ強さの青と赤と黄緑を比べたら、黄緑を一番明るく感じます。

一方、杆体が主役の状況(薄暗い場所)では、色はほとんど感じないものの、緑に近い波長帯の光をもっとも明るく感じます。

このように、錐体と杆体の感度ピークがほんの少しずれている関係で、昼間にあざやかにみえていた黄緑、橙、赤などは、暗くなるにつれて徐々にくすんでいき、緑や青などのほうが相対的にはっきりみえてきます。

おまけ話:プルキンエシフト

夕方に外を歩いていると、なんとなく視界に違和感を覚えることはないでしょうか?急になんだかぼやけてきたというか、色の感じが違うというか。

疲れ目かな?と思うこの現象は、実は錐体の明所視から杆体の暗所視にだんだんと切り替わっている証で、最高感度が550から507nmに変化しているために生じています。

そして、この変化を発見したチェコの生理学者ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキンエ(1787-1869)の名から「プルキンエ現象、プルキンエシフト」と呼ばれます。

余談ですが、道路案内が青い看板なのは、色の感じ方が昼間と夕暮れ以降で異なるため。暗いところでは青いほうが見やすいという点を考慮しているからです。

そのほかの視細胞

網膜では、杆体と錐体のほかにも、水平細胞、双極細胞、アマクリン細胞と呼ばれる細胞たちが働いています。

それぞれの働きは割愛しますが、これらの細胞によって、輪郭、奥行き、立体感、時間的な変化など、視界の情報が補完されます。

おまけ話:目の盲点とは?

網膜上にびっしり並んだ杆体・錐体。

実は、目から脳へつながる視神経の出発点(視神経乳頭、といいます)にだけは存在しません。

つまり、視神経乳頭の部分に光があたっても、明暗も色も感じることができません。

ここがいわゆる盲点(もうてん)です。

17世紀の物理学者エドム・マリオットが発見したことから「マリオットの盲点」と呼ばれています。

盲点は誰にでもあります。そのため、私たちの視覚には本来「何も見えない小さな穴」が空いているはずなのですが、日常生活でそれを感じることはありません。

その情報の欠落は、反対の目で得た視覚情報に基づき、脳が周辺の景色にあわせて自動的に埋めています。

(盲点を認識できる簡単な実験がありますので、また別の機会にご紹介しますね)

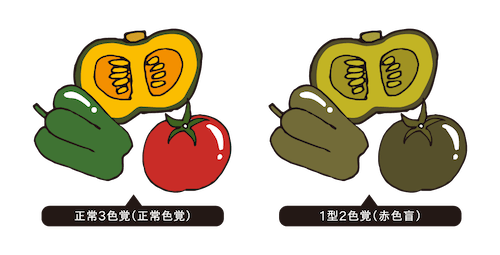

色覚特性とは何か?

次は、人によって色の見え方が異なる理由の一つである色覚特性(しきかくとくせい)についてご説明します。

色覚特性は、遺伝のような先天的理由や病気・事故など後天的理由によって、視細胞の全部または一部の働きが弱い、あるいは欠損した状態を指します。

かつては、色覚異常や色盲と呼ばれていました。(現在でもこの呼称は用いられていますが、近年は"特性"という表現が用いられるようになってきました)

目の機能は基本的に人類みな同じですが、目の状態は人それぞれ異なります。視細胞が働いていないと、外から入ってきた光を処理することができず、知覚できる色の違いをもたらします。

3種類の錐体が正常に稼働している状態を3色覚と言います。以下の表は、視細胞の働きによって分類した特性の種類です。

| 名称 | 特徴 | ||

|---|---|---|---|

| 3色覚 | 多くの人が該当(S,M,L錐体と杆体が正常に機能) | ||

| 色覚特性 | 1型 | 強度 | L錐体が機能していない |

| 弱度 | L錐体の働きが弱いか、感度ピークがM錐体に近い | ||

| 2型 | 強度 | M錐体が機能していない | |

| 弱度 | M錐体の働きが弱いか、感度ピークがL錐体に近い | ||

| 3型 | 強度 | S錐体が機能していない | |

| 弱度 | S錐体の働きが弱い | ||

| 1色覚 | 錐体1色覚 | 杆体と、S、M、L錐体のどれか1つのみが機能 | |

| 杆体1色覚 | 錐体がすべて働かず、杆体のみ機能 | ||

*弱度は異常3色覚、強度は2色覚ともいいます

たとえば、「1型」はL錐体がまったく機能していない(強度)か、働きが弱い(弱度)のため、長波長域への感度が鈍く、結果的に赤と緑の見分けがつきにくくなります。

遺伝による先天性の色覚特性を持つ人々は、日本人の場合は男性の5%(20人に1人)、女性は0.2%(500人に1人)といわれています。

この男女差は、染色体の違いから。色覚特性に関与する遺伝子は、X染色体にあります。男性はXを一つしか持っておらず、女性はXXの2つ有します。よって、女性の場合は片方に色覚特性の因子を持つ場合でも、もう片方のXが正常なら色覚特性は発現せず、保因者となります。

3色覚、2色覚、1色覚は種類によって頻度に差があり、1色覚は非常に稀です。

特性ごとの色の見え方の違いをシュミレートするサイトやアプリもありますから、ご興味があれば一度確認してみてください。

近年は、街中の看板や案内図に、色覚特性を持つ人々にも理解しやすい色(ユニバーサルカラー)の導入が進められています。

人間以外の動物の色覚は?

人間以外の動物の色覚は、3色覚とは限りません。

そもそも錐体を2種類しか持っていなかったり、1種類だけ、あるいは人間より多い4種類と、数が異なります。そのため、目で受け取ることができる電磁波の波長帯域が異なり、私たちと違った色がみえている(であろう)といわれています。

詳細は下記でご確認ください。

目の加齢による影響について

目の状態(色の感じ方)が異なるもう一つの理由は、加齢の影響です。

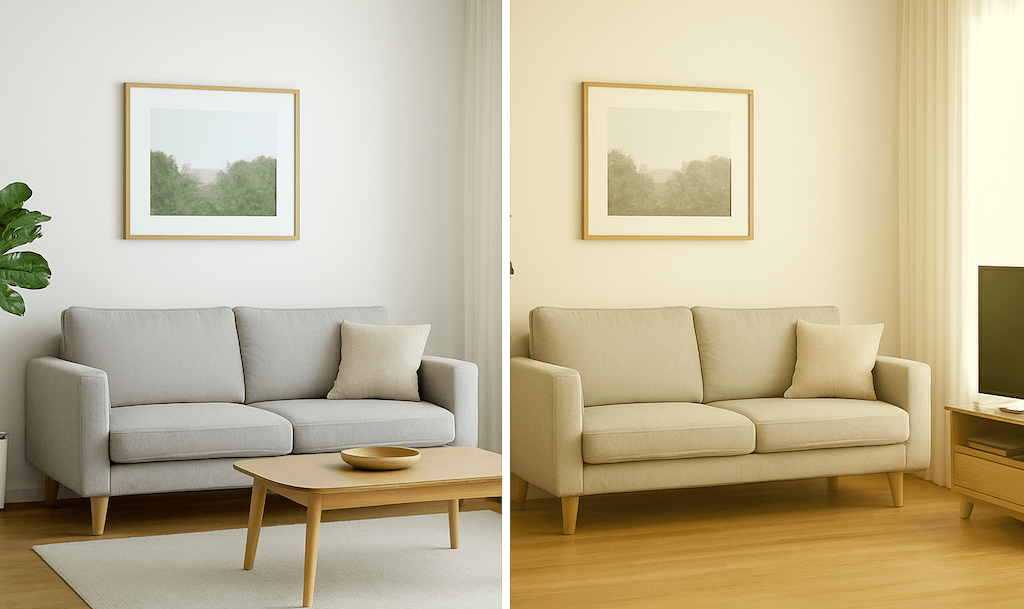

代表的な変化は、目の正面を覆う角膜や水晶体が黄ばんでくる現象(黄変)や、水晶体の白濁(いわゆる白内障)です。

黄変(おうへん)すると、青や黄色に対する感度が下がるとされます。

ただし、長年かけてじわじわと変化していくため、脳の補正によって見え方は大きく変わらないだろうといわれています。(画像はあくまでイメージです)

しかし、自分が「薄い青」だと思っている色が、若年者にとっては「濃い青」のような認識のズレは生じるかもしれません。

白内障(はくないしょう)は、進行すると色の鮮やかさ(彩度)への感度が落ち、暗い色の見分けがつきにくくなります。(たとえば、濃紺を黒と間違えたりする)

黄変や白濁などは、目に入る光の総量自体を低下させます。よって、暗い場所での色の認識がしづらくなります。

おまけ話:画家のモネは白内障に苦しんだ

英国ナショナルギャラリーで撮影

「睡蓮の池」の作品などでも知られる画家のクロード・モネ(1840~1926)は、晩年に白内障を患い、色の見え方の変化に苦労しました。

特に青系の色の識別が難しくなるため、キャリア後半は輪郭があいまいで、赤やオレンジを多用する作品が多くなります。(ネットで検索してみてください。違いが顕著です)

1923年に手術し、視力は回復したものの色覚は戻らなかったといわれています。一方で、手術後に再び青や青紫の色調を多用した作品を描き始めたことから、濁った水晶体の除去によって紫外線まで認識できるようになったのではないか?とする説もあります。

色のしくみ:脳について

さて、次は目から一歩奥に進んで、脳についてみていきましょう。

目から脳に信号が届く流れ

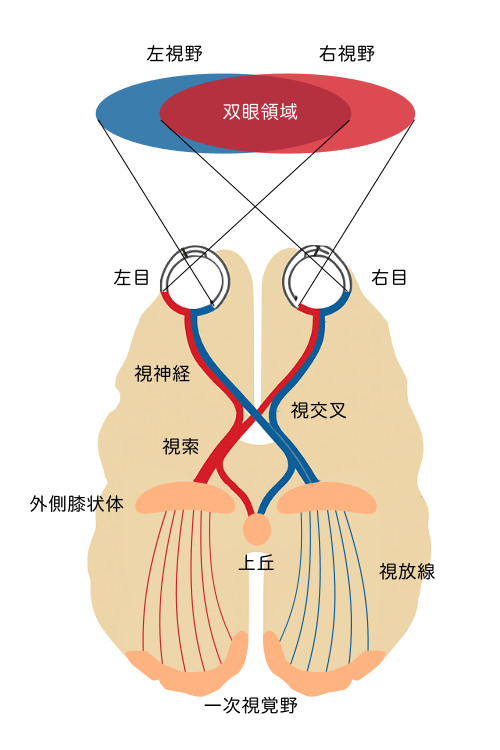

ざっくりご説明すると、両目から入った光は、視神経を経て脳の一番うしろの視覚野に届けられます。そして、色や形や動きを認識しています。

この図は、目から脳に光の信号が至る流れを簡単に示したものです。順にご説明しますね。

まず、目の網膜から出た視神経は、脳までの進む途中で一度交差します。この交差部位を視交叉(しこうさ)といいます。

補足:なぜ視神経は交差する?

交差する理由は、周囲を立体的にとらえる「立体視」に関係しているといわれています。

私たちの目は顔の正面についていますよね。よって、左目と右目でみている領域のほとんど(約80%)は重複した双眼領域です。約20%は、それぞれの片目だけで見ている範囲です。

左目の視神経の半分(約45%)は右脳に進みます。反対に、右目の視神経の半分は左脳に進みます。

両目で得た情報を左右の脳に振り分けることで、見ている対象物を明瞭に、立体的にとらえることができていると考えられています。

ちなみに、神経交差の割合は種族によって異なります。たとえば、ウサギは視神経の約10%しか交差していません。(ウサギの目は顔の両側についていて、視野はほぼ360度全域が見えているのですが、視力は弱い)

視神経は、交差を経て視索(しさく)と名前を変えます。

視索もまた枝分かれし、大部分は外側膝状体(がいそくしつじょうたい)という部位に送り込まれます。残りは上丘(じょうきゅう)という部位に進みます。上丘は原始的な脳の部位で、目から入る刺激に反応して眼球や頭部を向ける運動の中枢とされます。

補足:外側膝状体の役割は?

外側膝状体は、膝(ひざ)や馬の足のひずめに似た形をした小豆ほどの大きさの部位で、ミルフィーユのように薄い層が重なった形状をしています。

この各層は左右の視索と個別に連結して、網膜で得た情報(=私たちが見ている視界)をそのまま保っていることがわかっています。

さらに、外側膝状体は色の知覚に大きく関与し、目から届いた信号を明暗、赤と緑、青と黄の反対色の3軸のプロフィールに変換すると考えられています。

視覚野で最終的に色を認知する

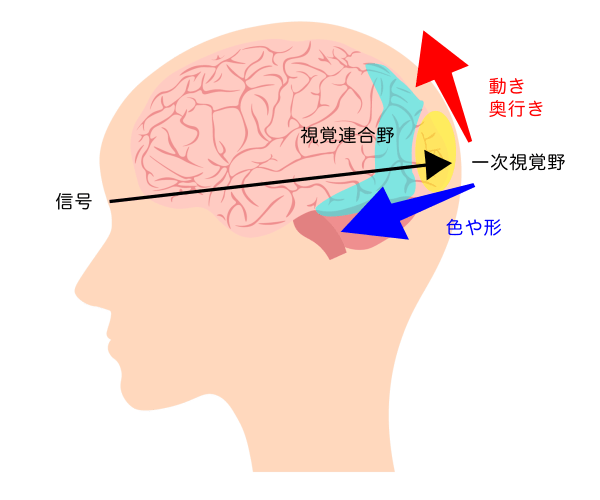

外側膝状体以後、ここから視索はさらに視放線(しほうせん)と名前を変えた神経となり、後頭部の一次視覚野(V1)に到着します。そのあと、周辺の視覚連合野に情報が拡散し、信号からさまざまな知覚が生じます。

信号は主に2つのルートに分かれます。

ひとつは頭頂部に向かう経路で、こちらで動きや奥行きなどを認識します。もう一つは側頭葉に向かう経路で、こちらで色や形を認識します。

この両者のうち、動きや奥行き(立体感)の認識は、明るさが関係しています。

目の網膜の神経節細胞にはいくつか種類があって、明るさ(輝度)に反応するタイプの細胞が最も数が多く、処理速度も高速です。

したがって、私たちは「動くもの・奥行き・明るいか暗いか?」といった情報には素早く反応します。そのあとに、「どんな形か」「どんな色か」と知覚します。

色の知覚モデル「段階説」

目から脳へ至る色の知覚のメカニズムは、まだすべて科学的に解明されていません。

現在のところ、「段階説」が正しいとされています。

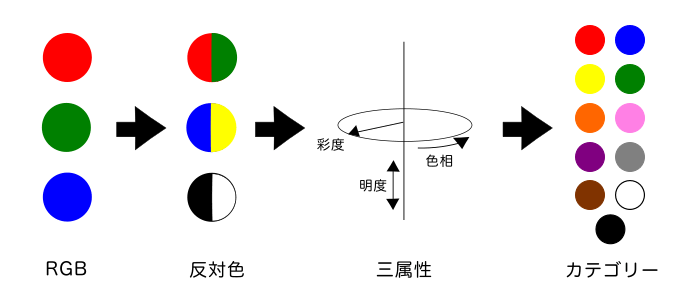

その段階とは、目と脳による2つの処理です。

まず最初、目のなかのS、M、Lの3種類の錐体は、受け取った光の波長に応じて赤緑青(RGB)の反応を示します。

その後、水平細胞以下の視細胞、および脳の外側膝状体にある反対色細胞が、信号を明/暗、青/黄、赤/緑の割合に分解します。

そして、視覚野は信号を色相・明度・彩度の三属性から解析します。

そこまで厳密に仕分けしておいて、最後にはおおまかな色のカテゴリーに振り分けるようです。

そのカテゴリーとは、白、黒、赤、緑、青、黄、茶、ピンク、オレンジ、紫、灰の11色。

色の知覚のメカニズム

外界の可視光

↓

RGB刺激

↓

明/暗、青/黄、赤/緑

↓

色相・明度・彩度

↓

11色にカテゴリー分けて保持

↓

色として知覚

現在は、このような流れで最終的に色の感覚が生じると考えられています。

色知覚の補正:順応や記憶の影響

脳の各部位の説明は難解な部分も多いため、概要だけにとどめました。ご興味があれば、専門書もご覧になってみてくださいね。

さて、色知覚のしくみについての説明は、いよいよ大詰めです。

光は色のみなもと、目は光を受け取る窓、脳は信号の変換装置。

精巧精密にできた私たちの目や脳は、いつでも規則正しく働いて、光の波長を正確に色へ置き換えているように思えます。

ところが実は、大ざっぱだったり、勝手に調整していたり、思い出に引っ張られたりと、さまざまな処理を加えています。

光の波長と物体の反射吸収特性、この2つの物理現象だけで私たちが感じる色を説明できないのは、私たちの内部で起こる反応がプラスアルファされ、光の波長成分的には「見えていないはずの色」を認識することがあるためです。

日常でも感じられる反応や現象をいくつかピックアップしましたので、順にみていきましょう。

明暗順応・色順応

暗いところに目が慣れてくる現象を暗順応(あんじゅんのう)といい、明るいところに目がなれるのを明順応(めいじゅんのう)といいます。この明暗順応は、杆体・錐体のはたらきによって生じます。

また、明暗順応とともに、私たちは色に対しても順応を起こしています。

たとえばサングラスをかけたとき、しばらくはグラスの茶褐色の色ごしに周りがみえていますが、いつのまにかその違和感を感じなくなって、普段と同じようにみえてきます。

屋外から白熱電球の部屋に入ると、一瞬は空間全体がなんとなく黄みを帯びた色彩にみえますが、それもすぐに感じなくなります。あるいは、白いものは白く、黒いものは黒く、赤は赤のままで、何も気づかないかもしれません。

サングラス越しの視界は、光の波長の一部をサングラスが吸収するため、網膜に届く成分は普段と異なっているはず。晴れた日の屋外と白熱電球の部屋を比べると、光源から出ている各波長の比率が異なるため、周囲の色を違って認識するのは当然です。

にもかかわらず、普段の色の知覚に戻る(あるいは最初から違和感を感じない)のは、光の成分を考慮して3種類の錐体がRGBに対する感度を自動調整して「自然な色の見え方」に戻しているからです。

この現象は、人間の目が勝手に感度補正するという観点から「色順応」といい、いつでも色は同じように見えるということから「色の恒常性」とも呼ばれます。

順応は、色に対する記憶が関与していると考えられています。日常的に見慣れた色彩、特に太陽光のなかでの見え方が前提となって生じる現象です。

色記憶・記憶色

私たちは色を記憶に留めてはいるものの、それが常に正確とは限りません。

なにかモノの色を覚えていることを記憶色(きおくしょく)といいます。たとえば、「りんごの赤」とか「きゅうりの緑」とかの記憶です。

私たちは、モノと色をむすびつけて記憶するとき、その色を実際の色よりもあざやかな(彩度が高い)方向に覚えます。

色の記憶にはもうひとつ概念があって、モノとは関係なく色だけを単独で覚えていることを色記憶(いろきおく)といいます。

特定の物体の色を覚えるというより、なにかカラーチップ(色票)をみて、その色を記憶した場合などの状態を色記憶といいます。

言葉がそっくりでややこしいのですが、「色記憶」もズレます。みて覚えたはずの色から、その色らしさが強調された方向に誤認する(特に彩度が高くなる)という傾向を持っています。

色相は、「色の知覚モデル」で触れた11色のカテゴリーに分類され、その範囲からは出ません。

たとえば赤い色を覚えているとしたら、その赤がオレンジやピンクのカテゴリーに飛び込んで記憶されることはなく、赤の範囲で、少し鮮やかに記憶します。

私たちの目や脳は光の波長に応じてさまざまな色を知覚し、最大1000万色を見分けられるほど精巧であるとも言われています。

しかし、頭のなかにとどめる際は、おおざっぱに11のグループに仕分して、しかもちょっとキレイな方向に誤解して記憶する。

なんともいい加減な話ですが、こうすることで脳にかかる負荷を軽減しているのかもしれません。

ちなみに、広告や映像の業界は、私たちが持つ「色を少しだけあざやかに記憶する性質」を踏まえて補正した色彩をよく用います。

野菜が新鮮でおいしく見えるように彩度を上げたり、化粧品のCMで、肌色を実際より白に近づけたり。

本来の色のままで掲載したら、「なんかくすんでいてパッとしないな」と感じると思います。本当の色のはずなのに。

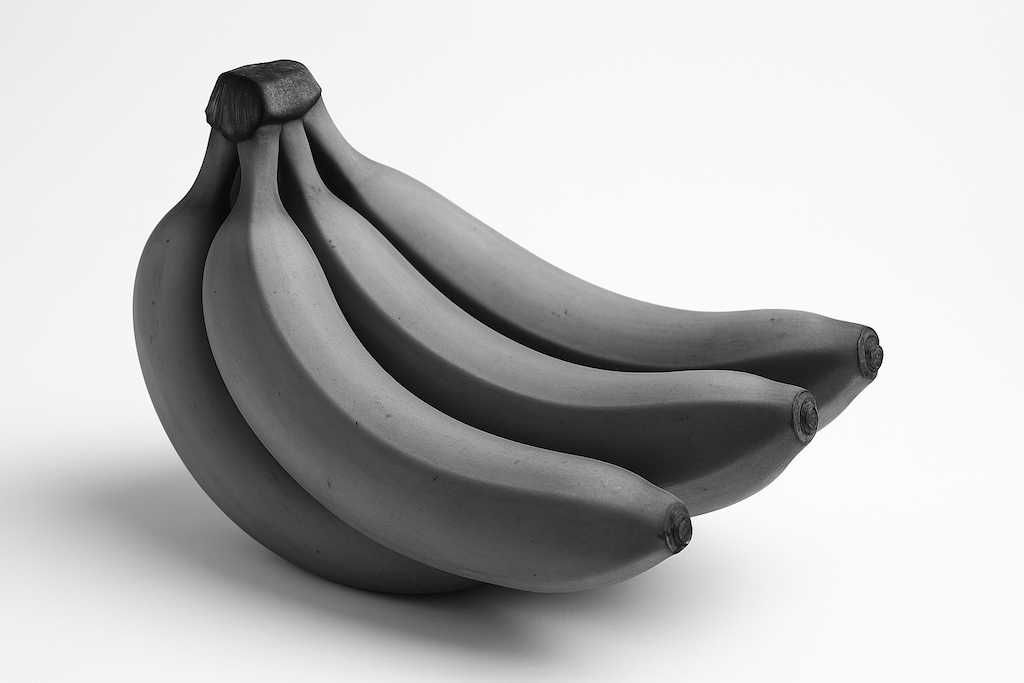

おまけ話:白黒のバナナは黄色い?

おもしろい実験の記録が、2006年のネイチャー誌に掲載されました。ドイツ・ギーセン大学の心理学者Karl Gegenfurtner氏とその同僚が、被験者たちに、さまざまな色に塗った果物のデジタル画像を見せ、その色を灰色にしてくださいと依頼しました。(参考:https://www.nature.com/news/2006/061009/full/news061009-13.html)

すると、バナナの場合は被験者たちはやや青みがかった灰色にする傾向がみられました。

しかも、最初のバナナの色が何色かは問わず。青色は、黄色の反対色(補色関係。足すと灰色になる)で、このことから脳内ではバナナ = 黄色という前提があり、灰色に近づける過程で無意識に反対色へ寄ったのでしょう。

被験者はバナナが完全に灰色になったあとも、まだ黄色に見えると答えたそうです。(画像は当サイトで作成したイメージです)

この実験結果は、脳内で補正された「そのモノの理想的な色」の記憶に引っ張られていることを示唆しています。

残像の影響

残像(ざんぞう)という言葉は、日常でも耳にしたことがあると思います。

残像は、光の刺激が網膜状に残ること。

補足:アニメは残像のおかげ

たとえば、アニメはコマ送りにすると静止画の連続ですが、目が別々の静止画と認識できる速度を超えてつながることで、一連の動く映像として認識します。これも残像現象のひとつです。

色における残像とは、同じ色をずっとみている際に、その影響が目に残る現象です。

目にした色がそのまま残る残像を「陽性残像(正の残像)」、反対色が目に残る残像を「陰性残像(負の残像)」といいます。

背景が暗いか、色をみた時間が短い場合に正の残像がおこります。

たとえば、夜空に打ち上がる花火をみたとき。花火が消えたあとも、夜空に少し色が残った感じがする現象は、陽性残像です。

陰性残像は、見ていた色の反対色が目に残る現象で、背景が明るいか特定の色を長時間見ている際に生じます。

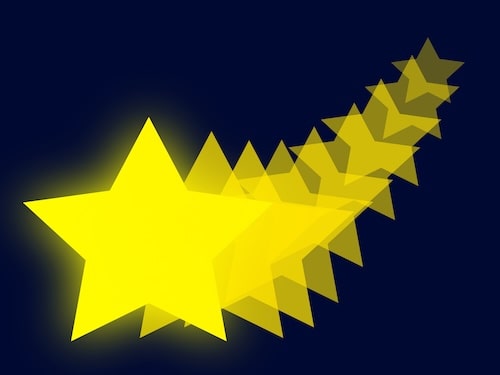

この赤い丸を15秒ほど見続けてからまぶたを閉じると、緑がかった丸が浮かびあがります。

黄色いなにかを見てから別のものに視線をやると、青みがかってみえたります。

これらの色の残像は、目のなかの水平細胞のはたらきによるものと考えられています。水平細胞は光の刺激に対してオン・オフ(興奮と抑制)の反応を示し、その切り替わりの過程で刺激が目に残っているためとされます。

おまけ話:色の残像のエピソード

残像にまつわるおもしろい話題として、「医者の手術着の色」がよく語られます。

1900年代初頭、サンフランシスコのある外科医が手術着に緑を用いる提案をしました。それまで、医者が手術をする際は診察時と同じ白衣が用いられていました。

しかし、患者の血の赤色を見続ける医者の目には、陰性残像(補色残像)として反対色の緑色がちらつくため、そのフィルターが正確な執刀の妨げになっていました。

緑の手術着を着る(目にする)ことで残像が打ち消され、負担が減ります。

その後、このアイディアがカラーコンサルタントの紹介によって世界中に広まったそうです。

この件に限らず、私たちは日常の多くの場面で残像の影響を受けています。

照明環境への解釈

色の知覚に関する興味深いトピックを、最後にもうひとつ。

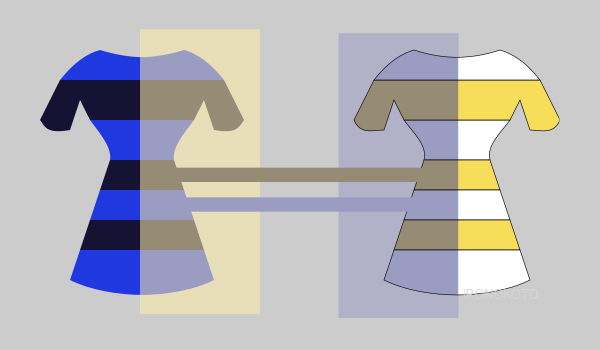

一時期ネットで話題となった、こちらの画像はご存知でしょうか?

By Cecilia Bleasdale - https://web.archive.org, Fair use

2015年にFacebookに投稿されたこの画像は世界中に拡散され、ドレスの色が「青と黒か?」あるいは「白と金か?」で、大きな議論を巻き起こしました。

あなたには、どちらに見えますか?

このように意見が二分するのは、「このドレスが置いてある場所の照明光に対する解釈」が、人によって異なるからだと考えられています。

ドレスが明るい場所にあると考える人は、もとは青と黒のドレスが明るく写っているのだと解釈します。

反対に、暗い場所でドレスが影になっていると解釈する人は、もっと明るい白と金色が暗く写っているのだと認識します。

原理を簡単に示した画像を作ってみました。

このように説明をみても、もう一方の意見の影響を受けて急に見え方が変わったりしないと思います。

色の知覚に、周囲の照明環境(光)に対する無意識化の解釈が関与している。

色の見え方が人によって異なる、まさに好例といえます。(ちなみに、ドレスの実際の色は"青と黒"です)

まとめ:今みている色は、目や脳の補正や解釈ありき

いかがでしたでしょうか?色が見えるしくみについて、「目と脳」の観点から説明してきましたが、理解は深まりましたでしょうか?

長くなりすぎましたが(焦)、「どうして私たちは色を感じているのか?」という主題に対して、ここでご紹介してきた各項目は触れずにはいられない重要点ばかりでした。

ザッと流し読みでここまでこられた方も、保存して、また気になった時に再訪ただけますと嬉しいです。

改めて、冒頭で挙げたポイントをご覧ください。

ポイント:目について

- 光が「見える」のは、目のなかの視細胞のおかげ

- 目には、明暗を感知する視細胞がある

- 目には、色を感知する視細胞がある

- 色を感知する視細胞は、主に3種類

- 視細胞の状態は、遺伝によって異なる

- 目は、老化する

- ほかの動物は、可視範囲が違う

- 目は、受け取った光を電気信号に変えて脳に送る

ポイント:脳について

- 脳は、目から信号を受け取り、整理・分類する

- 脳は、目から得た信号を最終的に色と形に変換する

- 脳は、周りの状況に応じて見える色に解釈を加える

- 脳(あるいは全身)は、見た色に生理的な反応を示す

- (おまけ)人は、目を通さなくても色光の影響を受ける

目は、光を受け取る窓。

光を受けた網膜の細胞たちは、反応を信号化して脳に送る。

そして、信号は脳の視覚野に届き、明るさ、奥行き、動き、形、色などの各種体験として展開され、脳内に「みている世界」が生じる。

この一連のプロセスにおいて、まず入り口である目の状態が、特性や加齢の理由で、みんな同じとは限りません。

また、視覚野での処理は、色にまつわる記憶や補正や解釈が加わるため、感じ方はまさに十人十色です。

【パート1】でご説明した「光とモノの振る舞い」は、基本的には常に一定、正確と考えられます。光はまっすぐ進みますし、物体はそれぞれの条件下で光の吸収や反射を起こしています。

ところが、その現象の観察側である私たちに個人差があり、しかも、ざっくり仕分けしたり曖昧に覚えていたり、そこそこいい加減です。

さらに、実は私たちは目以外でも色(可視光)の影響を受けています。

そもそも可視光とは電磁波ですから、光源からの放射をダイレクトに、あるいは周囲から反射した波を常に全身で浴びています。目で可視光を受け取ったときに色として認識しているだけで、身体で浴びている波も生理・心理に作用を及ぼします。(すでに特定の波長光は美容や医療の分野で用いられています。各波長にどのような効果があるのかも、研究が進められている段階です)

そういった話題も、また別のページでご紹介していきますね。

どうでしょう?【パート1】と【パート2】をご覧になったなら、色がみえる仕組みって本当によくできていて、謎に満ち、魅力を感じられたのではないでしょうか?

この色知覚のしくみそのものを、もう一度「色とは何か?」のページを読みながら味わってみてください。