色って何なの?

そんな疑問を感じたあなたへ。

あるいは、「色って何なの?」と聞かれて返事に困ったあなたへ。

突然ですが、上の写真に何色あるか数えてみてください。

赤、緑、青、黄、紫、橙、女の子の肌の淡いピンク。

いろいろな「いろ」がありますよね。

今度は、画面から顔を上げてまわりを見回してみてください。

普段は気にとめないかもしれませんが、改めて意識してみると日常は色に溢れている、それどころか眼に映るすべてのものが色づいていることに気づかされます。

では、このいろと呼んでいるものは一体何なのでしょうか?

りんごの赤、空の青、木々の葉の緑、紙の白、車の黒、バナナの黄色、ランプのオレンジ色、そして今あなたが着ている服の色。これらはなぜその色をしているのでしょうか!?

実は、色ってとても不思議な存在なんです。

ということで、このページでは「そもそも色ってなんなの?」という疑問に対して、現代の科学的観点に基づいたひとつの答えをご用意しました。

もしかしたら、これから色との付き合い方が一変!?するかもしれません。

色とは何か?

いきなり結論を。

色とは、あなたの感覚です。

りんごが赤いのは、

「赤い色がついているから」

ではありません。

空が青いのも、

「空が青いから」

ではない。

赤だ青だとあなたが感じているからりんごは赤いし空は青い。

色は、光と目とモノ(対象物)の3つで生じる

突然にそんなこと言われてもピンとこないかもしれませんので、話を進めていきましょう。

色は、好きなものを食べたときに感じる"おいしい"とか、花の香りをかいだときに感じる"いい匂いだ"と似たようなもの。

おいしさは何かを口にしたときに味覚で感じますよね。いい匂いだと感じるのは嗅覚から。そして、色は目(視覚)の産物。

正確には、光と目とモノの3つの関係、さらにあなた自身の記憶によって、脳内に生じる電気信号が色の正体です。

この図は、りんごが赤く見えている理由を簡単に表したものです。そして、なぜ赤いのかを言葉にしたのが以下。

りんごが赤いのはなぜ?

明るい(光がある)ところで、りんご(物体)に当たった光のうち、私たちヒトに赤を感じさせる光をりんごが反射し(残りは吸収)、あなたの目に届いたその光が解析されて脳に届き「この物体は赤い」と認識する。だから赤(だと感じられる)

と、このように光&対象物&目の関係によって、あなたの脳内に色は現れます。

暗いところでは色はおろか何も見えません。

同じりんごでも、誰もあなたと同じ赤を感じることはできません。たとえ兄弟姉妹、親、家族、子であっても。

りんごをメロンに変えたら?当然、まったく違う色に見えますよね。

つまり色とは、光、モノ、人の三位一体で生じる知覚現象であり、何か一つでも欠けたり条件が変わると変化する曖昧なものなんです。

このことを、ちょっと覚えておいてください。

色の見方がひっくり返る要素1. 光

では、ここからは光・目・モノについてもう少し掘り下げて、色への認識をさらにひっくり返していきましょう。

最初は光から。

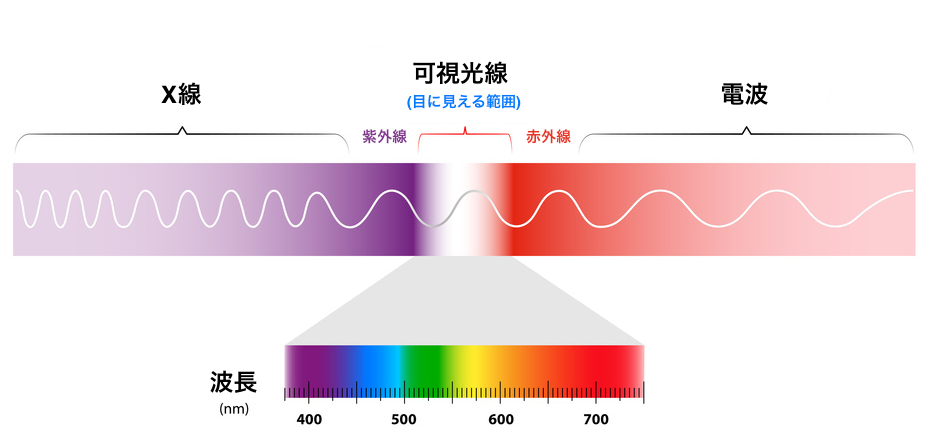

私たちが日常的に光と呼んでいるものは、厳密には可視光線(かしこうせん:目に見える光線)といいます。

そして、可視光線は電磁波の一部です。

こちらは、電磁波と可視光線の関係をものすごく大雑把に説明した図。

電磁波とは、空間の電場と磁場の変化によって生じる波。ですが、難しい話は省略しましょう。

スマホやテレビの電波、レントゲンのX線、紫外線、赤外線、これらはすべて電磁波です。つまり本質的には同じもの。違うのは波長、波の大きさ。波長によって特徴が異なり、その性質を利用して各用途に使っています。

実は、私たちヒトが目を通して"色"として知覚しているのは、電磁波のごくわずかな領域の波長なんです。

wifiの電波も、目に映る赤や緑や青も、紫外線も、電子レンジのマイクロ波も、すべて電磁波の仲間。

そこらじゅうを飛んでいるwifiの電波は見えないけれど、目の前のりんごの赤い色は見える。晴れた日に外を歩いている時に紫外線はみえないけれど、空の青さはわかる。

これらの違いは、ただ単に波長が異なるだけ。

補足すると、「紫外線」は私たちが紫に感じられる電磁波の波長帯の外側(より短い波長)にあります。だから「紫の外の(光)線」と呼びます。赤外線も同じ。私たちが赤に感じられる波長の電磁波の外だからです。

私たちは、可視範囲の光のなかで、もっとも波長の短い側をバイオレット(青紫)に感じ、真ん中あたりは緑、そして長い波長を赤として知覚します。見える範囲ギリギリの短波長から長波長にかけて、知覚できる色は虹のグラデーションのように変化します。

すべての波長がバランスよく混ざって目に届くと白くみえます。太陽の光が白くみえるのは、可視光がまんべんなく配合されているから。(もちろん、太陽光には可視領域以外の、紫外線や赤外線やそのほかの波長も含まれています)

光の種類によって、可視光線の放出量は違います。たとえば、白熱ランプや炎の光はオレンジっぽくみえますよね。あれは、紫や青を感じる短い波長よりも、黄色や赤を感じさせる長い波長の方が多く出ているからです。

この点は、また別の機会に掘り下げますね。

光とは電磁波であり、私たちが日常で活用しているテレビやスマホの電波の同種。

目にみえない電磁波もあれば、見える電磁波もある。見える電磁波(可視光線)の範囲に、あらゆる色を生じさせる波長が含まれている。目に届く波長の違い = 色の違いを生む源です。

色の見方がひっくり返る要素2. 目

しかし、可視光線そのものに色がついているのではありません。

あなたの目に光が入り、脳に届いてようやく色が分かります。

目を閉じていたら光は遮断されますから、目の前のモノの色はわかりませんよね。

目は、光を受け取るための窓の役目を担います。

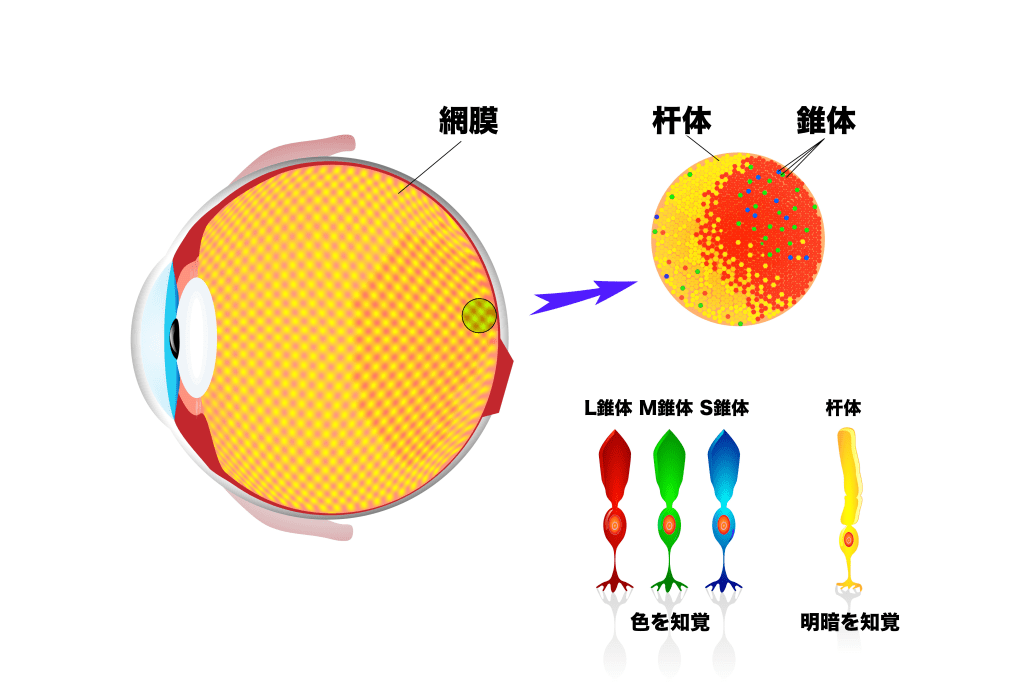

私たちの眼球の奥にある網膜には、届いた光を電気信号に変換するための細胞がびっしり並んでいます。

そのなかで、光の明るさ(明暗)を判断する細胞を杆体細胞(かんたいさいぼう)、色を判断するものを錐体細胞(すいたいさいぼう)といいます。

その奥にはさらに別の細胞と複雑な器官あり、その共同作業で光の刺激を分析し、脳に情報を届けます。

そして、最終的に脳の「視覚野」と呼ばれる場所にて

「このりんごはこんな形でこんな赤ですよ」

と再現されます。

ヒトが色を感じるプロセスはだいたいこのような流れで、人類共通です。

ただし、光を受け取るための目の状態は個人差があります。

老化や健康状態、性別や遺伝も関与します。

よって、たとえば二人が同じモノをみて同じ波長の光を受け取っているとしても、細胞の感度や働きが異なるため、感じる色が厳密には違ってきます。

だから、同じりんごを目にしても、

「鮮やかだね」

「くすんでいるよ」

「黒に見える」

と、とらえ方が人によって異なるわけです。

もっと言えば、可視光線はヒトの目がキャッチできる範囲であり、ほかの動物だとみえる波長が違います。

ヒトが紫外線と呼ぶ領域の波長を見ることができる虫や鳥もいますし、目がほとんど退化してしまった魚もいます。

たとえば、闘牛士が赤いマントをひらひらさせて牛を誘っているシーン、イメージできますよね。

あれ、牛には赤い色はみえていないようです。

理由は、赤を感じる視細胞を目に持っていないため。(あの真紅の色で興奮しているのは、牛ではなく観客!?)

犬や猫も、人間と同じ色を感じていません。犬の目の細胞を調べた結果、青と黄色は識別できても、それ以外は見分けがつかずに灰色に見える(であろう)ということが分かりました。

猫は牛と同類の視細胞を持ち、赤がわからないようです。

おもしろいですよね。

話をもどすと、色を感じるのは目ありき。目の細胞ありき。

その状態は人によって個人差があるため、同じものをみても感じ方が違う。さらに、生き物によっても異なる。

だから、あなたが見ている色は、あなたにしか味わえないオンリーワンな体験、とも言えます。

ちなみに、私たちの目。義眼は作れますが、完全に同じ働きをするものは現代の科学・医療技術でもまったく作ることができません。

状態はどうあれ、とてつもなく貴重です。

大事にしましょう。

色の見方がひっくり返る要素3. モノ

さて、ここまで光、目、と順番にみてきました。

最後はモノです。

もう少しお付き合いください。

見ている対象物、それがりんごのような物体でも、空のような形のないものでも、なんらかの可視光線が目に届いているからその色にみえています。

ここで、冒頭の「りんごが赤く見える理由」を改めてみてみましょう。

この図。そして説明。

りんごが赤いのはなぜ?

明るい(光がある)ところで、りんご(物体)に当たった光のうち、私たちヒトに赤を感じさせる光をりんごが反射し(残りは吸収)、あなたの目に届いたその光が解析されて脳に届き「この物体は赤い」と認識する。だから赤(だと感じられる)

物質はそれぞれ、光を吸収・反射・透過(通り抜け)させる性質を持っています。

たとえば、りんごの実の赤い部分。ここは、可視光線のなかで私たちに赤を感じさせる光(長い波長)は反射するが、それ以外は吸収しています。だから、跳ね返ってきた波長を目がキャッチして、赤を感じてます。

では、緑の葉っぱの部分はどうか?

ヒトは、可視範囲の真ん中あたりの波長の光を緑色と感じます。つまり、それ以外の波長は吸収されているということです。

その跳ね返りの度合いが強ければ、鮮やかにみえ、光が弱いとくすんでみえます。

つまり、真っ白とは、可視光のすべてがバランスよく反射した状態。

反対に真っ黒とは、見ている対象が光を吸収して反射がない状態となります。

昼の空が青いのは、太陽光のなかの短波長の光(紫~青を感じる)が、大気中の粒子にぶつかって散らばり全体に広がるため。一方、中〜長波長の光(緑〜赤を感じる)は短波長に比べて直進しやすいため、太陽からまっすぐ届き、短波長も含めた白色光のまま知覚します。

雲が白いのは、光が雲(水滴)にぶつかって全波長が満遍なく散乱しているため。

夕方の空がオレンジ色や赤く染まっていくのは、太陽の位置と地表(自分の見ている場所)の距離が関係します。

太陽光は日が沈むほど昼間よりも大気中を長く進んで私たちの目に届きます。そうすると、青を感じる光は目に入る以前に散り切ってしまい、直進しやすい赤寄りの光のほうを感じます。

時間と共に空の色が変わっていくのは、目に飛び込んでくる光の波長成分の変化で起きています。

このような色のついた液体は、一部の光のみが通り抜けているため、その色にみえています。

まだまだ事例はありますが、このぐらいにしましょう。

要するに私たちは、みているモノ(物質に限らず対象)が、可視光線を吸収・反射・透過して目に届いた結果として、「その対象がその色だ」と感じます。

極論を言えば「りんご自体は無色」です。

りんごに反射した光が目に届くことでようやく「赤だ」と知覚できます。

もしも世の中の物質が一様に同じ波長だけを吸収して反射するなら、すべて同じ色にみえるでしょう。

ちょっと想像してみてください。

真っ黒のりんご。

食べたくないですよね。

あるいは、すべて単色の世界。

ちょっと怖いですよね…

視界がさまざまな色で溢れているのは、物質それぞれが持つ色素や構造のおかげ。

色素は、光の吸収や反射に影響を与える成分。そして、空気も水も物体も生物も、構造や粒子の大きさが違います。よって、光が部分的に吸い取られ、通り抜け、曲がり、散り、混ざり、跳ね返り、目に届く。

多様性に感謝。

色とは、条件がそろって現れる「主観的体験」

さて、ここまでの説明で「色とは何か?」について、漠然とした疑問に対する答えが少しみえてきたのではないでしょうか?

そろそろまとめていきましょう。

色とは、光、目(人)、モノの相互作用によって生じる感覚です。

どれか一つでも条件が変わると同じ色は現れません。

りんごとメロンを見比べて色がまったく違うのは、それぞれの吸収・反射する光の成分が異なるからです。

また、りんごをもぎたての状態から腐るまで放っておいたらどうでしょう?

色は変化していきますよね。

それは、りんごの表面で反射する光の配分や量が変わるためです。

これらはモノの性質(状態)の違いと言えます。

では、新鮮なりんごを、晴れた日の屋外と、キャンプの焚き火の近くで見比べたらどうか?

太陽と炎では可視光線の含まれる波長成分や光の量が違うため、屋外では鮮やかな赤に見え、炎の横では暗い赤に見えるでしょう。

つまりこれは光の性質の違い。

さらに今後は、同じ場所でりんごを誰かと一緒に見ていたとしましょう。

光とりんご(物体)は同じ条件です。

このとき「赤だね」「うん、赤だ」と共感できても、実際は目の細胞の状態が違うため、まったく同じ赤を認識しているとは限りません。

色覚特性(しきかくとくせい)を持つ人々は、目の細胞の一部が遺伝的に感度が弱かったり欠損していることよって、特定の色が見分けにくくなります。

すると、同じりんごを見ても「赤だね」「え、そうなの?」というギャップが生じます。

このような、目の違いよる個人差も大きい。

さらに。色には、

「いい赤だね〜」

「きたない赤だな」

といった、主観的な感想が過去の記憶に基づいて付与されます。

たとえば、新鮮で鮮やかな赤いりんごを食べて美味しかったという経験を持っていれば、同じように赤いりんごを見てポジティブな記憶が呼び起こされるでしょう。

一方で、リンゴを食べてお腹が痛くなった嫌な思い出があるなら、ちょっとマイナスな気持ちになってしまうかもしれません。

このような記憶も、感じる色への解釈に影響を与えます。

やや極端な言い方ではありますが、あるものを見てある色を感じるとはその瞬間にその環境でそれをあなたが見ているから生じている、完全にあなただけの主観的体験です。

これは、感じられるすべての色に当てはまります。

そして、色どころか「見えている世界」そのものにも当てはまります。

なぜなら、見えている世界のすべてに色がありますから。

色とは「心理物理的」なもの

色は

「心理物理的な現象」

とも表現されます。

不思議な話ですけど、この現実世界を「あなた」と「あなた以外」とに分けてみます。言いかえると「あなたの身体」と「それ以外」に。

「光や物質」は、あなたの身体の状態とは関係なく一律な動きをする物理的な現象です。

一方で「目や脳」はあなたの身体のパーツであり、それらの働きと記憶による補正は、あなたの肉体内部で起こる現象です。また、あなたの内部では、赤い色に暖かみを感じたり、青い色に涼しさを感じるような心理的な動きも加わります。

どれか一つでも条件・状況が変わると、そこに同じ色の体験は生まれません。

このように、色は体の外側と内側の両方がつながる絶妙な関係のなかで生じています。

だから、「心理物理的な現象」なのです。

『サント・ヴィクトワール山』の絵でも知られるフランス印象派の巨匠ポール・セザンヌはこのような言葉を残しています。

色は、私たちの脳と宇宙が出会う場所である。

目の前の世界を色彩豊かに表現してきた天才は、語る言葉も核心をついていますね。

色とは何か?まとめ

いかがでしたでしょうか?

色とは何か?理解を深める参考になりましたでしょうか?

専門用語を極力使わず、色の知覚についてご紹介いたしました。

もう一度、要点をまとめておきますね。

色とは何か?3つの要点

- 色は光と目と物の相互作用による感覚

- 色は条件次第で変化する主観的体験

- 色は心理物理的な現象である

「色とはなにか?」

「人がどのように色を感じているのか?」

という疑問は紀元前の頃から研究され、20世紀後半になってようやく「光・物・人の相互の働きの産物だ」と科学的な解釈がまとまってきました。

ただ、まだはっきりとわかっていない部分もあります。人は、目を閉じていても色(可視光)の影響を受ける = 身体全体で色を感じている、という実験結果もありますし、大多数が"見えない"紫外線領域を視認できる人がいることも、わずかに確認されています。

「目が見えている」

「色がある」

という事実を、あたり前なことすぎて普段は気にとめないかもしれません。

だから、ここまでお読みくださった方は、改めて周りを見回してみてください。

今、このページをご覧になっている場所がどこであれ、周りにあるものすべての色をじっくり味わってみてください。

そして、何色あるのか数えてみてください。

色味の違い、同じ色の濃淡の違い、同じ色の鮮やかさの違いまで含めていくと、きっと数え切れないほどの色彩を発見できるでしょう。

そのすべての色が、自分と切り離された無関係なものではありません。

あなたが感じる色は、あなたの身体の内側と外側のつながりのなかで生まれる、摩訶不思議な現象なんです。

そして、色を感じること自体、すなわちあなたがこの世にあなたとして存在しているということの証明とも言えます。

厳密には、誰もあなたと完全に同じ色の世界を生きることはできませんからね。

色を味わうこと=あなた自身を味わうこと。オンリーワンの体験を存分に楽しんでください。

身体を持って生きているあいだの、期間限定のカラフルなプレゼントかもしれませんから。

色とは感覚であり、現象であり、味わうもの。

もしもこれまで「色は、そのモノにペタッとついているものなんでしょ?」と考えていたなら、とらえ方が大きく変わったのではないでしょうか。

確信を持ってお伝えできるのは、日々のなかで「色を味わう」ことに意識を向けると、確実に人生が豊かになります。

毎日の心持ちから、対人関係・恋愛・仕事・金銭そのほかあらゆる領域まで。

なぜなら、色は静かに私たちの無意識にずっと影響を及ぼし続けているから。

使い方の工夫次第で、暮らしが変化します。

このサイトは、色への理解を深めることで人生を豊かにするお手伝いができれば、という想いで始めました。

少しずつ書いているので、ご興味があればお付き合いください。

あなたの人生を彩る、ちょっとしたお供になれば幸いです。