こんにちは、ノアヲです。

私が訪れた国や地域の街の色彩を、写真と共にご紹介する【世界の色】コラム。今回は、インドの古都バラナシ(Varanasi)です。日本とはまるで違う色の世界をお楽しみください。

バラナシってどんなところ?

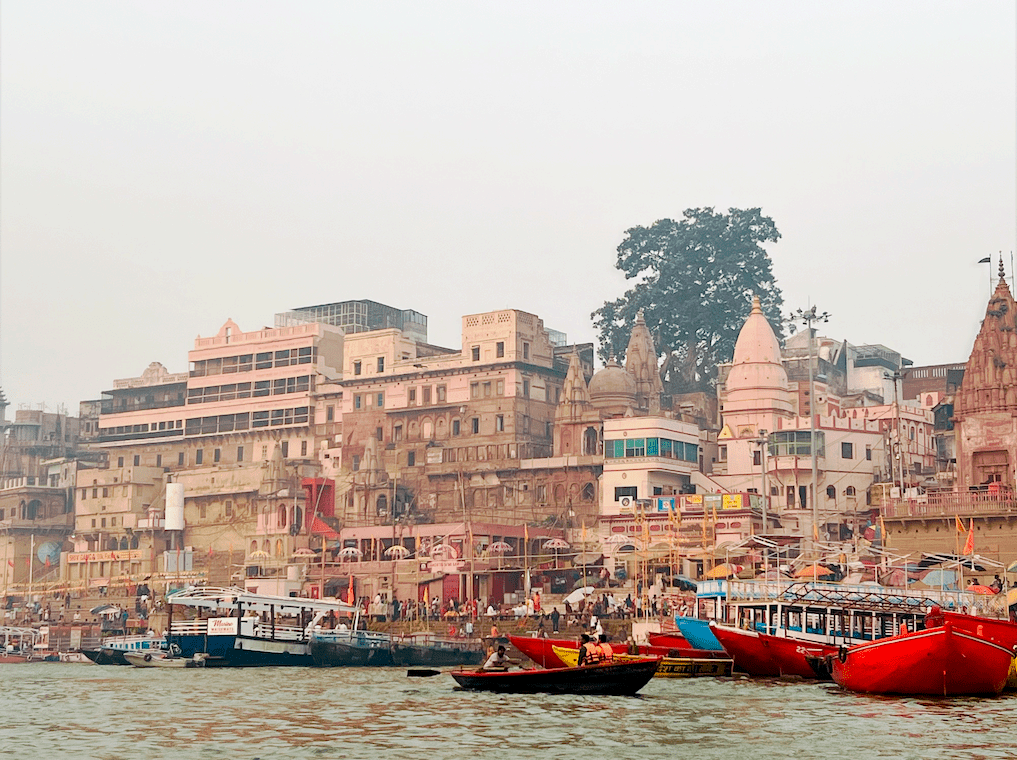

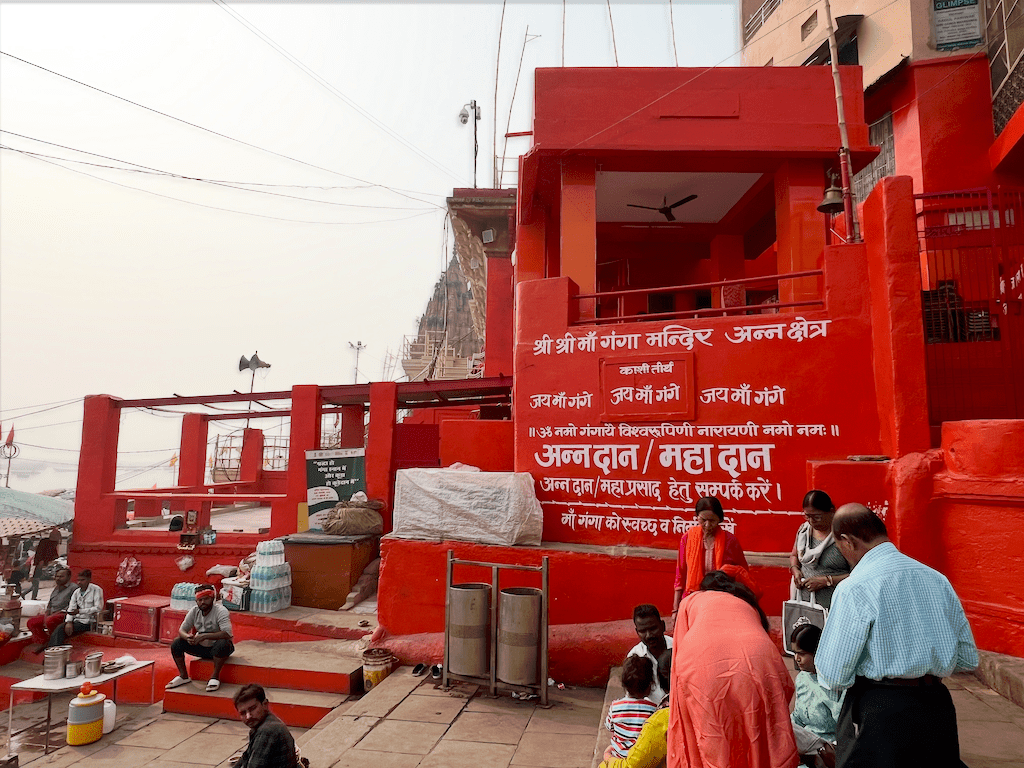

Varanasi(バラナシ、ワーラナーシー)は、インドの北東部のガンジス川流域の街です。

現地を訪れたことがなくても、テレビやネットで、ガンジス川の河岸で沐浴する人々の姿をみたことありませんか?または、なんとなく想像できないでしょうか?

そのイメージの舞台がバラナシです。

ヒンドゥー教の聖地・歴史的古都

バラナシは紀元前から人が暮らす、とても古い街。街全体にヒンドゥー教が息づき、信徒にとっては人生で一度は訪れたい神聖な場所です。

「聖なる母」と称されるガンジス川を目指し、14億人が暮らすインドの国中から、そして世界各国から信徒や観光客が押し寄せています。

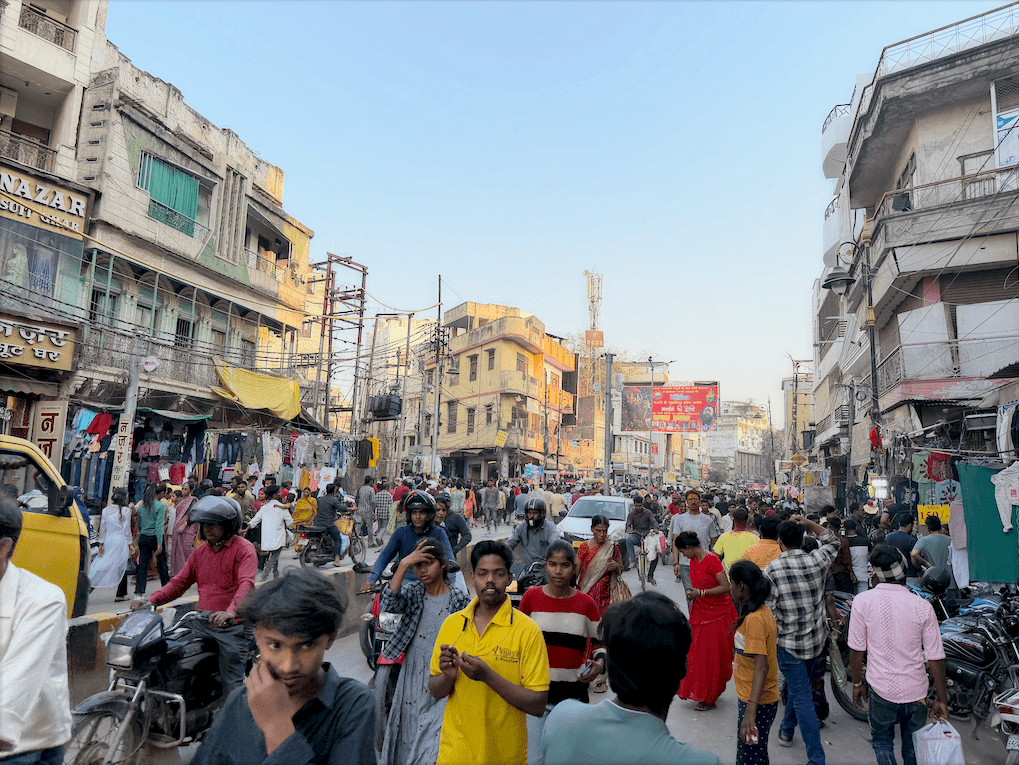

どこを見てもとにかく、人、人、人。

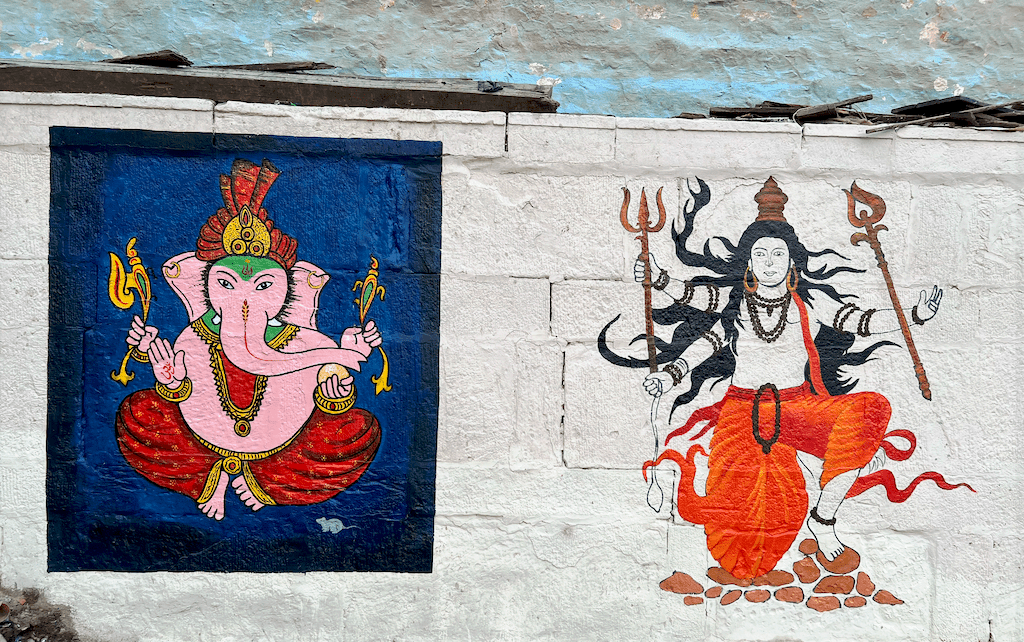

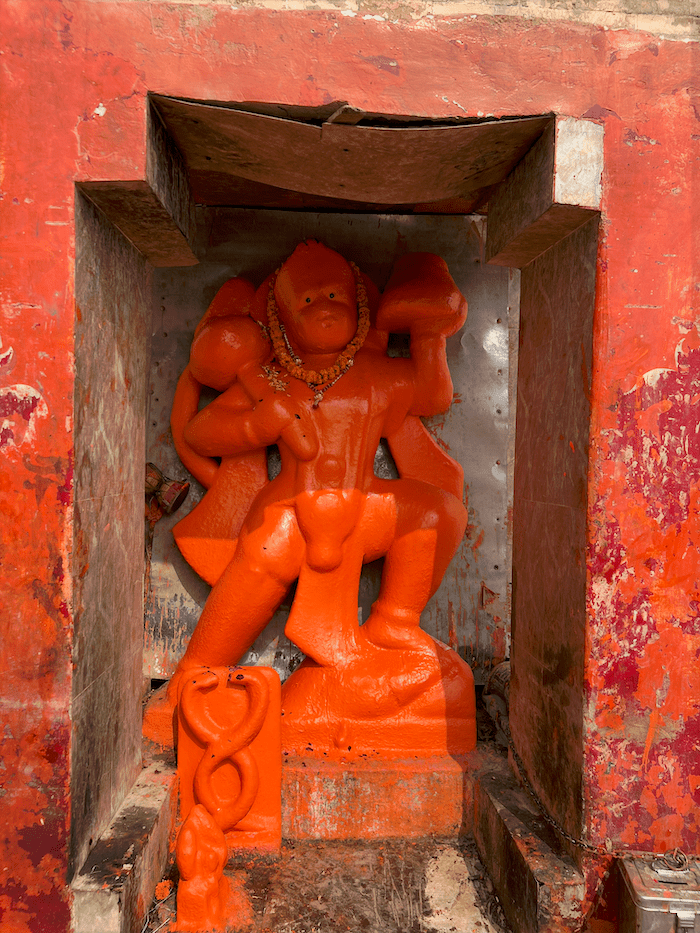

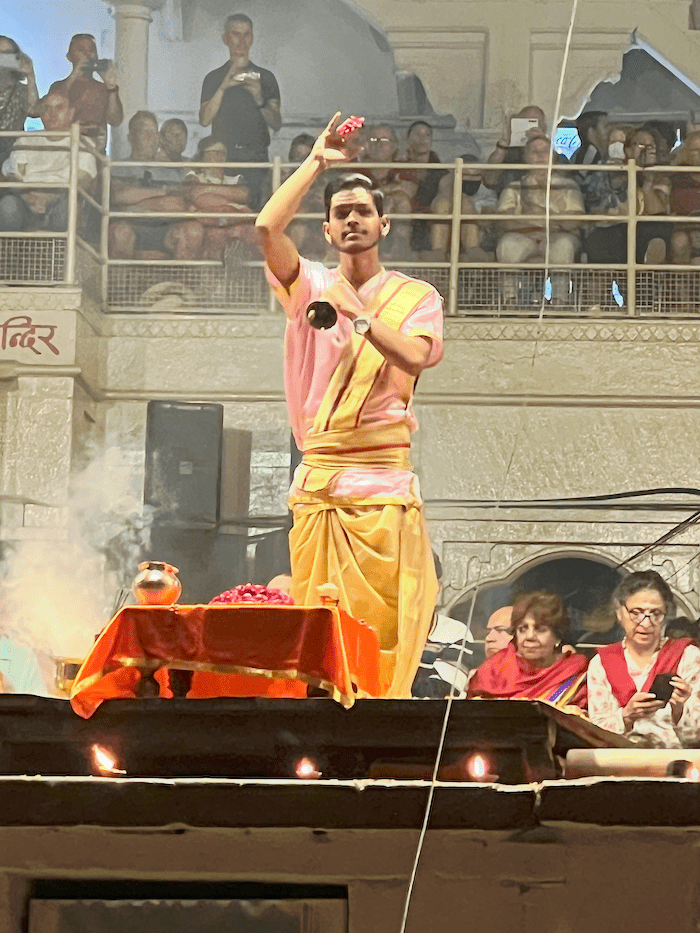

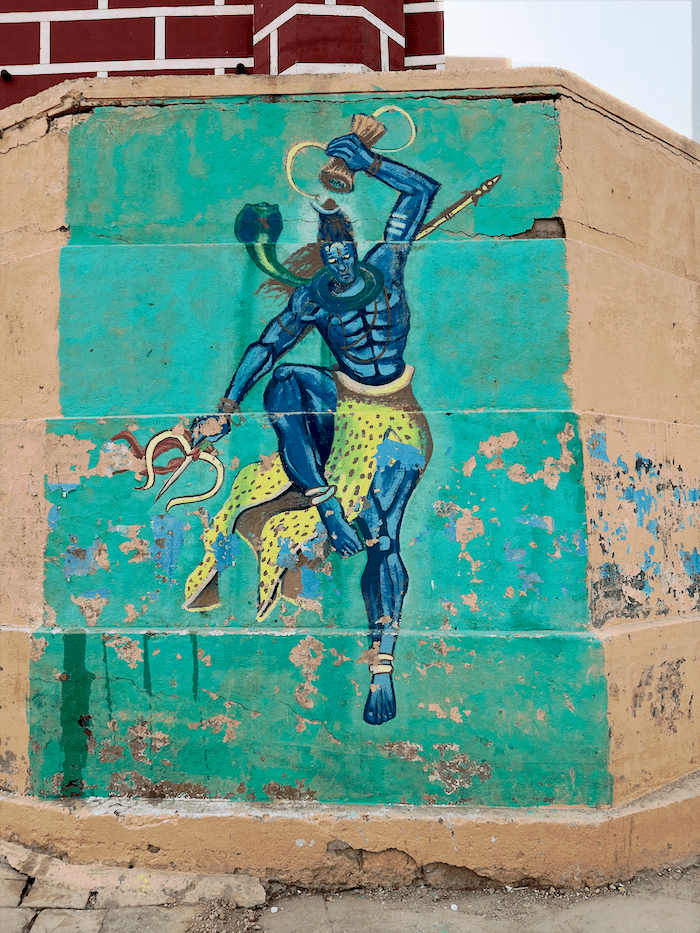

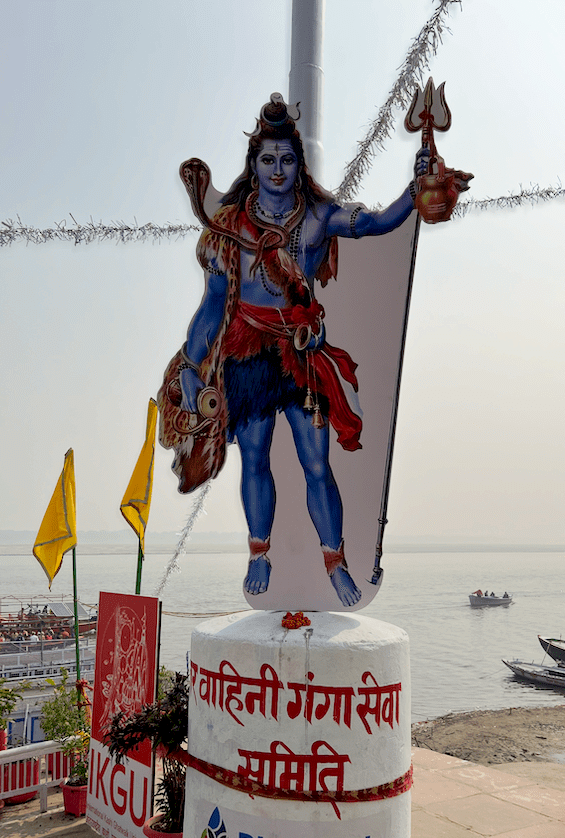

川沿いでは、毎日朝と晩にヒンドゥー教の大きな儀式が実施されます。川の火葬場で最期を迎えることは、教徒にとって最上の誉です。街のあちこちに寺院があり、シヴァ神の紋様や社、ガネーシャ、ラクシュミー、ハヌマーンなど、さまざまな神々をカジュアルに擬人化したストリートアートも多数。

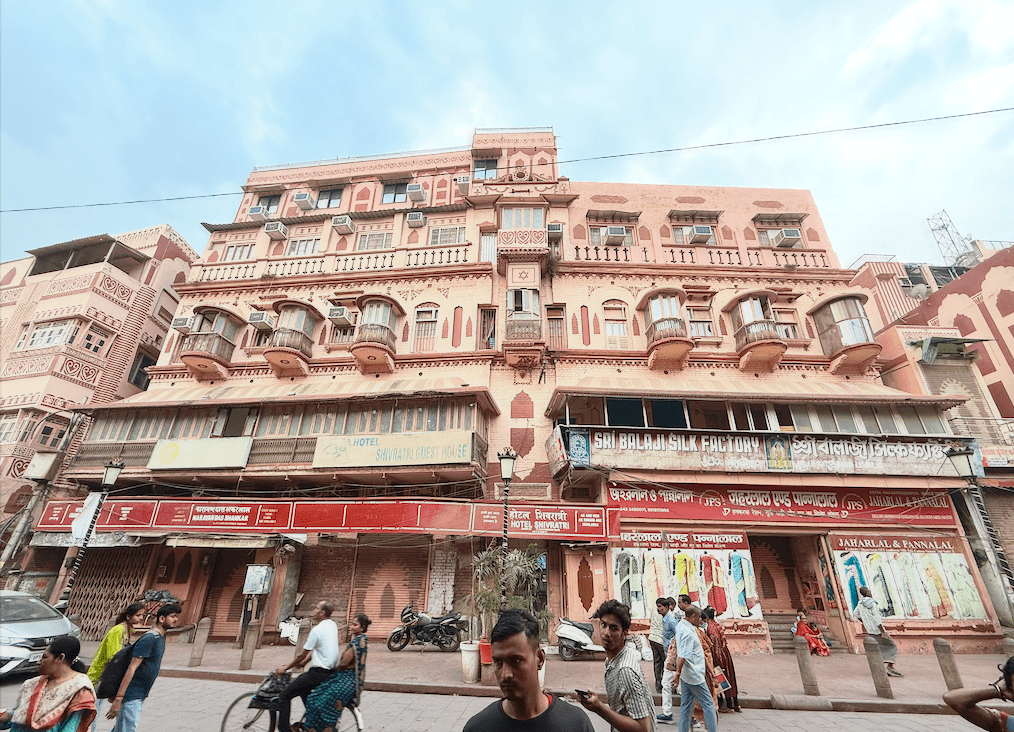

インドは高度成長の真っ只中。デリー、ムンバイ、バンガロールなど大きな街は開発が進んでいる一方、バラナシは古都の雰囲気を残し、今もヒンドゥー教とともに歩む歴史的宗教都市です。日本のオフィスビルのようなガラス張りの建物はほぼ見かけません。

ガンジス川近辺の街は、古くて細い路地が迷路のように張り巡らされていて、まるでゲームの世界。異国情緒たっぷりです。

好き嫌いが分かれる街

インドは好き嫌いが分かれますよね。どハマりするか、二度と行きたくないかの両極端。

バラナシはインド感を煮詰めたような場所で、好悪がはっきり出ると思います。

ヨガやスピリチュアルやスローライフに関心がある人はハマりそう。人々は自由で開放的だし、ヒンドゥー教が暮らしに深く浸透している様子も興味深いです。

将来の不安が多く、人目を過度に気にする日本社会に息苦しさを感じたなら、真逆のフィーリングで今を生きるバラナシの人々に「あぁ、これでいいのか」と、張り詰めた身体と心がほぐれるかもしれません。

一方で、そんなことよりも「汚い、食があわない、うるさい」と人によっては感じるかもです。確かに、道には牛のフンが落ちているし、ノラ犬やノラ猿もいるので清潔さは日本とは比較になりません。(ヒンドゥー教で牛は神聖な動物ですから、普通に人々と一緒に街中で暮らしています)

食事は好みの話ですが、基本的にはスパイシー。

空気は、砂ボコリと排ガスで日本に比べてかなり濁っています。車、バイク、リキシャのクラクションが昼夜問わず永遠に鳴り響いていてやかましい。

これらのコンボから、静かでキレイな空間を好む人にとってはハードな街。

私はどちらかというと静かなほうを好みますが、バラナシの喧騒と混沌は刺激的で好きになりました。インドに仕事の縁もあって、これまでに数度訪れています。

バラナシの色彩

そんなバラナシの街を、色彩の観点から眺めてみましょう。

装飾?騒色?サリーの美しいカラーコーディネート

(バラナシに限らずインドで)まず目を惹くのは道ゆく女性たちが纏う伝統装束、サリーやパンジャビのあざやかな色たち。赤、ピンク、オレンジ、黄色、緑、青、紫と、さまざまな色が目に飛び込んできます。

サリーは幅1.2m、長さ6mほどの1枚の布を身体にまきます。パンジャビは、丈の長いワンピースのようなトップスとパンツに分かれていて、ストールをあわせた3ピースの衣装です。

サリーは、1枚の布に緻密に編み込まれた柄と光の陰影によって、見事な同一色相配色となります。パンジャビは、組み合わせによって類似色相配色や対照色相配色など、人それぞれのコーディネート。

いずれも彩度・明度の高い色が基本で、くすんだにぶい色味は皆無です。この豊かな色彩を目にしていると、なんだか明るい気持ちになってきます。

たとえば東京や香港のような林立する雑居ビルの看板にみられる、統一感のない色の散らばりは「騒色」と称し、不快な印象を抱かせます。

バラナシも、店の看板の色は東京の比ではありません。もっと自由奔放でカオス。

ところが、きらびやかなシルクの織物が醸しだす色彩は見事な「装飾」。たとえ同時に目にする色が飽和していても、独特の調和感を覚えます。

川沿いの街並みはやわらかなピンク

ガンジス川に至るメインストリート沿いの新しい建物の多くは、淡い暖色系に塗られています。薄いピンク、ごく薄い明るい赤といったところです。川から遠ざかると、塗装の施されていない古いベージュ系の建物が増えます。(ベージュっぽいのは、土埃の影響もあると思います)

この新しい建物の独特の色味が街にやわらかい雰囲気を作り、道ゆく人々の服装の色の背景色となって、より異質な感覚を抱かせます。

ヒンドゥー教の色が映える暖色系の世界

ヒンドゥー教にとって、赤、橙、黄色は特に神聖な色です。

宗教関係の建物の壁、道に設置してある小さな社や神様の像も、赤やオレンジで彩色されていて、一際目立ちます。(写真はハヌマーン像)

また、信徒や僧侶(本物はもちろん、観光客を狙う僧侶っぽいニセ祈祷師)も、全身オレンジの布を身につけていてあざやか。額につける祈りのための印「ティカ」の顔料も高彩度の赤とオレンジです。

ガンジス川沿いで毎日開催される儀式「アールティ」で司祭が身にまとう服装はピンク、サフラン(黄金)などをもちいた、はなやかな色彩です。

ご祈祷に使用する花も神を讃える赤、オレンジ、黄がメイン。

多くの建物の色がピンク(ごく淡い赤)だったのも、宗教的に重要な暖色系の延長だと考えると、なんだか納得できます。

反対に、シヴァ神やヴィシュヌ神の身体は青で描写されることが多い。

暖色主体の街中で大きなコントラストが目を惹きます。

ヒンドゥー教の色の象徴語や意味

最後にヒンドゥーの色の意味(象徴性)を簡単にまとめてみました。

| サフラン | 黄金のような少し赤みがかった黄色のサフランは、ヒンドゥー教でもっとも神聖な色です。火をあらわし、不純物を燃やし、自らを浄化させます。清浄、純粋、知恵、光などを象徴します。 |

| 赤 | ヒンドゥー教において、赤は情熱や力強さ、官能など各国に共通する象徴性のほか、純潔も象徴します。そのため、ヒンドゥー教徒の花嫁は赤ドレスをまといます。 |

| 黄 | 学問や知恵を象徴します。平和や発展も意味します。ヴィシュヌ、ガネーシャ、クリシュナによく用いられる色です。 |

| 緑 | 緑は、平和や調和、再生、自然など、他の文化圏と似たものを象徴します。 |

| 青 | 川や海など自然界から、青は安定や静寂の象徴です。ヒンドゥーでは、悪を滅ぼしたクリシュナ神をはじめラーマやシヴァ神らを青で描くため、勇気や決断、力強さなども象徴しています。 |

| 白 | 白は、ほかの色を混ぜたもので、各色の特徴を少しずつ備えると考えられています。主に純粋や清潔の象徴です。一方、ヒンドゥーでは白に死や喪失の意味もあり、葬式およびその後数日間、遺族は白い装束をまといます。 |

| 黒 | 黒はいくつかの解釈を含みます。暗闇、無知、混乱、などネガティブな概念の象徴や、宇宙の無限の広がりから畏敬の対象とも考えられています。一般的に祝いではあまり用いないようですが、地域によって違います。 |

インド・バラナシの色彩まとめ

今回はインド・バラナシの街の色彩をお届けしました。いかがでしたでしょうか?

バラナシは聖地であり観光地でもあるためとにかく人が多く、活気が満ち溢れています。看板も服装も明るくあざやかな色が目立ち、車とバイクのクラクションが日夜鳴り響く。目も耳も、ずっーーと刺激を受け続けて、妙にハイな気分になってきます。

そんな高揚感とは逆に、ガンジス川の夕暮れや月は安らかで沈静的。ガート(河岸)に腰掛けて眺めていると、だんだん心が落ち着いてきます。

街も人もカラフルすぎるから、川の単色のグラデーションが視覚的に優しいのかもしれません。

バラナシは、聖なる大河ガンジスに抱かれてヒンドゥー教の文化と色彩が息づく素敵な街でした。