見つけやすい色とは?

「あの看板、インパクト凄くてやけに目立つな」「あの案内図の文字、読みにくい…」

日々の暮らしのなかで、そんなことを感じた経験はないでしょうか?

本記事のテーマは「色と見やすさ、目立ちやすさ、読みやすさ」についてです。

色の組み合わせを工夫すると、目つけやすく、見やすく、理解しやすくなります。

案内、広告、マーケティング、コミュニケーションなどさまざまな領域に関わり、すでに社会の至るところで活用されている色のはたらきに関する話。読み終えたあとには、暮らしのなかで「そうだったのか!」と発見があるかもしれません。

色の誘目性・視認性・識別性・可読性

私たちは、多くの色彩に囲まれて生活しています。そのなかで、何かを認識するときは無意識に色の違いも手がかりにしています。

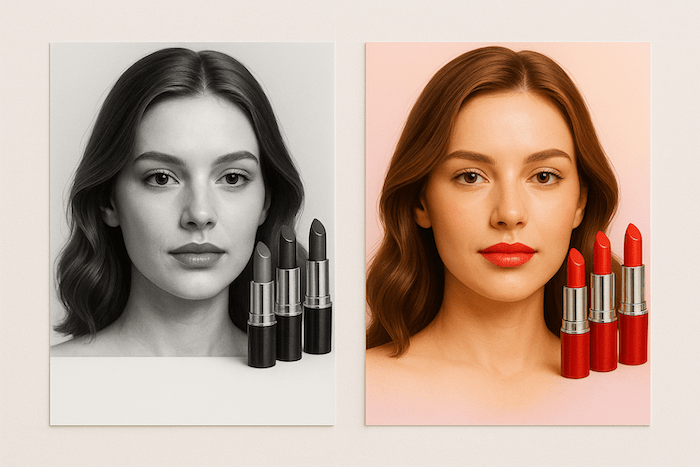

極端ですが、冒頭の画像のようなモノトーンの景色のなかで赤は一際目立ちますよね。

いまこのページを読んでいるのが自宅、オフィス、カフェなど場所を問わず、まわりを見渡して最初に意識に止まった色は、周囲よりも明るく鮮やかな、背景から浮いた色だったのではないでしょうか。

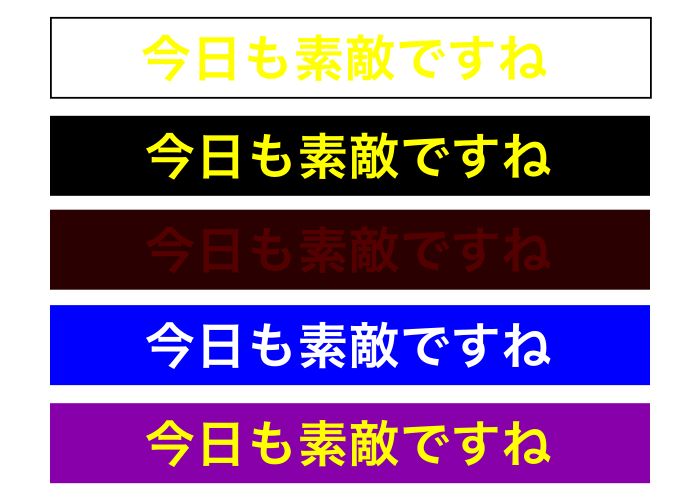

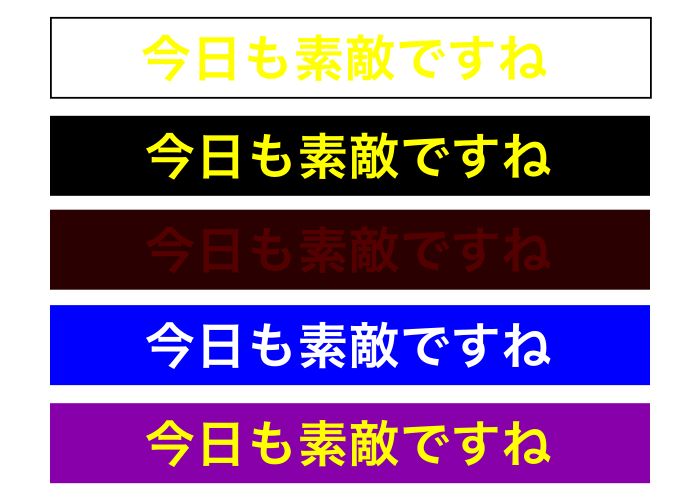

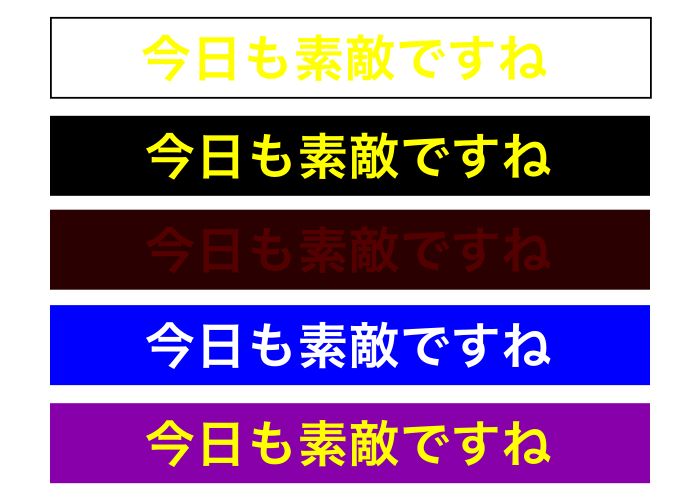

上の文字を比較すると、みやすさの違いを感じませんか?

色の見えかた/感じ方には個人差があるものの、組み合わせる色次第で認識が変化することに異論はないと思います。

これらの色の作用は、専門的には誘目性・視認性・明視性・識別性という言葉で説明されます。

色の誘目性(ゆうもくせい)とは、簡単にいえば目立ちやすさのこと。色の視認性(しにんせい)は、見つけやすさ。色の明視性(めいしせい)は理解しやすさを指し、そして色の識別性(しきべつせい)は整理しやすさをあらわします。

色の4つの性質

- 誘目性:目立ちやすさ

- 視認性:見つけやすさ

- 明視性:理解しやすさ

- 識別性:整理しやすさ

以下、それぞれの性質の特徴や、効果的な配色をご覧ください。

誘目性(ゆうもくせい)

色の誘目性とは、「目を誘う性質」という文字どおり、周囲の環境のなかで注意を惹きつける色の効果を意味します。

言いかえると、特になにも意図せずにボーッとまわりを見渡しているときに、目を引く度合いであり、発見されやすさ、とも言えます。

たとえば、立ち入り禁止や危ない場所を知らせる案内表示は、わかりやすく目立っていないと指示としての役割を果たせませんよね。その場所に近づいた人の興味の有無は関係なく、注目を集め、危険であると示さなければなりません。

街中は、似たような宣伝看板であふれています。そのなかで、周囲から浮いた色彩のインパクトの強い広告がドーンと出ていると、興味がなくてもなんとなく目にとまってしまったり、気になってチラ見をしてしまうと思います。

つまり、見てもらわないと困る案内図や標識は、誘目性について考慮しなければなりません。同様に、多くの人にアピールしたい広告や看板は、誘目性の高い色遣いによって訴求効果をアップできます。

誘目性を上げるにはどうすれば良いか?

無彩色(白、黒、灰色)よりも有彩色(赤、青、緑、黄など)のほうが、誘目性は高いといわれます。

白黒とカラーの広告を比べると、カラーのほうが目にとどまり記憶される割合が高くなります。この違いは感覚的にもイメージできるでしょう。

色の種類に関しては、寒色(青、青紫など)よりも暖色(赤、橙、黄など)のほうが誘目性が高く、あざやかさ(彩度)が高いほど増します。

そして、背景色との明るさのコントラストが重要となります。

誘目性の低い色・高い色の組み合わせ

中京大学心理学部の神作博(かんさく ひろし)教授が1969年に発表した「色彩の誘目性に関する研究」によると、黒/グレーの背景においては黄色の誘目性がもっとも高く、白を背景とするなら赤が一番高い。そして、白、黒、グレーのいずれの背景においても、青紫の誘目性がもっとも低く、次は紫、青緑(白が背景なら、青緑の方が紫より誘目性がやや低い)となります。

つまり、背景によって各色の目を惹く程度は変化するものの、総じて暖色のほうが目にとまりやすいことが、この研究で示されました。

誘目性の高い色(左から誘目性の高い順)

黒背景:黄、黄赤、赤、黄緑、赤紫、青、緑、青緑、紫、青紫

グレー背景:黄、赤、黄赤、黄緑、赤紫、青、緑、青緑、紫、青紫

白背景:赤、黄、黄赤、青、赤紫、緑、黄緑、紫、青緑、青紫

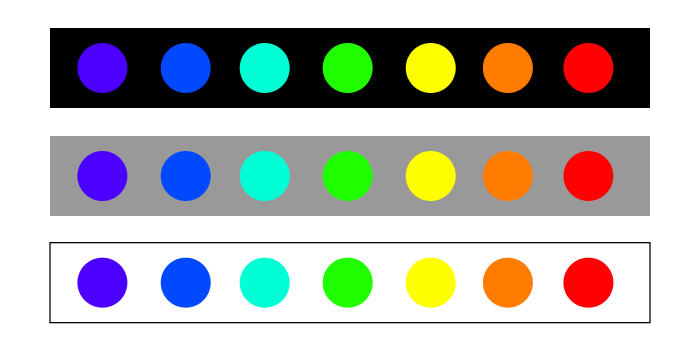

画像は、上記に基いていくつかの色をピックアップし、黒・灰色・白の背景上で同じ順番で並べたもの。ディスプレイとRGBによる発色の都合から、印象の個人差は大きいかもしれません。

ただ、黒背景においてはやはり黄色のコントラストが大きくて目をひきますし、白を背景とすると赤が目立ちます。

黒またはグレーが背景の青と青紫は、暖色系よりも控え目に感じられます。

改めてこの写真。渋谷109のマークの横にあるユニクロやH&Mの赤いロゴ、右側のマツキヨの黄色と黒の店構え、左のスギ薬局の文字は目にとまりやすいのではないでしょうか。

視認性(しにんせい)

さて、次へ進みましょう。

色の視認性は、注意をむけて何かを見ているときの「みつけやすさ」の度合いを指します。

先ほどの誘目性は、「勝手に目にとまるかかどうか」を示す概念であるのに対し、視認性は「意図して見ようとしたときの発見しやすさ」をあらわす言葉です。

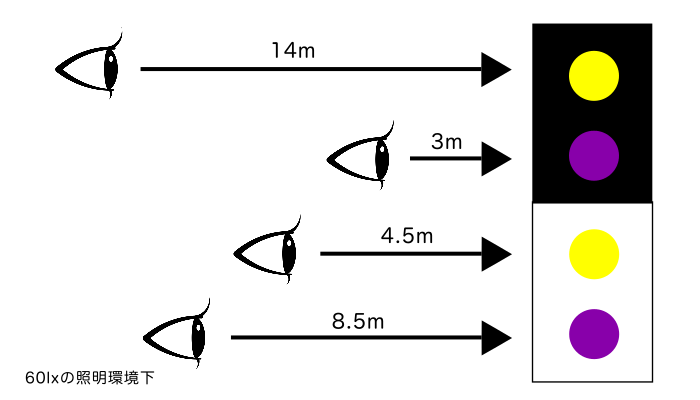

視認性は、ある色を背景とした際に図色がどのぐらい離れた場所からその色と認識できるか、視認距離で示します。

視認性を上げるにはどうすれば良いか?

視認性の高低は、背景の色と図の色の明度差(明るさの違い)が関係します。明度差が大きいほど視認性は高くなります。

余談ですが、私たちはモノから反射してくる光の明度差によって立体的にとらえることができています。明るさの違いが曖昧だと、その対象はのっぺりした印象となって平面のように感じます。

そうした点も踏まえ、視認性を高めるためには明暗のコントラストが最重要です。

視認性の高い色の組み合わせ

黒を背景とした場合は、明るい黄色の視認性がもっとも高くなります(ほかの色と比べたら、一番遠くからでも認識できる)反対に、黒背景時の紫がもっとも視認性が低く、近寄らないと見えづらい配色です。

一方で、白を背景とすると両色の立場は反転し、黄色は見づらくなり紫の視認性がもっとも高くなります。

各色と視認距離の関係については、医師の大島正光氏(1915-2010)が執筆に加わった1953年の『色彩調節:上田武人(編)』において、それぞれの視認距離を示しています。以下はその内容の一部に基づく作図です。

すでに触れたように、紫や青などの寒色は、赤・橙・黄色と比べて誘目性が低いです。ただ、白を背景とすると明暗のコントラストが暖色より強くなるため、視認性では勝ります。

黒と黄色の組み合わせは踏切や警戒標識に用いられていますから、日常でよく目にしますよね。この配色は誘目性も高く「見つけやすい、見やすい」組み合わせだと感覚的に理解できると思います。

白背景&黄色文字は、なんとなくぼやけた印象で、「え、なんて書いてあるの」と困ると思います。したがって、離れた位置から提供したい情報や、読ませたい文字にこの組み合わせは適切ではありません。

暗い色同士のくすんだ色の組み合わせも、視認性が悪い、遠くからだと発見しづらい配色です。

背景が白/黒/グレーではなく、色同士の組み合わせとなると、「紫&黄」の視認性がもっとも高くなります。反対に「青紫+青」の寒色コンビは最低です。同系色同士より、寒色+暖色のような対照的な色をあわせた明度コントラストがはっきりした組み合わせが「見つけやすい」配色と言えます。

離れた場所から見づらいなと感じる案内図や看板は、明度差を大きくすると問題が解決するかもしれません。(とは言っても、その対象物のイメージや印象を損なわない範囲で工夫してください)

明視性(めいしせい)

次は明視性です。

色の明視性とは、見つけたあとの対象物の理解しやすさを示す概念です。

誘目性と視認性は、まだ見つける前の状態から発見しやすさに関わることであるのに対し、明視性は発見後に内容を汲み取れるかどうかにかかわります。

この概念は、対象が図形であれば明視性、文字情報なら可読性(かどくせい)といいます。

明視性を上げるにはどうすれば良いか?

明視性・可読性の良し悪しは、言いかえると図や文字の「形」から意味を理解しやすいかどうか。

そのため、本質的には色は何色でも構いません。

明視性を高めるには、誰もが理解できる形の検討が第一。

そのうえで、視認性と同じく背景と図の明度差を大きくとると、はっきりと見えて明視性・可読性の両方が向上します。

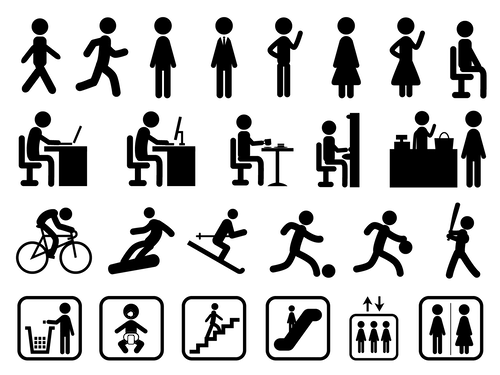

トイレの男女マークや非常口の誘導灯をはじめ、イラストで意味を伝える「ピクトグラム」は明視性を高める工夫が詰まっています。

ピクトグラムの起源は、1920年代にオーストリアの学者オットー・ノイラートが提唱した「アイソタイプ」という考え方にあるとされます。当時は識字率が低かったため、誰にでもわかりやすく直感的に意味を伝えるための図や記号が考案されました。

その後、1964年の東京オリンピックの際に、日本語がわからない海外の人にも意味が伝わるようにと、日本のデザイナーが結集してアイディアを持ち寄り、競技ごとのアイコンや施設利用のためのイラストを作成。それが世界的に普及して今日に至ります。

ピクトグラムは社会通念や共通認識から作られます。トイレの男女マークで女性のほうが三角形なのは、「女性はスカートを履く」という前提に基づいたデザインです。しかし、国際的には男性がスカートを身につける文化もあるため、色分けが追加されました。

これから何か新しく図を制作するのであれば、それを用いる社会・グループ・場所における通念や"あるある"の把握が不可欠です。

明視性・可読性の高い色の組み合わせ

既述のとおり、明視性・可読性は明度差を大きくすると改善します。使用する色は、用いる場所・状況を考慮します。

たとえば、非常灯の緑と白は、火事で周囲が炎と煙に包まれていても見つけやすい配色です。(炎のオレンジ色に対して緑は反対色となり、コントラストで目立つ)

道路案内の青背景に白文字、高速の緑に白文字も、走行中でも理解しやすいように明度差の大きい可読性の高い配色となっています。

識別性(しきべつせい)

最後は識別性について。

色の識別性は、多数の色を整理・分類して、理解をうながす色の効果を示します。同じようなものがたくさんあるとき、うまく色分けすると区別しやすくなりますよね。

この色の効果も日常のいろいろなシーンで用いられています。

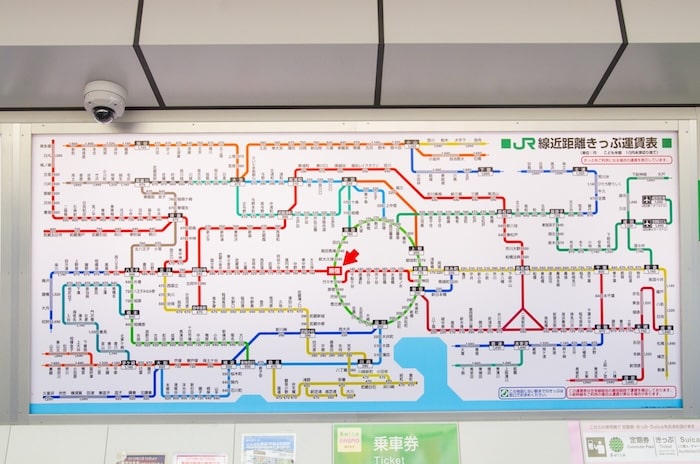

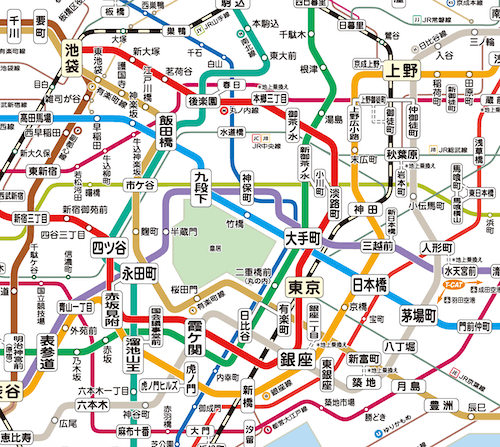

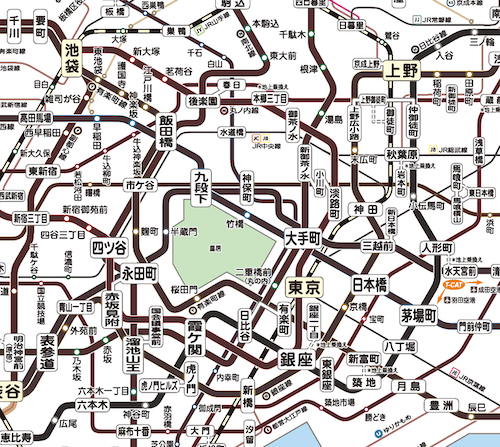

特にわかりやすい例は、地下鉄の路線図です。●●線、XX線、▲▲線…と、複数の路線が絡み合っている地域は、色で仕分けしています。お住まいの地域でよく乗る電車の路線図をイメージしたら、「赤は●●線で、緑はXX線だな」と自然と結びつきませんか?

こちらは東京メトロの路線図の一部です。

以下は各線をほぼ同色に編集した図。比較してみてください。

あきらかに、色分けした方が識別しやすくなりますよね。

識別性を上げるにはどうすれば良いか?

識別性を高めるには、区別する対象それぞれに明快な色の差を与えなければなりません。2種類のものであれば、赤とオレンジのような近い色ではなく赤と青のように色相を離します。

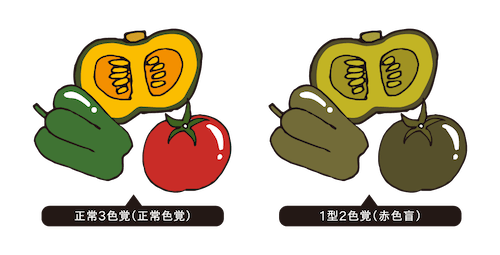

そして、識別性の向上については、色覚特性(遺伝的に色を見分けにくい)を持つ方々への配慮も求められます。

たとえば、人によってはあざやかな赤と緑を、茶色の濃淡の違いとして知覚します。

その解決策は、単に色を変えるだけではなく形の違いも加えること。(例:路線図なら、線ごとに点線や二重線などを用いる)

これはユニバーサルデザイン(誰もが使いやすい・理解しやすい色彩や形状であること)という概念であり、近年はその配慮が進んでいます。

加えて、識別性の向上には色が持つ象徴性も検討も大切です。

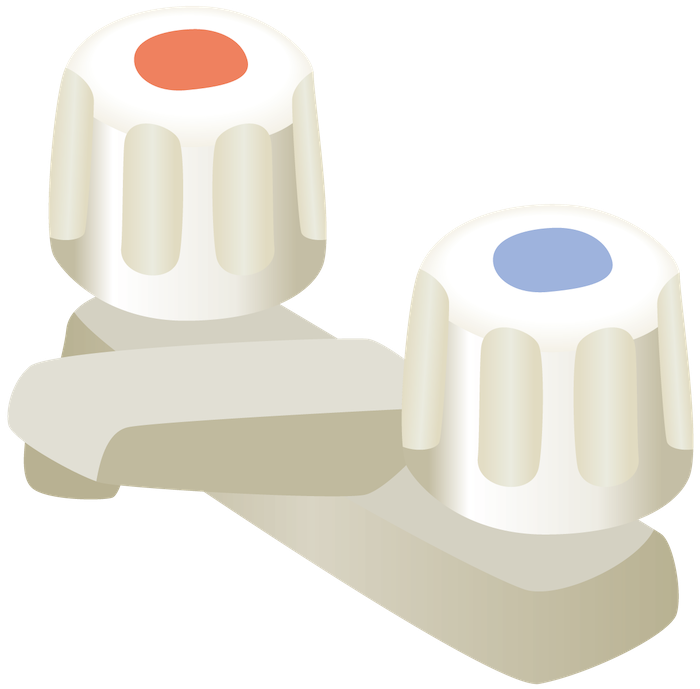

たとえば、蛇口のお湯と水を示すのに、一般的には赤と青が用いられますよね。

この赤と青をみたとき、ただ単に色が違うから別々だと識別するだけでなく、「赤 = 暖色 = 温かい = お湯」と、「青 = 寒色 = 冷たい = 水」というイメージも汲み取っています。

この配色が社会に当たり前に浸透しているから、もはや赤いマークの蛇口はお湯であると、特に疑わないでしょう。

もしもお湯が青で水が赤、あるいは水は緑でお湯は赤のマークのように場所によってバラバラなら、やけどをしてしまうかもしれません。

識別性の高い色の組み合わせ

黒と白、青と赤と緑のように、色相の違いを大きくはっきりさせることで「それぞれば別のもの、別の意味を持っている」と示すことができ、識別性が高まります。使用する場面に応じて、色覚への配慮と象徴性・社会通念を考慮します。(色だけで違いを表すことが難しければ、形もアレンジ)

まとめ

いかがでしょうか?色がもつ4つの特質「誘目性、視認性、明視性、識別性」の各特徴や工夫について理解は深まりましたでしょうか?

色の4つの性質

- 誘目性:目立ちやすさ

- 視認性:見つけやすさ

- 明視性:理解しやすさ

- 識別性:整理しやすさ

誘目性とは?

誘目性は、意識せずに周りを見ているときに目にとまる度合い。目立ちやすさ、発見されやすさのこと。

誘目性の高い色は、暖色系のあざやかな色。

視認性とは?

視認性は、意図して探しているときの発見しやすさ。

視認性を高めるためには、背景と図色の明度差(あかるさの違い)を大きくする。

明視性とは?

明瞭性は、対象物を発見したあとの、理解しやすさ。

図の場合は明視性といい、文字なら可読性(かどくせい)という。

明視性を高める色遣いは、背景と図の明度差を大きくとること。使用する色は、状況・場所に応じて考慮する。

識別性とは?

識別性は、色による整理・分類・区分けをうながす効果のこと。

識別性を高めるには、対象それぞれにはっきりした色の違いを与えること。

想定どおりの識別効果を得るためにも、色覚特性や色の象徴性も考慮した配色にする。

道の交通標識、電車の路線図、施設の案内図、街中の広告看板、そのほか、誰かに何か情報を伝える目的で用意されたものはすべて、少なからずこの4つの性質を考慮した配色をしています。

したがって、あなたはすでに暮らしのなかでこれらの効果・作用を体感しているはず。このページを読み終えたあとは、しばらく、4つの性質を意識しながら周囲を見渡してみてください。おもしろい発見があるかもしれません。

誰かに何か情報を伝える側、たとえば広告製作、マーケティング、店舗デザイン等に従事する方々は、4つの性質を踏まえることで対象者への訴求に最適な配色をみつけやすくなるでしょう。

ただし、対象物・対象者・色覚・象徴を十分に検討してください。

不特定多数の目にとまるのはあざやかな赤やオレンジや黄色です。だからといって多用しすぎると、安っぽい印象を与えかねません。これらの暖色系の色遣いは、高い誘目性からたとえばスーパーの値下げシールやセール情報で多用されます。高級さのアピールに暖色を用いるなら、使用面積や文字との組み合わせなど、一層の工夫が求められるでしょう。

何か調べものをしていて訪問したウェブサイトの文字や、ポストに投函されたチラシをぱっと見た際に「なんか文字が見にくいな…」「意味がわからないな…」と感じるなら、明視性・可読性が低いのかもしれません。

それらのサイト管理人またはチラシの作成者で「全然反応がない…」と悩んでいるなら、明視性を高めることで結果が上向く可能性もあります。

ファッションの場合、視認性や明視性が高い配色(=対照色同士、明度差のはっきりした配色)はコントラストが強い快活なイメージになりやすいです。落ち着いた、上品でシックな印象を求めるなら、視認性や明視性の下がるものの同系色のほうが適しています。

誰かに魅せるステージ衣装やパーティドレスなら、役柄や状況に応じて誘目性は考慮すべきかもしれません。アウトドア用品も同様です。たとえば、冬の登山具はあざやかな赤が効果的。万が一の遭難時も高い誘目性から発見しやすく、暖色の効果で体感温度が上昇します。

配色次第で、注目を集め、わかりやすさを高め、理解しやすくできます。反対に、配色によって目立たせず、認識しづらくもできます。

色遣いに迷ったら、色の誘目性、視認性、明視性、識別性の4つの視点から検討・アプローチを。

そして、今日も素敵な1日を!