色の同化とは?

「なんとなく、色の感じ方がいつもと違う!?」ー隣り合う色や背景の影響で、同じ色が違って見える。これは、私たちの目と脳が"色をそのまま"ではなく"周囲との関係の中で"認識しているから起こる現象です。

その代表的なもののひとつが、「色の同化」 と呼ばれる効果です。同化は、前回にお伝えした色の対比と正反対のはたらきで、隣り合う色や背景の色に引き寄せられて、色が「なじんで」見える現象のこと。

この記事では、この「色の同化」がどのような仕組みで起こるのかをわかりやすく解説しながら、資格試験でも頻出の「明度・色相・彩度の同化」についても整理します。

さらに、身近な実例を通して、同化がどのように私たちの感覚や印象を左右しているのかを探っていきましょう。

読み終わるころには、これまで何気なく見ていた色が、まったく違う“表情”で見えてくるはず!?

色の同化とは?|見え方が変わる不思議な色彩現象

「同化(Assimilation)」とは、ある色が周囲の色に引き寄せられて、実際の色よりも近い方向に見える現象のことです。

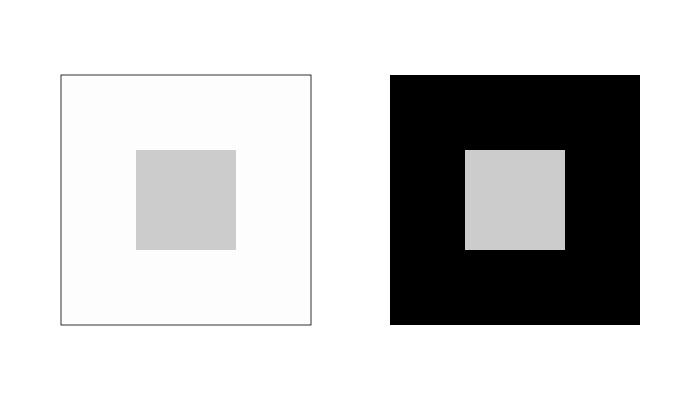

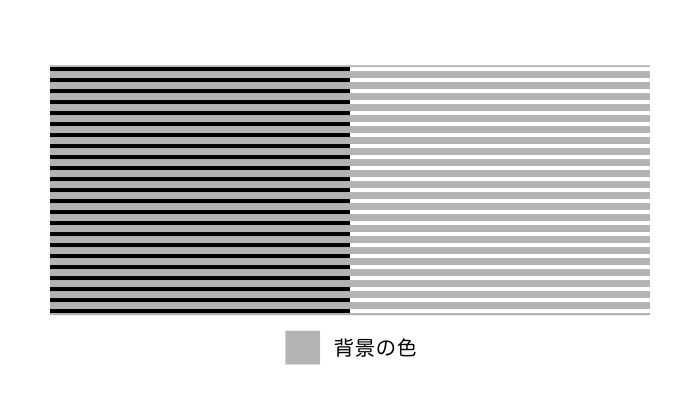

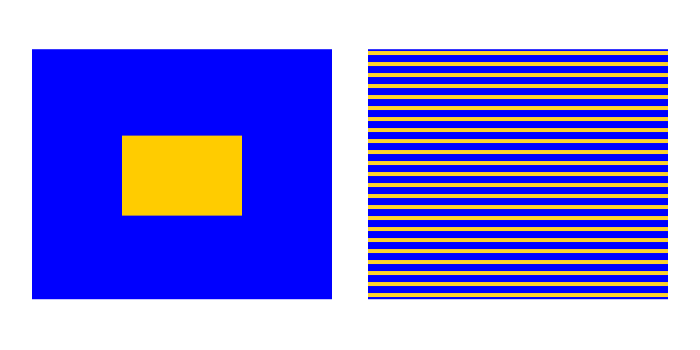

たとえば、白と灰色を細いストライプ状に配置すると、灰色がもとの色よりも白に近づいて明るく見えます。逆に、同じ灰色を黒と一緒にストライプにしたら、本来より暗いグレーに感じられるでしょう。(上の画像の灰色は、まったく同じ色です)

これが同化の基本的な事例です。

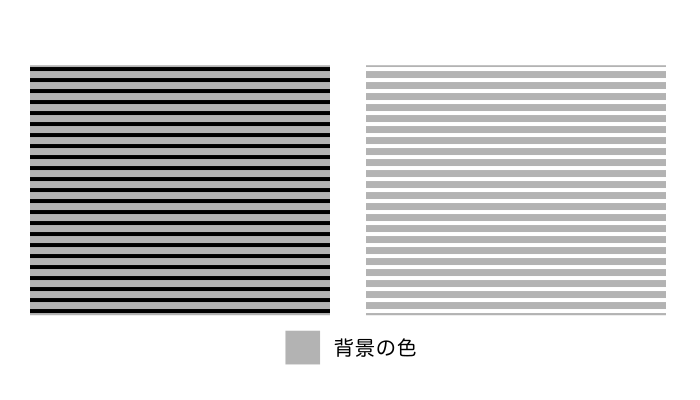

「対比」との違いを理解するとよりわかりやすいかもしれません。この白背景のグレーは暗く、黒背景の方は白背景に比べて少し明るくみえます。つまり、対比は「隣り合う色が強調し合う」現象であるのに対して、同化は「隣り合う色が似た方向に近づく」現象です。

つまり、対比が“差を広げる力”であるのに対し、同化は“差を縮める力”です。

色の同化の種類と特徴

「色の同化」と一口に言っても、その現れ方にはいくつかの種類があります。

色彩検定やカラーコーディネーター検定などでも基本として押さえられているのが、明度の同化・色相の同化・彩度の同化の3つです。どれも「周囲の色に引き寄せられてなじんで見える」という共通点がありますが、着目点が異なります。

それぞれの特徴とサンプルをご覧ください。

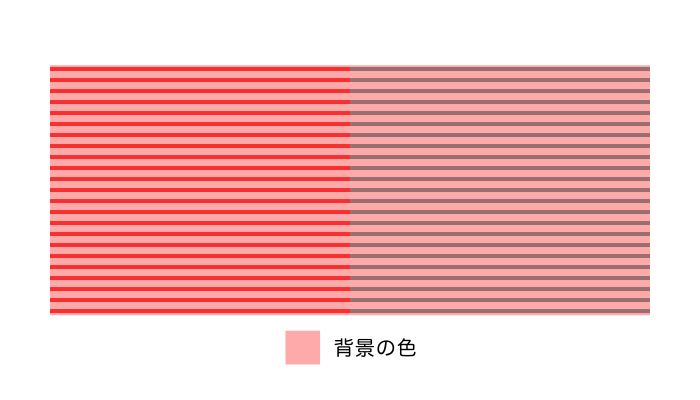

明度の同化|背景や隣接色に明るさが引き寄せられる

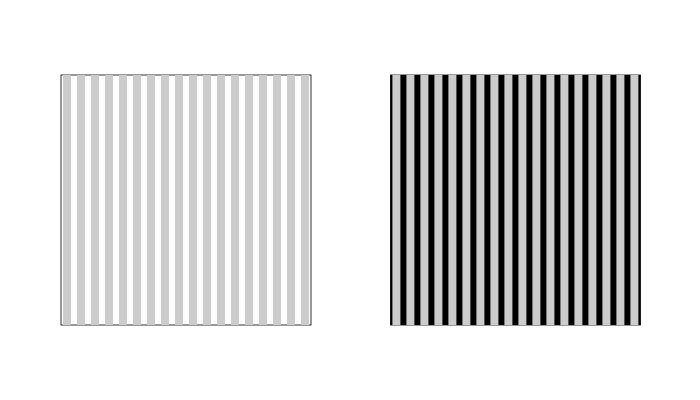

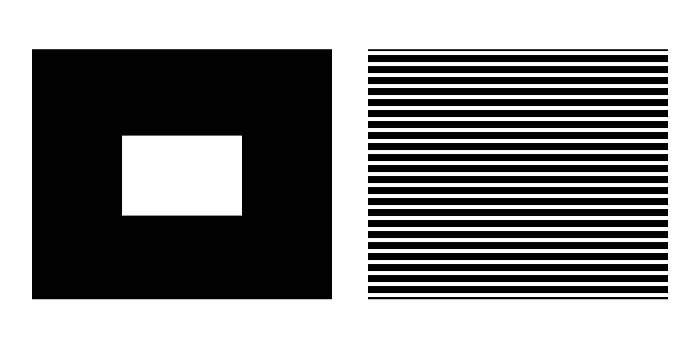

明度の同化とは、周囲の明るさ(明度)の影響を受けて、ある色の明るさが変わって見える現象です。

たとえば、この画像のようにグレーの背景に細い白線を引くと全体がより明るく、逆に黒い線をあわせると、やや暗く感じられます。背景のグレーは左右まったく同じ色ですが、それぞれの線との明度差が小さくなる方向に目が補正しています。

すこし離してみると、より一層感じやすいかもしれません。

色相の同化|周囲の色みが影響し、色が近づいて見える

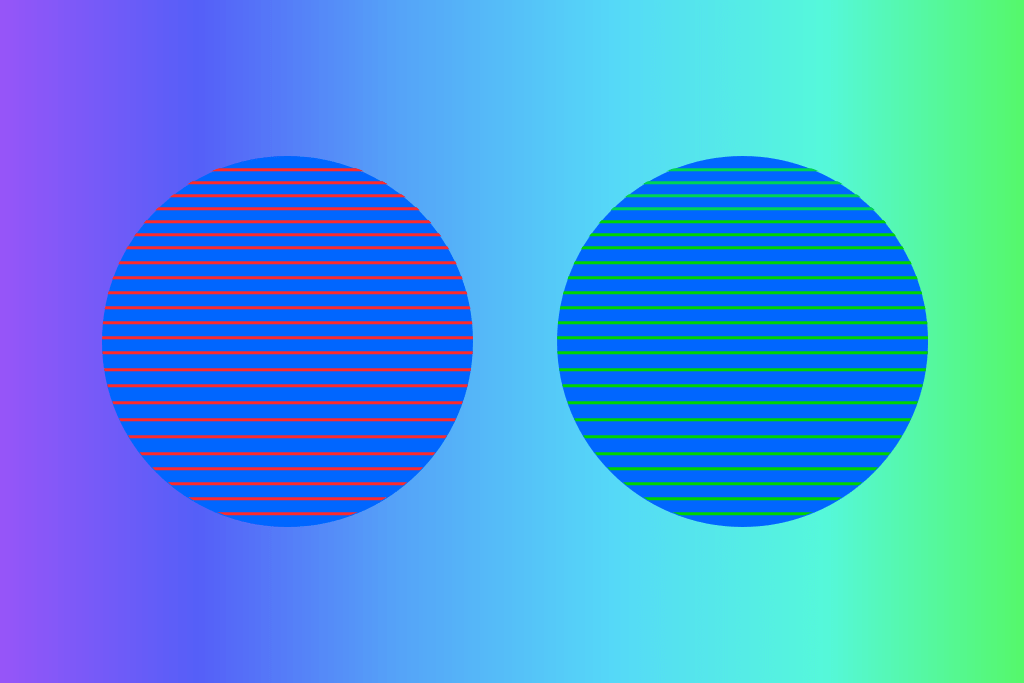

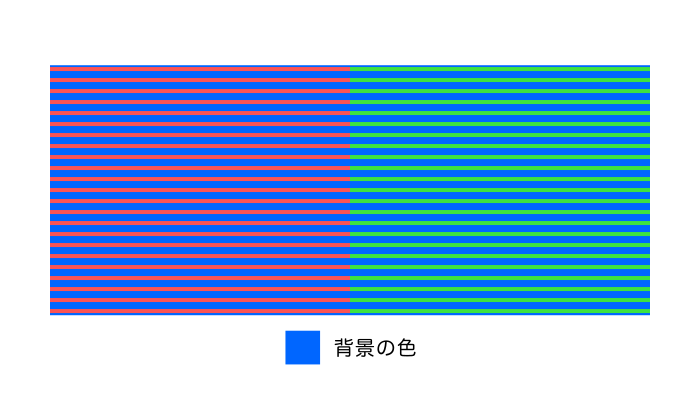

色相の同化は、隣り合う色相の影響を受けて、色みそのものが周囲に近づいて見える現象です。

この画像の左右を比較すると、左側は赤い線の影響で背景の青が紫に感じられます。一方、右側は緑の線と青の色調が混ざり、青緑のようにみえます。これは、周囲の色相に引っ張られて色みがシフトして感じられる典型的な同化の例です。

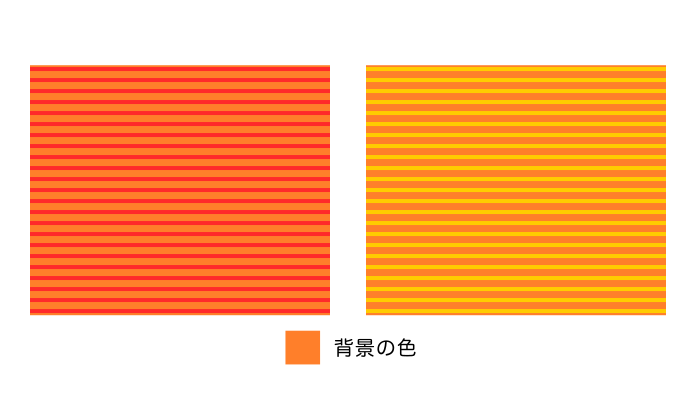

こちらはいかがでしょう?左右の背景のオレンジ色は同じです。赤線と黄線の影響を受けて、全体の色の印象が変化していますよね。

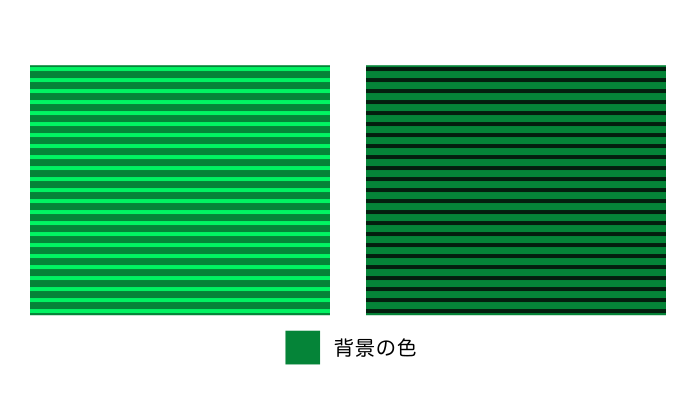

彩度の同化|鮮やかさが周囲と平均化して見える

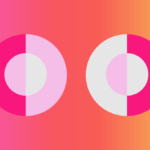

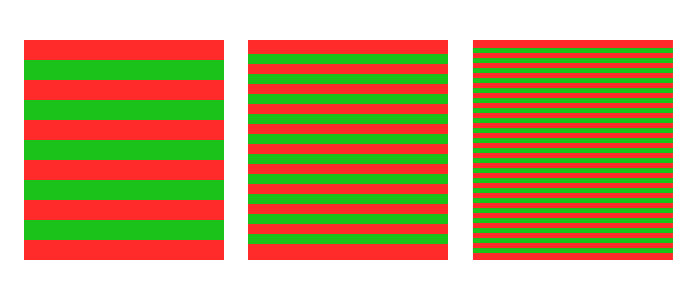

彩度の同化とは、周囲の色の鮮やかさ(彩度)に引き寄せられて、対象の彩度が変化して見える現象です。

淡いピンクに近い背景にあざやかな赤をあわせた左側は、全体の彩度まで上がったように見えます。反対にくすんだ色の線を乗せた右側は、全体の印象まで鈍く感じられます。これは、目が彩度の平均を取ろうとするために起こる効果です。

緑色でもご覧のとおり。鮮やかな線とくすんだ線の影響を受けて、背景色が彩度の同化を起こしています。

3種類の同化

明度の同化:明るさが周囲に引き寄せられる

色相の同化:色み自体が背景に近づく

彩度の同化:鮮やかさが平均化する

日常で起こる色の同化の実例

色の同化は、決して特別な状況でだけ起こるものではありません。

私たちの身の回りでも同化の作用は活用されていますし、意識しなくても同化を目の当たりにしています。いくつか具体例をピックアップしましたのでご覧ください。

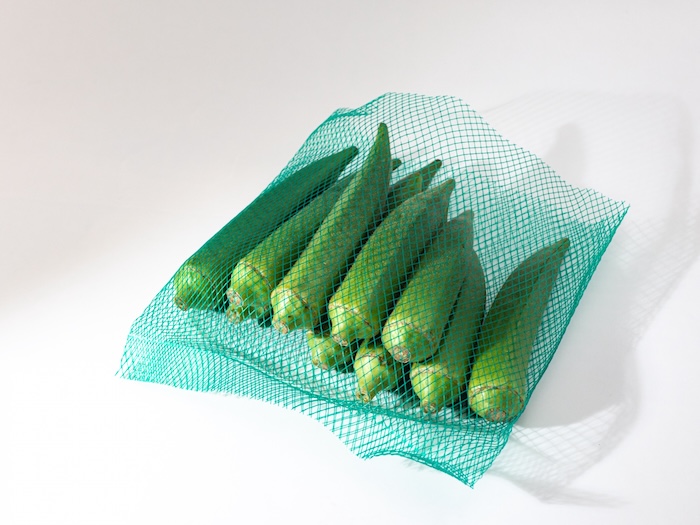

みかんネットは色の同化を狙った工夫

色の同化を活用した身近な例として「みかんネット」が挙げられます。

これです。みかんをオレンジ色のネットに入れると、ネットの色に引っ張られて同化現象を起こし、みかん全体の色味の鮮やかさが増したように感じられます。つまり、みかんをオレンジ色のネットに入れるのは、色の同化を活用した美味しそうに魅せる工夫です。

オクラを緑色のネットに入れているのも、同じ理由です。全体の緑味が増して、鮮度が高そうにみえます。

最近のスーパーではビニールで包装されていることも多いので馴染みがなくなってきたかもしれませんが、お買い物の際にはちょっと意識して探してみてください。

ボーダーの洋服も色の同化で柔らかな印象に

ボーダーやストライプの洋服も、色の同化が生じている身近な例です。ボーダーが細くなるほど両色が近づいてなじんでいき、動きと柔らかい印象を与えます。赤と白のボーダーや、別の色でも同様です。

一方で、ボーダーが太くなると今度はそれぞれの色が対比を起こし、ダイナミックな印象の方が強くなります。

チェック柄やドット柄、メランジなど小さな色が集まった生地は、色の同化が生じやすいファッションです。

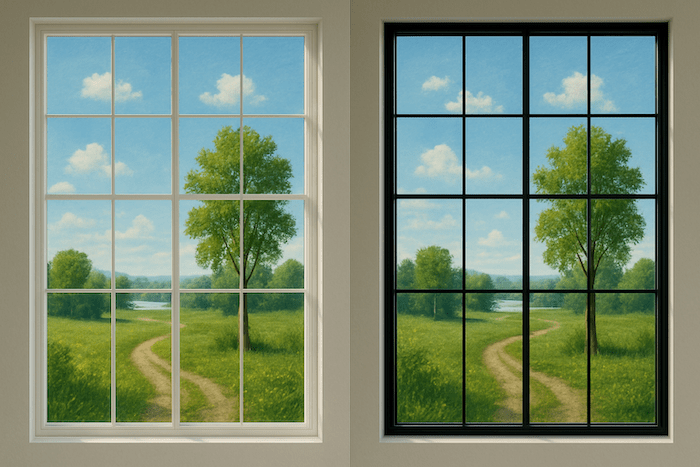

枠で景色や絵画の印象が変わる?

窓枠の色で景色の印象も変化します。まったく同じ景色でも、白い窓枠ならなんとなく明るく感じ、黒だとやや暗く感じられます。なかなか気づきにくい違いかもしれませんが、これも同化の一種で「窓枠効果」と言います。

絵画も同様に、額縁の色と同化して(または対比して)絵の印象が変化することがあります。

色の同化が起こる原理|目と脳の“自動補正”のしくみ

では、なぜ「色の同化」が生じるのでしょうか?ここからはその理由について簡単にご説明します。

脳は相対的な色をとらえる

「色の同化」は、私たちの目と脳が協力して“色の情報を最適化”していることから生まれます。

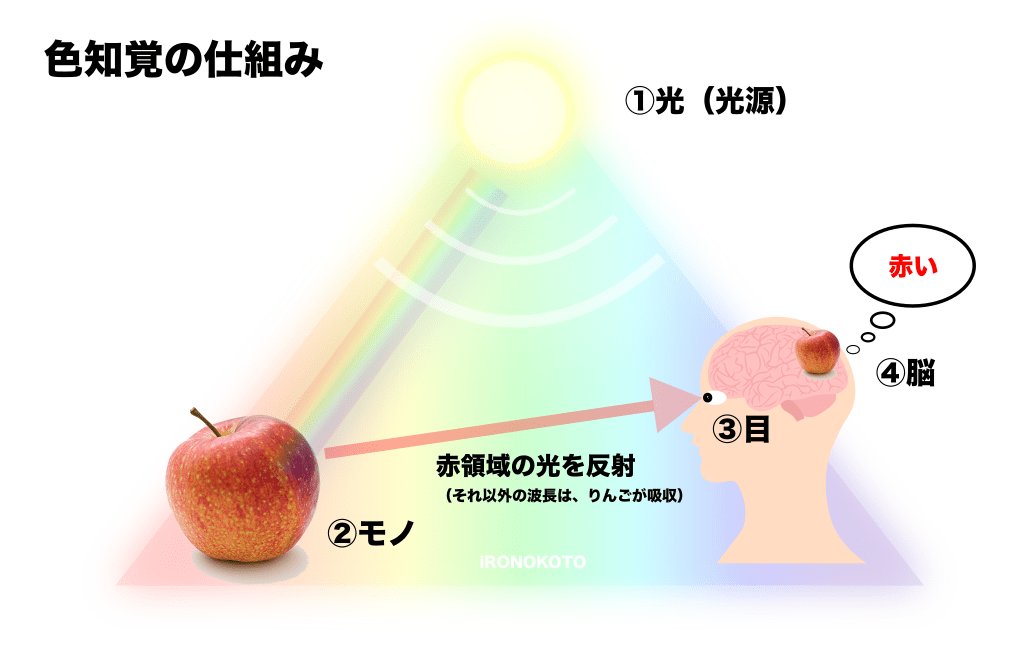

色を認識するのは目ではなく、最終的には「脳」です。この点について詳しくは、人の色知覚の仕組みの記事もご覧ください。

人間の視覚は「絶対的な色」ではなく「相対的な色」を見ています。私たちの目は「この物体は#FF0000(鮮やかな赤)だ」と絶対的な数値で色を認識しているわけではありません。

私たちの視覚は、常に周囲との“比較”によって「明るい」「暗い」「鮮やか」「くすんでいる」など色の調子を判断しています。

網膜が"補正"し、脳で錯覚する

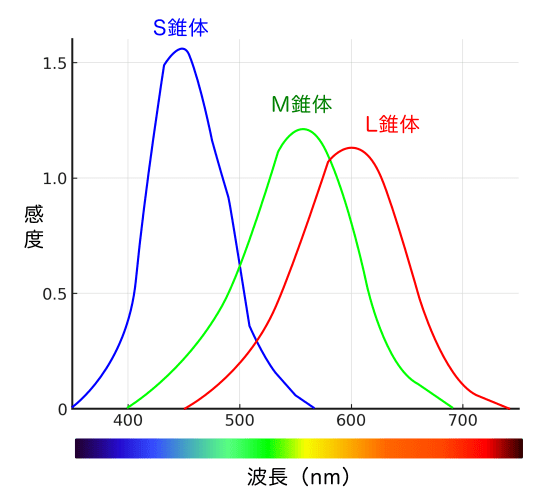

もう少し厳密に言えば、目の奥にある「網膜」の錐体細胞(色を感じる受容体)が最初の補正係です。

錐体細胞は3種類あって、目に入った光の波長によって感度が異なります。

そこから脳に送られる信号は単なる生データではなく、網膜は周囲の光の量や色の分布を解析しながら「本来の明るさ」や「おおよその色み」を補正して情報を送ります。この段階ですでに、「周囲との関係性に基づく調整」がおこなわれています。

次に、その情報を受け取った脳が、さらに高度な文脈判断を加えます。脳は「この色はどんな光の中で見ているのか」「周囲は何色か」「この状況ではどのような色に見えるのが自然か」といった条件を瞬時に計算し、「もっとも適切な色」として再構築します。

この過程で、色はしばしば「実際よりも周囲に近い方向」に補正され、"なじんで見える"という錯覚が生じます。

同化は、知覚の自動調整システムの結果

つまり、同化の正体は、私たちの身体に備わった「知覚の自動調整システム」の結果です。

色が細かく入り混じっている場合や、明るさ・彩度が似た色が隣接している場合などには互いの色が影響しあい、近づき、脳はそれらを「ひとつのまとまり」として処理します。そして、私たちはそれを“なじんだ色”として認識してしまいます。

対比は色同士が強調される現象ですが、知覚の自動調整の産物という点は同じです。

私たちが見ている色は“客観的な色”ではなく、環境との関係性のなかで再構築された色。つまり視界とは極めて主観的なもの。そもそも色とは何か?の記事でも触れたように、誰もあなたと同じように色を捉えることはできません。

そのため、上のサンプル画像から感じる同化の程度は、人によって異なります。

同化と中間混色(並置加法混色)は違うの?

少し話が逸れますが、色彩学において同化現象と近い話題として中間混色(並置加法混色)が挙げられます。

中間混色とは?

細かい点や線が近くにあると、目がそれらを“平均化”して一色として認識する現象。点描画や、小さな柄が集まった服が一色に見えるのはこのためです。並置加法混色とも言います。

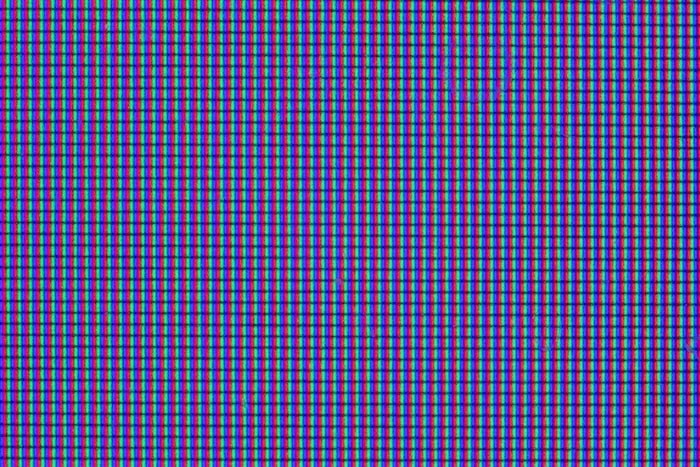

並置加法混色が生じている身近な例は、テレビやスマホのディスプレイの色。これらの画面は、小さなRGB(赤緑青)の点の発光の割合を変えて色を表現しています。

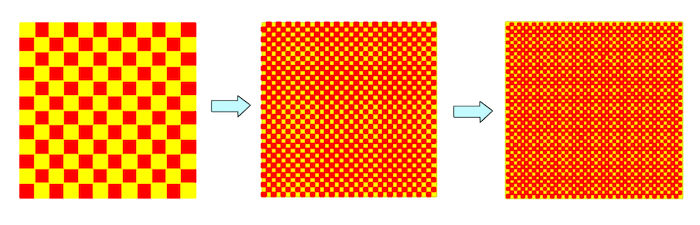

同化と並置加法混色の違いは、同化は並んだ色を別々に知覚できる(そのうえで両方が近づいて見える)のに対し、中間混色は並んだ色が混ざったあとの一色として知覚するところ。

この図は同化と並置加法混色の体感の違いを示しています。一番左のモザイクは赤と黄の四角形のサイズが大きくて別の色だと認識できますが、互いが近づいて同化を起こし、オレンジがかって見えています。ところが、この四角形が小さくなるほど赤と黄がもはや混ざってしまって、単色のオレンジに近づいていきます。

この画像では右の図でもまだ赤と黄を感じるかもしれませんが、さらに四角を小さくしたり遠く離れて見ると、完全に混ざってしまいます。

色の同化と対比の違いを整理しよう

前回の記事にてご紹介した、対比(コントラスト)についてもここで少し触れますね。

どちらも「隣り合う色によって見え方が変わる」という点では共通していますが、その方向性はまったく正反対です。

「差を広げる」対比と、「差を縮める」同化

まず最も大きな違いは、色が互いにどのような影響を与えるかという点です。

対比と同化の違い

色の対比:隣接する色の影響で、互いの違いがより強調されて見える。

色の同化:隣接する色の影響で、互いの違いがより小さくなって見える。

黒い背景に小さく白を置くと、白がなんとなく強調されたように感じます。これは「対比」です。一方で、白を細かくボーダーやストライプやドット状に配置すると今度は「同化」を起こしてグレーに見えます。

どちらも「同じ色が違って見える」現象ですが、対比は離れる方向に、同化は近づく方向に変化が生じています。

対比と同化がそれぞれ与える印象の違いは、対比は強調や差別化であるのに対し、同化は調和や一体感です。

対比と同化のつながり

対比と同化は、効果や印象が反対ではありますが、現象としては地続きのもの。つまり、組み合わせた色同士の面積が大きいと対比を起こしやすく、小さい色同士が集合すると同化にシフトしていきます。そして、最終的には混ざりあった混色状態となっていきます。

使い分けで印象を自在にコントロールする

「対比」と「同化」は、どちらが優れているというものではありません。目的によって使い分けることで、両方の効果を活用できます。

対比は色の強調で、視認性や誘目性のアップに貢献します。よって、注目を集めたいもの、たとえば広告や看板などに適しています。

一方の同化は調和と一体感、なぜじませる方向への貢献のため、単色では表現できない視覚的な演出と動きには最適です。結果的に目を引くことになりますが、対比ほど直接的ではありません。

ファッションやインテリアにおいては、生地に同化を起こす柄や配色を用いることで、独特の柔らかい雰囲気を醸し出すことができるでしょう。

また、みかんネットの事例のように、同じ色の網掛けのラッピングを用いれば、魅力の訴求にも活用できます。

まとめ|色の同化を知れば、世界の色がもっと面白くなる

私たちが「色」として見ているものは、単に物体の表面が反射した光ではありません。周囲の色・光・質感・環境との関係の中で、目と脳が絶えず情報を補正し、再構築している結果です。そのことを最もわかりやすく教えてくれるのが、まさに「色の同化」という現象です。

同じ色でも、組み合わせる色によって印象が驚くほど変わります。

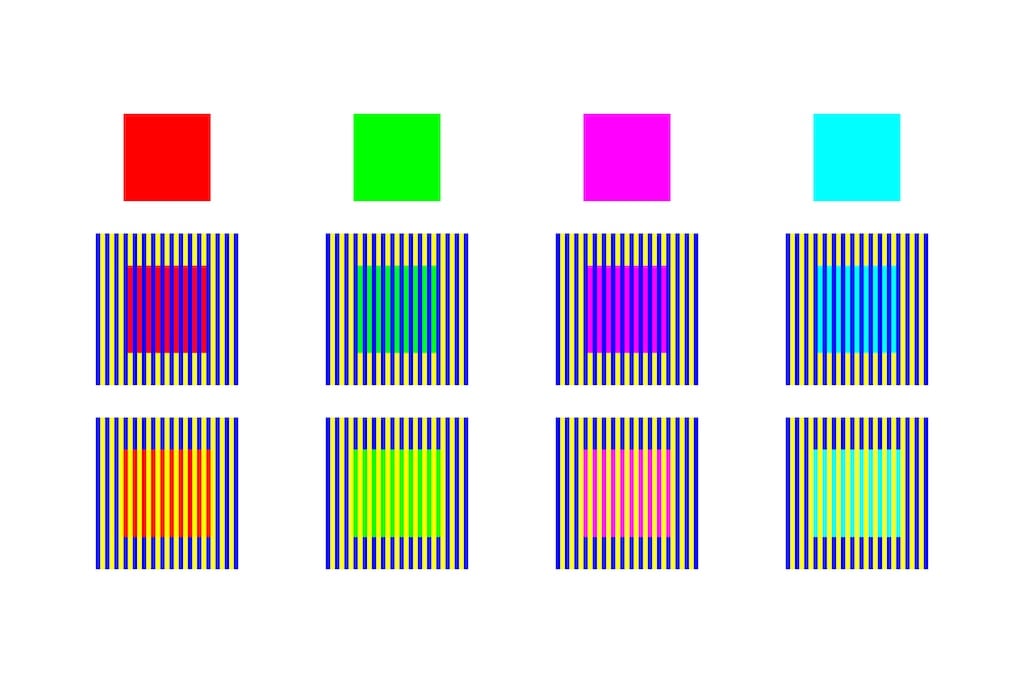

最後にもう一度、わかりやすい色の同化のサンプルを。上の4つの四角形と、それぞれの下に並んだ2つずつは、まったく同じ色です。違いはストライプの色だけ。(上段は青のストライプ、下段は黄色のストライプ)

え、同じ色なの!?と疑ってしまうほどの差が生じていますよね。

同化は私たちの身体側の色覚・色への解釈によって生じていますから、逃れることはできません(笑)むしろ逃れる必要もなく、同化の錯覚を体感できるのは身体に備わった高度な知覚の自動調整システムのおかげ。

明度の同化、色相の同化、彩度の同化の3種は資格試験でも登場する要素なので、学習の参考になれば幸いです。

日常における同化の事例は、特にわかりやすいものをピックアップしました。もう少し解釈を広げると、ファッションやインテリアのトータルコーディネートで色が同化を起こして見え方が変わっていることもあり、実はそこらじゅうに同化現象はみられます。

広告・宣伝・マーケティング・コミュニケーション全般においては、色の対比の知識の方が参考になると思います。一方、調和感や一体感、落ち着きなどの心理効果は同化のはたらきが一役買いますから、そうした作用を求める環境作りのヒントにはなりそうです。

こうした知識を踏まえて日常の風景を観察してみると、これまで見過ごしていた“色の関係”が見えてきます。なぜカフェの空間が心地よく感じるのか。なぜある服が自然に肌になじんで見えるのか。なぜ絵画が奥行きを感じさせるのか――その背後には、同化の静かな力が働いています。

ぜひ、日常のなかで色同士が引き寄せ合っている姿を探してみてください。

(対比の説明はこちら)