原色(げんしょく)という言葉を聞いたことがありますか?

原色とは、ほかの色を混ぜても作れない色のこと。そして、原色同士を混ぜることで、ほかのあらゆる色をつくりだせる、もととなる色を指します。

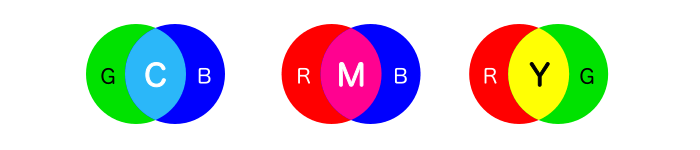

原色には2種類の概念があり、赤・緑・青を「色光の三原色」といい、赤(マゼンタ)・青(シアン)・黄(イエロー)を「色材の三原色」といいます。

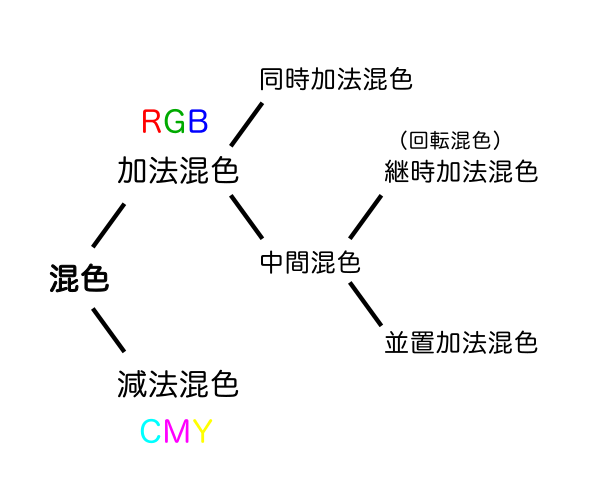

このページでは、2つの原色の違い、色光と色材って何?混ぜたら何色になるの?といった内容をご説明します。色を混ぜること(混色)にも「加法混色」「減法混色」の2種類があり、それぞれ違った特徴があります。その詳細もご覧ください。

原色と混色の知識は日常でも役立ちます。色とは関係がなさそうな分野で働く方々も「そうだったのか!」と発見があるかもしれませんので、ぜひ最後までお付き合いください。

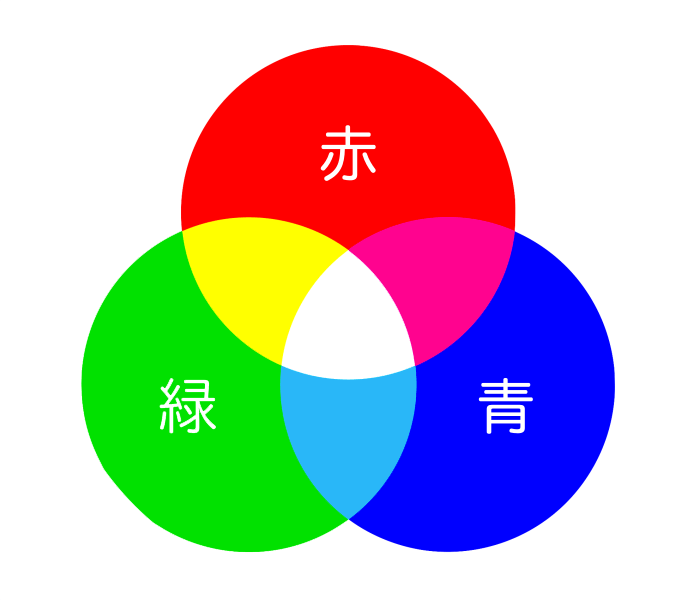

色光の三原色

「色光の三原色」は赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)、一般的に"RGB(アール・ジー・ビー)"と略称される三色です。色光とは、色のついた光(ある色にみえる光)のこと。「光の三原色」ともいいます。

17世紀、ニュートンが太陽光の分光実験を行い「太陽の白い光は、すべての色の源だ。この白い光は、それ以上わけることのできない七つの色が混ざったものだ」と、赤、オレンジ、黄、緑、青、インディゴ、バイオレットの7色が基本になると説きました。

その後1792年にドイツの物理学者クリスティアン・エルンスト・ヴンシュが、光は赤、緑、青で、すべての色を作ることができると主張します。

その約10年後の1801年、イギリスの物理学者トマス・ヤングが、人間の目のなかには赤、緑、青に反応する光受容体があると提唱。そうして、光の三原色への理解が進み、今日の色覚説につながっていきます。

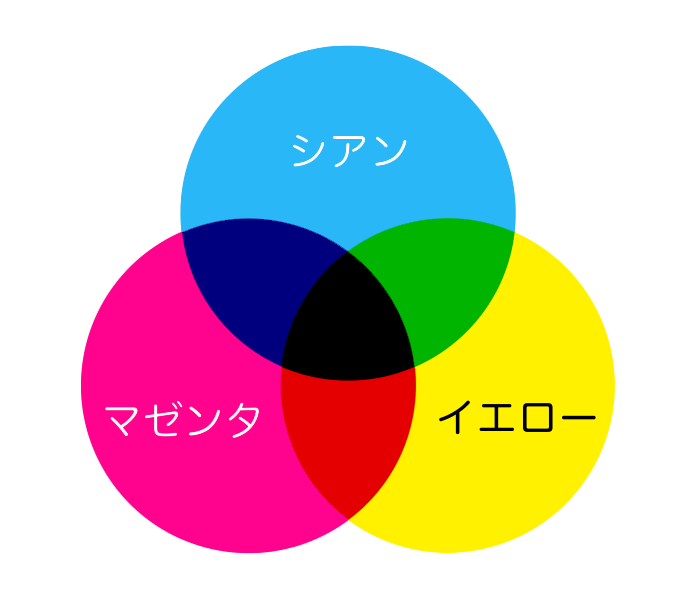

色材の三原色

一方、「色材の三原色」は、青・赤・黄、厳密にはシアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)の三色で、CMY(シー・エム・ワイ)と略します。シアンは青緑、マゼンタは赤紫に近い色をしています。

色材とは塗料や絵の具のような顔料を指し、単に「色の三原色」ともいいます。

色材の三原色は、目の赤、緑、青の光受容体が発見されるよりもまえに提唱されました。1720年頃に、カラー印刷を発明したジェイコブ・クリストフ・ル・ブロン(1667-1741)が、「赤、黄、青の3つの色を混ぜたら、どんな色でも表現できる」と証明しています。

混色とは?

混色とは、文字どおり色を混ぜること。言葉としては単純ですね。

しかし、色光の三原色はRGB。色材の三原色はCMY。どちらも「混ぜたら何色でも作れる」としますが、もとの色が違うのにどうしてでしょう?

その理由は、色光と色材が違う原理で混色されるから。色光は「加法混色」、色材は「減法混色」という仕組みで色が混ざります。

加法混色

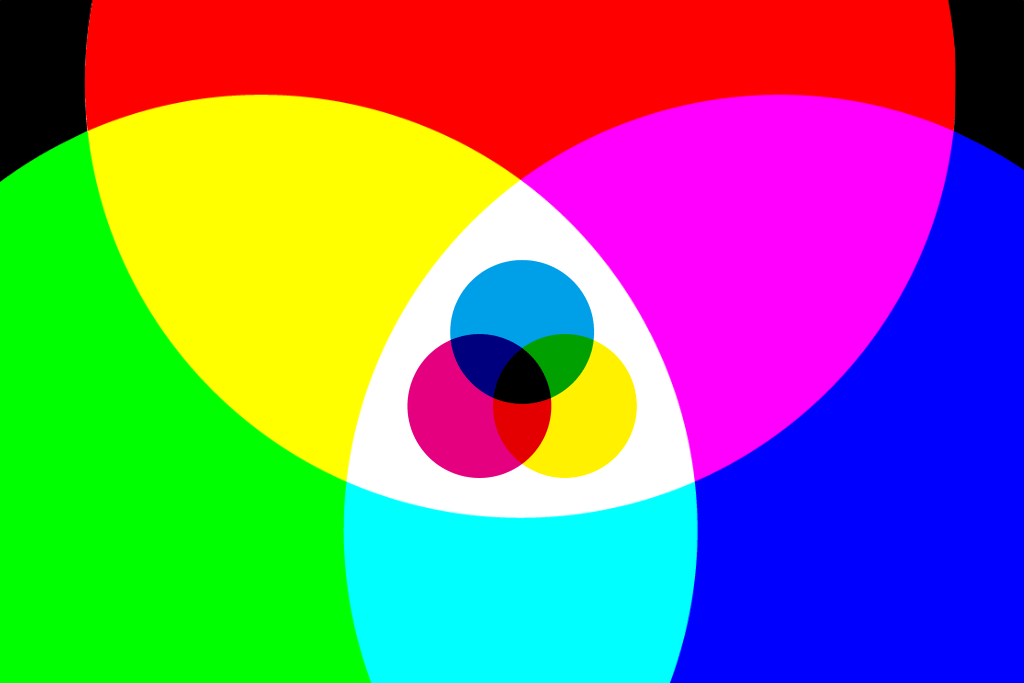

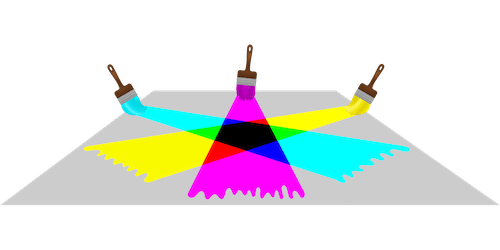

色光の混色は、光の足し算です。光を足していくことで、混ぜた部分がもとの光よりも明るくなります。光を加えていくことから、色光の混色は加法混色(かほうこんしょく)といいます。

加法混色による色の組み合わせ

色光の三原色である赤緑青(RGB)のうち、緑(G)と青(B)を混ぜるとシアン(C)が生じます。赤(R)と青(B)を混ぜるとマゼンタ(M)となります。そして、赤(R)と緑(G)の組み合わせから黄色(Y)の色が生まれ、RGBを全部足すと白(White)となります。

色光3原色を混ぜると

R+G = Y

R+B = M

B+G = C

R+G+B = W

このRGBそれぞれの配合比率を変えることで、オレンジや紫など、中間のさまざまな色も作り出すことができます。

なぜ色光の3原色が赤緑青(RGB)なの?

RGBがなぜ原色なのか?は、人間の身体に理由があります。

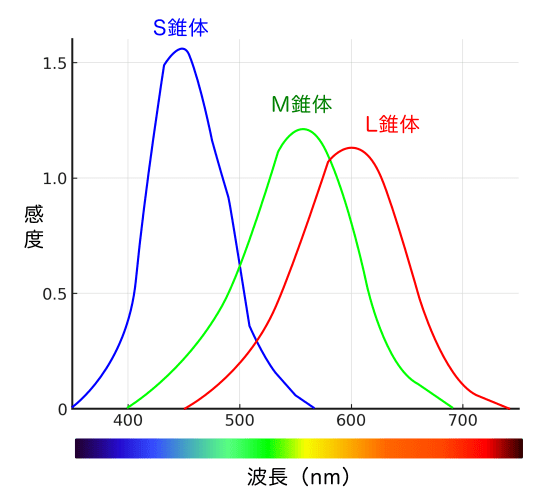

私たちの目のなかにある「色を感じる細胞」が赤(を感じる波長の光)に強く反応するもの、緑の波長域に強く反応するもの、青に感度が高いものの、3種類存在しているからです。

つまり、RGBが原色なのは、私たち人間の目の都合。

この図は、3種類の視細胞の感度を示したもの。

大前提の話、私たちが色と呼んでいる現象は、目から入ってきた光を脳が解析した結果として生じる感覚です。

光は波の性質をもっていて、その波の長さ(波長)ごとに知覚できる色が異なります。光自体は無色なのですが、身体のはたらきによって、赤、青、緑、黄、ピンク、紫など、あらゆる色が脳内に生じます。

ようするに、色の違いは、目の細胞を通じて脳に送られる信号の割合や強度の差、と言えます(この詳細は、色を感じる仕組みをご覧ください)

身の回りのあらゆるモノや現象をみると、その対象そのものにペタッと色がついているように感じますよね。りんごが赤いのはりんご自体が赤いのだと。昼の空が青いのは空全体が青だから、と。

ですが、すべての色は、光(の特定の波長帯)が目に飛び込んできた結果の産物。

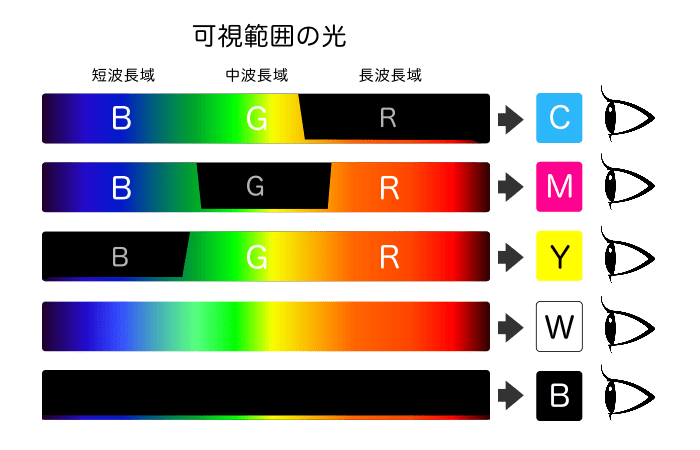

色光を足していくほど白に近づいていく理由は、私たちの目が認識できる範囲(可視範囲)の光のすべての波長が混ざった状態で強く目に入ったときに、白くみえるからです(太陽光が白っぽいのは、まさに全波長が混ざった状態)

光線と加法混色の原理

表現を変えると、加法混色とは私たちの目と脳がもたらす知覚側の産物。そのことを、別の図を使ってご説明しますね。

光の各波長と加法混色の原理を図に示すと、以下のような関係となります。

短い波長(青に見える)と中ぐらいの波長(緑に見える)の光が同程度の量で混ざって目に届くと、シアン(水色)に感じる。

短波長と長波長(赤に見える)が混ざるとマゼンタ(赤紫)に、中波長と長波長ならイエロー(黄色)という具合です。

全部混ざれば白、全波長の光が目に届かなければ黒。そう、身の回りで白いものは、光をまんべんなく跳ね返しているから白なのです。反対に黒いものや暗い状態とは、その対象物から光が目に届いていない、とも言い換えることができます。

加法混色の種類と実用例

加法混色にはいくつかの形式・種類があります。

・同時加法混色

・継時加法混色

・並置加法混色

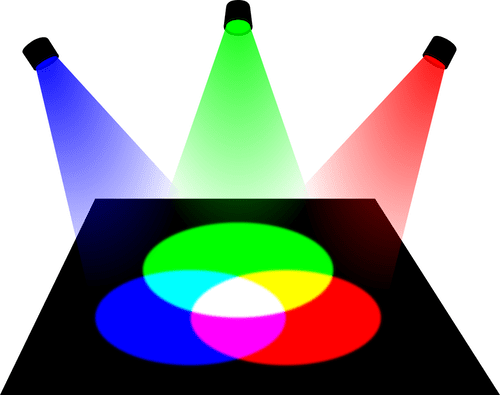

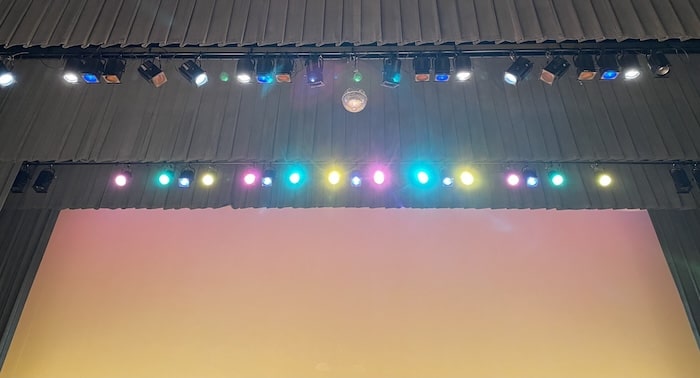

同時加法混色は、色光をいっぺんに混ぜて別の色を作ること。

たとえば、色フィルターをつけたライトの光を混ぜたり、発色の異なるダイオードを同時に発光・照射した混色などが同時加法混色です。

継時加法混色は、継時(けいじ)という表現から、時間をともなう混色です。パッパッパッと、ごく短時間で色を交互に見続けると、目がその各色を見分けることができなくなって、脳側で混ざった状態として知覚します。

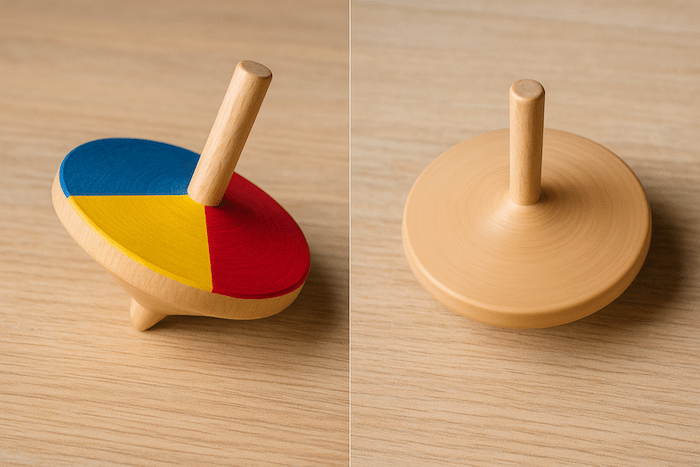

たとえば、色をつけたコマを回すと、混色された色味に感じられます。これを回転混色といい、継時加法混色の一種です。

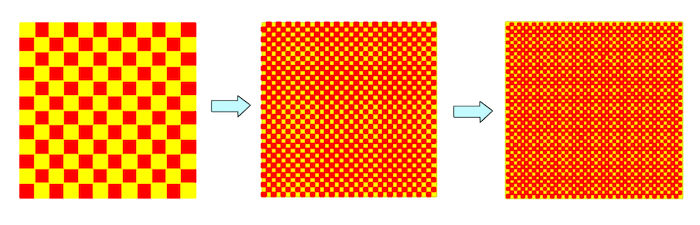

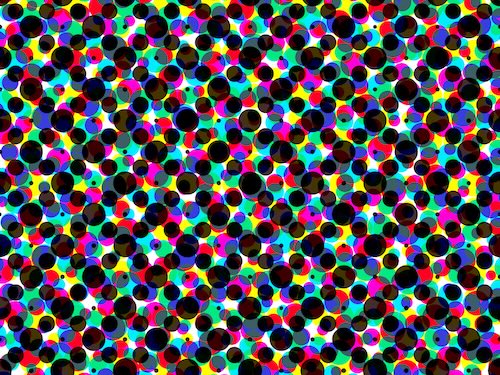

並置加法混色は、色のついた小さな点を高密度で並べた際に生じる混色です。その並べられた色を離れた距離からみると、小さな点それぞれを個別の色として感じられず、目のなかで混ざった色彩として知覚します。

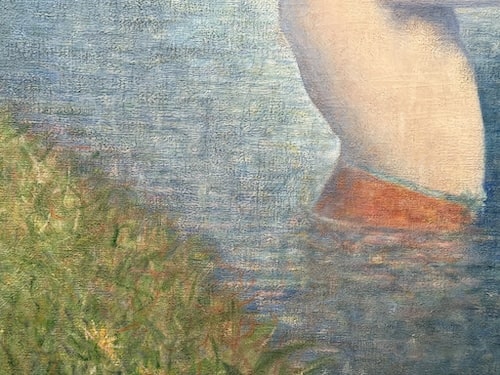

並置加法混色は、違う色の経糸と緯糸を編んだ服の生地や、点描画などの絵画でみられます。この写真は、イギリスのナショナル・ギャラリーに展示してある、点描画で有名なジョルジュ・スーラによる「アニエールの水浴」という作品です。(現地で撮影)

遠くから見ると独特の淡い色味を感じられますが、近づいて見ると、さまざまな色をキャンバスに乗せた集合であることがわかります。

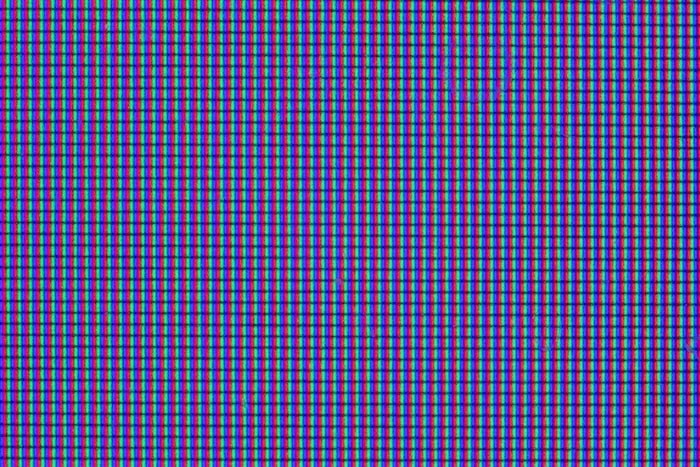

また、古いテレビのブラウン管、最近のスマホやPCディスプレイなどで用いられる液晶や有機ELも、並置加法混色の原理によって色を表現しています。

これらの画面はRGBのごく小さな画素を並べた構造をしていて、その発光や光の遮蔽などによって、目に届く光をコントロールしています。

(継時加法混色と並置加法混色は、中間混色ともいいます)

減法混色

どうでしょうか?加法混色の仕組みはイメージできましたか?

次は、もう一つの混色、減法混色についてご説明します。

混ぜたあとにできる色が、もとの色よりも明るくなる加法混色に対し、もとの色よりも暗くなる混色を減法混色(げんぽうこんしょく)といいます。

混ぜれば混ぜるほど、光が減っていくから減法です。

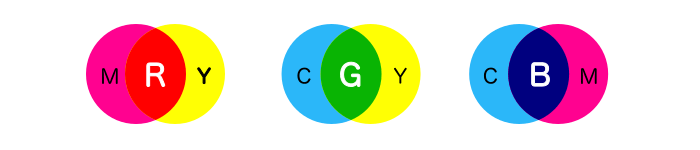

減法混色による色の組み合わせ

色材の3原色のシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)のうち、マゼンタとイエローを混ぜると赤ができます。シアンとイエローを混ぜると緑に、そしてシアンとマゼンタを混ぜると青ができます。C、M、Yを全部混ぜると、黒に近い暗い色となります。

減法混色でできる色

M+Y = R

C+Y = G

C+M = B

C+M+Y = Bk

お気づきかと思いますが、色材の3原色による減法混色でできる色は、色光の原色であるRGBです。ただし、色味そのものが同じということではありません。M+YでできるRは暗い赤、C+YもC+Mも暗い緑と青です。このそれぞれの配合比率を変えることで、茶色や濃紺など、さまざまな色を表現できます。

なぜ絵の具は混ぜるほど暗くなるのか?

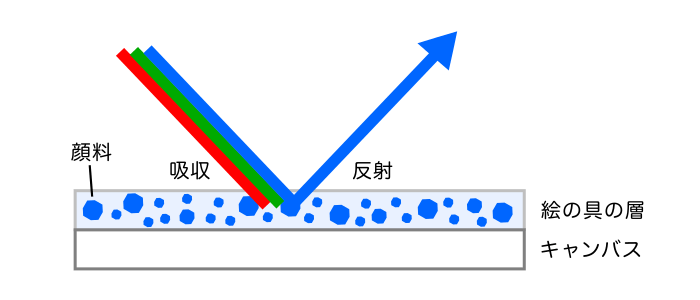

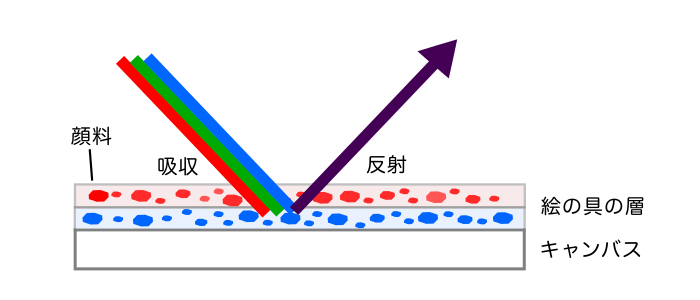

絵の具や塗料は、混ぜれば混ぜるほど暗くくすんだ色になって、最終的に黒に近づいていきます。まさしくこれが減法混色。

なぜそうなるのかというと、絵の具は混ぜるほど光の吸収率が高まるため。

絵の具は、色のついた小さな粒子(顔料)が、メディウム(展色材)という粘り気のある液体に混ざった状態のものです。

加法混色の説明でご紹介したように、色とは、目に入ってくる光を脳が解析したもの。

絵の具を混ぜ合わせることで、絵の具のなかの顔料の粒子が光を吸収する量が増え、跳ね返ってくる光量が減ります。目に入る光が減衰していく方向に変化するということは、その対象が暗くみえていく(黒に近づく)ということ。

混ぜる絵の具によって反射光の波長帯と強度が変わり、それが塗面の色の違いとして見えることになります。

減法混色は光の引き算

ようするに、減法混色は光の引き算。

減法混色の身近な例としては、絵の具を用いた絵画や、一般的なカラー印刷の印刷物が当てはまります。カラー印刷は、色材の3原色であるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)と黒(BK、Kと表記)、CMYKの4色による網点(あみてん)と呼ばれる点を、印刷面に重ね刷りすることによって、色を再現します。

余談ですが、黒がBlackのBKでなくKなのは、文字や輪郭線を描画する際に用いる版を「Key Plate」と呼んだことから、その略称のKとなっています。

このCMYKの割合によって色を再現します。インクを重ねていくほど目に届く光が減っていくため、色光のような明るい色とはなりません。(最近は各種塗料の開発によって徐々に表現できる色の幅が増しています)

ただ、小さな点を並べていくと、目に入ってくる段階で混ざって中間の色にみえる、つまり並置加法混色が同時に生じます。個々の点は減法混色の原理で発色しているものの、私たちの知覚側で加法混色を起こすこともあります。

先ほどご紹介したジョルジュ・スーラの点描画がまさにその例。絵の具は減法混色の仕組みですが、離れてみたときに身体側で加法混色の仕組みがはたらきます。そして、この現象は点描画に限らず、身のまわりの一般的な印刷物でも起きています。

まとめ

最後に、改めて混色の類型をまとめますね。

三原色という言葉は、学生時代に美術の授業で聞いたきりだし、加法混色や減法混色なんて、耳にしたことがないという人も多いと思います。色彩の専門学科を受けない限り、これらの言葉を日常で使うことはほぼないでしょう。

ところが、私たちは暮らしのなかで、原色と混色の原理を大いに活用していますし、混色現象は当たり前のように目にしています。

いまこの記事を読んでいるスマホやパソコンの画面は、加法混色で発色しています。壁のポスターや紙の広告は減法混色の原理による印刷物です。

近くで見たら赤と黄色だけれど、遠くから見たらオレンジ色に感じる。これは、色を別々に認知できない距離まで離れることによって、並置加法混色が生じています。回転混色の影響を受ける状況は少ないかもしれませんが、並置加法混色は日常にみられます。

色の光は、足せば足すほど明るく白に近づいていく。絵の具やインクなどの色材で何かに着彩する際は、塗れば塗るほど暗く黒に近づいていく。加法混色と減法混色が真反対の原理なのは、人が色を感じる仕組みに関係しています。それらは下記にて詳しく説明しているので、あわせてご覧になってみてください。