こんにちは、ノアヲです。

世界各地の街の様子を色の観点からお届けするコラム【世界の色】、Vol.2はロンドンの色彩についてお届けします。これまでに何度も足を運んでいる、個人的に大好きな街です。

ロンドンってどんなところ?

イギリスの首都ロンドン(London)は、世界有数の大都市です。一般的にロンドンと呼ぶのは中心街のグレーター・ロンドン(Greater London)を指し、人口はおよそ1000万人ほど。中心部は見所がコンパクトにまとまっていて、徒歩・地下鉄・バスで簡単に観光地をまわることができます。

歴史が街並みに息づく都市

(ビッグベン)

ロンドンの起源は、いまから約2000年前、紀元1世紀にローマ人が築いた「ロンディニウム」にまでさかのぼると言われています。以降、王政や産業革命、そして世界大戦を経て、常にヨーロッパ史の中心に位置してきました。

街を歩けば、ロンドン塔やウェストミンスター寺院といった世界遺産が中世の威厳を語ります。テムズ川に架かるタワーブリッジやビッグベンの鐘は、国の象徴として多くの人々に親しまれています。

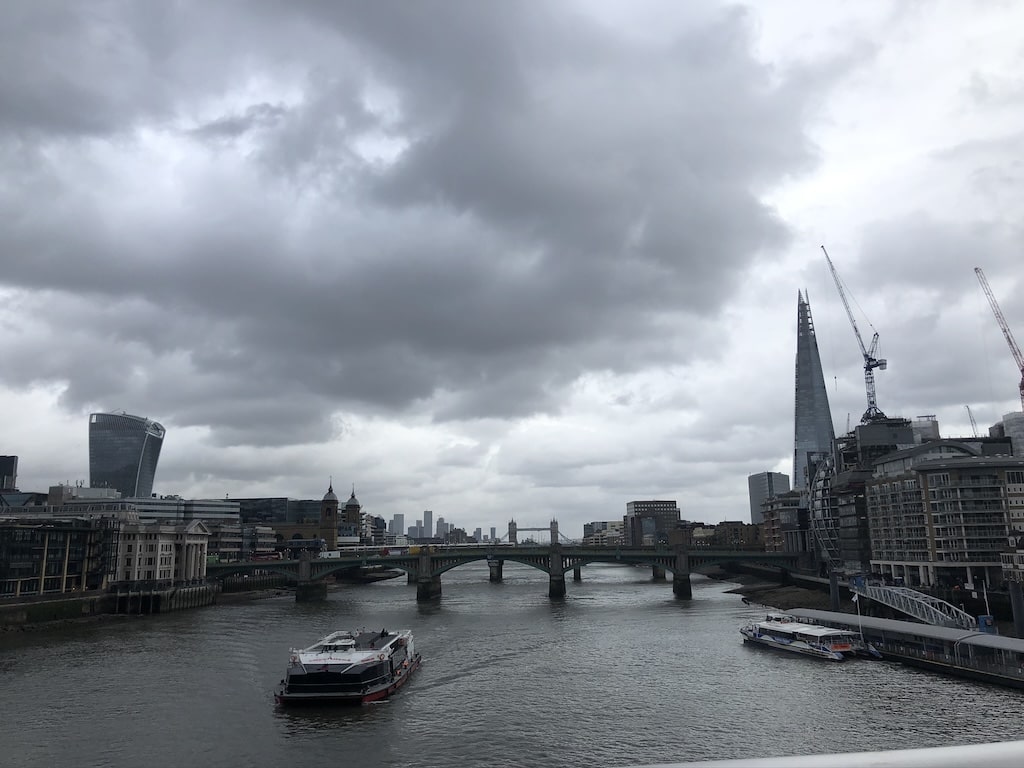

(ロンドン中心街)

石畳の道、豪華な装飾を施された石造りの建築は、伝統的に素朴な木造建築が主流だった日本人にとって異国情緒たっぷり。

(テムズ川からの眺め)

そんな歴史が刻まれた建造物と最新のガラス張りのオフィスビルやマンション群が、独特の景観を作ります。

多文化の交差点

(ブリックレーンの街並)

ロンドンは“人種のるつぼ”と呼ばれるほど、移民が多い都市です。インド系、カリブ系、アフリカ系、中国系など、多様な背景をもつ人々が共に暮らし、それぞれの文化を街に色濃く反映させています。日本大使館によると、在英邦人は約3万人。(イギリス全体では6万人ほど)

(ブリックレーンのストリートアート)

観光客も多いので、行き交う人々の雰囲気は本当に多種多様。街もその多様性を反映し、ブリックレーンというストリートアートやマーケットが多い地域ではインド系の方々やお店が多く、ロンドンのど真ん中にあるチャイナタウンでは赤い提灯が夜空を彩ります。

(レスタースクエアの中華街)

多文化社会のなかで育まれた音楽やファッション、食文化は、ロンドンを世界で最も刺激的な都市のひとつに押し上げています。ストリートに立ち並ぶ店構えがオシャレだし、眺めながら散歩するだけでも十分に楽しい。

自然と人工の調和

(街のあちこちにある公園)

そんな大都市でありながら、ロンドンは自然が多いことも大きな特徴です。

(リスもいるよ)

街の真ん中にはセント・ジェームズ・パークやハイド・パークなど大きな公園があり、オフィス街からランチを持って集まる人々が憩い、休日は草のうえに寝そべって日光浴を楽しんでいます。

ロンドンの色彩

そんなロンドンの街について、視界に飛び込む色・配色をいくつかピックアップしてみました。

ダブルデッカーの赤と自然の緑の見事な対比

ロンドンの、もっとも印象的な色は赤。街中を走り回る2階建バス「ダブルデッカー」の鮮やかな赤色が、赤褐色のレンガや白い石造りの街並みを背景にして、特に映えます。

さらに、昔ながらの赤い電話ボックスも、ロンドンらしさを感じる街の特徴的なアクセントとなっています。

夏は、バスが緑の街路樹や公園のそばを通るときに補色対比が強調されて、コントラストが一層美しいです。

ちなみに、なぜロンドンのダブルデッカーバスが赤色なのか?というと、その理由となる物語の最初は1900年代前半にさかのぼります。当時は、人を運ぶサービスとして、馬車から自動車に切り替わりはじめた頃です。

1908年、ロンドン・ジェネラル・オムニバス・カンパニー(LGOC)という企業が、当時乱立していたバスサービス会社を買収し、ロンドンのバス運行を独占しました。その買収先の一つが、「ヴァンガード」と名乗る車体に赤い塗装を用いていました。LGOCは、自社の作った「ジェネラル」という車体をヴァンガードように赤で塗ります。

それ以来、ロンドンのバス = 赤が定着。1933年にロンドン交通局ができたあとも、車体カラーに赤が引き続き採用され、今日に至ります。

夜でも赤が良い差し色になっています。

紫への畏敬は古代からの名残り?

ロンドンでは「紫」もよく目にします。

お菓子のパッケージや、ボランティアスタッフが街の掃除で集めたゴミを捨てる袋も紫色。

日本では「和風・古風」を表現したもの、特に「雅」や「高級感」を表現したり、葬儀の場では用いられるものの、日常の広告宣伝媒体で使われるのは稀です。この使用頻度の違いから、紫もロンドンの色として記憶に残っています。(個人的に)

その理由について、古い紫の象徴性の名残か?と考えてみました。

紫は、古代のギリシャやエジプト、ローマにおいて高貴・高級な色として扱われてきた歴史を持っています。

理由は単純で、作るのが大変だったから。

当時、フェニキア(現在のレバノン、シリアあたり)の地中海沿岸でとれるアクキガイ(ホネ貝)という巻貝の分泌液から作られた、「貝紫」という染料がありました。この染料1gを得るのに貝が数千〜万単位で必要とされ、悪臭と闘いながら煮詰めたり手作業で染めたりと、大変な作業工程だったそう。

しかし、得られる紫が鮮やかで美しいことから、王族や貴族のみが使用を許された"禁色"として珍重されました。この貝紫をプルプラといい、それがパープルの語源と言われています。また、フェニキアのティルスが産地だったことからティリアンパープル、古代紫、帝王紫とも呼ばれます。

(貝紫作りのイメージ)

貝の種類や色素抽出のプロセスによって赤紫から青紫まで色幅があったそうですが、いずれにせよ大変な手間暇をかけた発色の生地であることから、権威と結びついたのでしょう。

やがて、Purpleという言葉自体が紫色を示すとともに、王や権力者そのものを指すようにもなりました。英語でBorn in the purpleは「王家に生まれた」という意味を持ちますし、Purple Prose(紫色の散文)は、装飾過剰、飾り立て過ぎた文章や表現をあらわします。(欧州に限らず、かつて中国や日本でも紫は権力者や地位の高い人々のみ使用できる色でした)

人工的に顔料や染料が作られるようになった現代において、紫=権威というイメージはかなり薄くなってきましたが、なんとなく特別感は残っています。

日本の街なかではこれほど紫が登場しないので新鮮です。

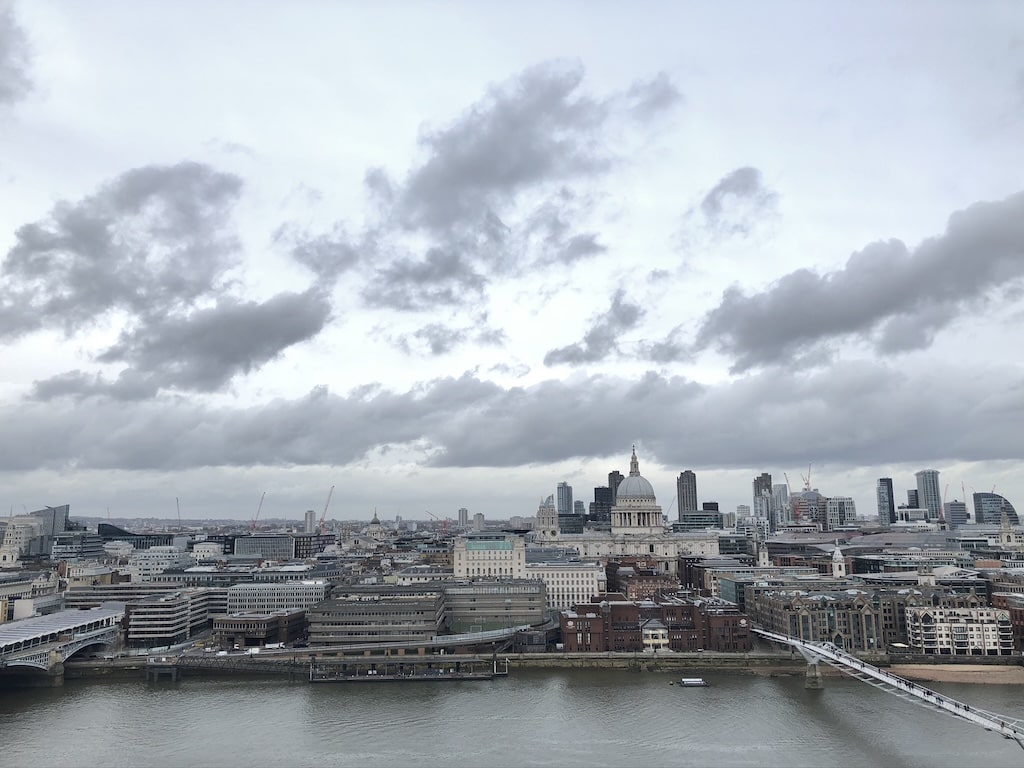

灰色の空、冬の曇天と夏の花飾りの軒先

ロンドンの色は?と聞かれたら、渡航経験者や現地在住者は「灰色の空」をイメージする方も多いと思います。

ロンドンの天気は移り変わりが早く、朝は快晴でも気がつけば一面雲で覆われいるような日も珍しくありません。

気象情報によると、年間の3分の2が曇りの日。

特に10月から4月までが多く、12月は72%が雲に覆われているという統計も。冬は寒さもあって、曇り空が街に陰鬱な印象を与えます。また、空に限らず街が霧がかって、ぼんやりと見えるときもあります。

これらの特徴的な天候は、気象学では高気圧性グルーム(高気圧性暗黒)と呼ばれる現象が原因だそうです。風が弱くて空気が流れず、雲が空の低い場所で分厚く成長して日差しを遮り、地表付近に水滴(水蒸気)が閉じ込められることで霧が発生しやすくなります。

この感じも旅人にとっては異国情緒の一端と言えなくもないですが、毎日だと確かに気持ちが沈んでしまうかもしれませんね。

そんなどんよりした灰色の日が多いからこそ、反対に晴天の心地よさ、文字どおりの晴々した気持ちはロンドナーにとって特別なのでしょう。

(これでもか!と花を飾った老舗パブ)

快晴のなか、パブの軒先でビールを飲む人々の笑顔は眩しい。また、夏場は晴れの日が比較的に多いことに加えて、街灯や店の軒先に飾られた花が生き生きと色彩を放ち、とにかく美しいのも印象的です。

花に誘われてパブで一杯ぜひ。

イギリスの食事は本当にまずい?その理由を色で考えると

さて、そんなパブにちなんで次は食事の話題に進みます。

なんとなく「イギリスは食事がまずい」というイメージがあったり、そういった意見を聞いたことがありませんか?同じヨーロッパで、フランス料理、イタリア料理、スペイン料理はあっても「イギリス料理」や「イングランド飯」という言葉はあまり耳にしませんよね。

この理由のひとつとして言われているのは、イギリスの冷涼な気候の影響です。曇り空が多いため作物が育ちにくく、食事のバリエーションが限られます。

また宗教上の理由として、質素な食事が美徳と考えられているという説や、完全なる階級社会のなか、労働者たちは食事に気をつかうほど豊かではなかった、など諸説あります。

飛躍した考えでは、かつて大英帝国が海外進出を推し進めていたとき、現地の食文化にあわせるために、あえて自分たちの"食へのこだわり"を作らなかったのだとか。

個人的に、イギリスの食事がまずいとするネガティブな印象には、色も関与しているのではないか?と思います。

たとえばパブ飯の代表であるフィッシュ&チップスは、だいたいどの店もどーんと大きい魚のフライがあって、隣にポテトがどっさり。たまに添え物の豆やピクルスの緑、ケチャップの赤はあっても、なんか味気ない。

イギリスの伝統料理の一つに、休日である日曜日にいただく「サンデーロースト」という料理があります。これは、ローストしたお肉や野菜、ヨークシャープディング(シュークリームの皮、パイ生地のような小麦の料理)が一緒に盛り付けられたプレートで、濃い赤褐色のグレイビーソースが敷いてあります。

この料理には緑や黄色など野菜の色彩があるものの、どの店も盛り付けがワイルド。

ビールもウイスキーも褐色、チップスもきつね色。ロースト料理も茶色メイン。これらは特に色味が少ない食事ではありますが、そのほかの料理も配色に対するこだわりは総じて軽めです。それが"イギリス流"なのかもしれません。

ちなみに、現地に20年以上住む友人曰く、食への意識はずいぶんと変わってきたのだとか。既述のとおりロンドンは多文化の街のため、探せばどんなジャンルの料理も見つかります。舌にあうかどうかは好み次第ですが、イメージほど全部「まずい」こともありません。おいしい店はおいしい。

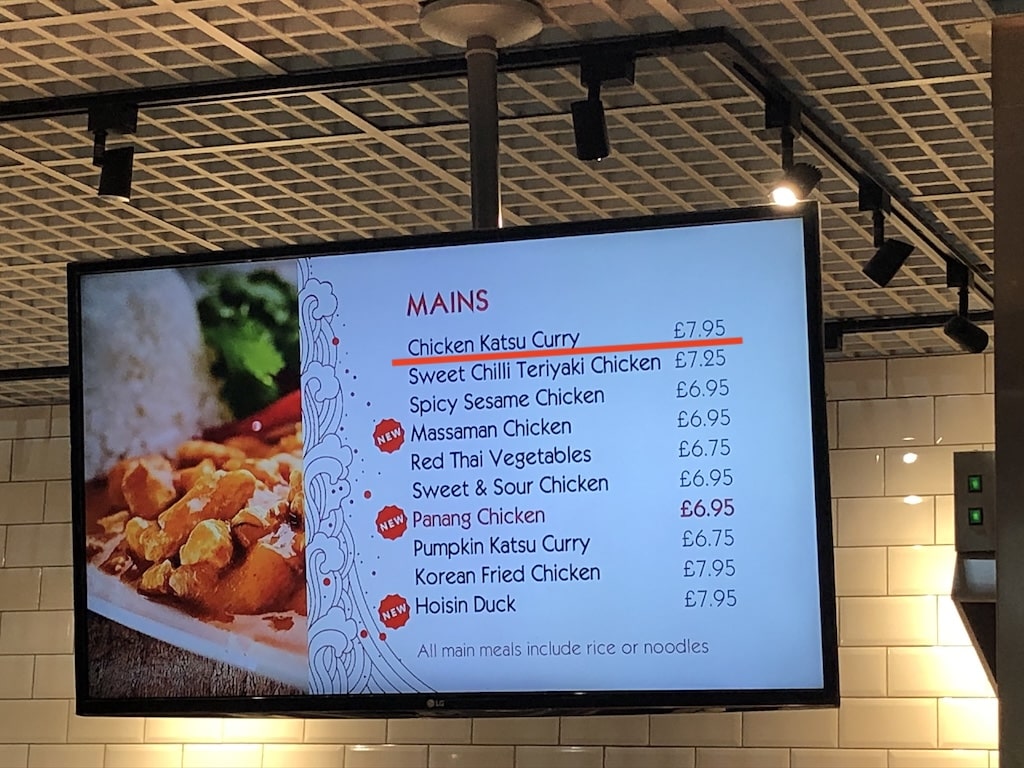

あと余談ですが、ロンドンでは日本のようなカツカレー(チキンカツカレー)が国民食レベルで普及しています。

1990年代に「Wagamama」というレストランが提供したことがきっかけで流行りはじめたそうで、いまではファストフードのような扱い。イスラム系の人々が豚を食べられないため、カツといえば一般的にはチキンカツ。

店によっては、日本人がイメージするカツカレーとはまるで異なるフュージョン系の料理が出てきて面食らうこともありますが、基本的にはライスカレーにチキンカツが乗ったスタイル。画像のようにカップに入れて提供する店もあり。これもイギリス流。

色は味(味覚)に影響を及ぼします。配色へのこだわりが進むと、イギリス飯の印象が今より少し改善される…かもしれませんね。

イギリス・ロンドンの色彩まとめ

私は文化研究と現地に住む友人に会うため、ロンドンには夏も冬もよく訪問します。今回は、そのなかで特に印象に残っている街の色をピックアップしてお届けしました。

ロンドンは多民族・多文化を受け入れながら発展してきた街。現地で住む人々にはそれが当たり前で、受け入れる(受け入れないとやっていけない)という感覚ですから、よい意味で他者に無関心です。他人にあわせるよりも個性を尊重しながら良い距離感で共生を図るような、まさにグローバリズムを体現した社会。その考えの弊害が出て混沌としてきている点も否めませんが、決してドライなのではなく困っている人を助けあう意識も高いように思います。

観光客も世界中から押し寄せますから、あらゆる感性が集まっている感じがします。その様相が特に道ゆく人々のファッションに現れていて、着こなしや色遣いがユニーク。ぼーっと眺めているだけでも楽しめます。

そんな多彩な人々が行き交う街は、白い石壁やレンガの褐色を基調とし、バスや電話ボックスの赤と街路樹の緑がアクセントとなっています。残念ながら、多くの日は曇りで色がくすんで見えてしまうのですが…。

イギリスの国旗「ユニオンジャック」に使用される赤と紺の配色も、地下鉄のマークや街の看板などによく用いられていて目をひきます。バッキンガム宮殿の衛兵が夏に着用している制服や、黒塗りの建物や鉄柵もロンドンの象徴的な色使い一つと言えるでしょう。

今後ロンドンへの渡航予定がありましたら、色の視点からも街をお楽しみください!