身の回りのものからは、たいてい色を感じられますよね。赤、青、黄、緑、黒、白、ピンク、茶色、そのほか。また、透明なものの奥には、むこう側の景色がみえています。

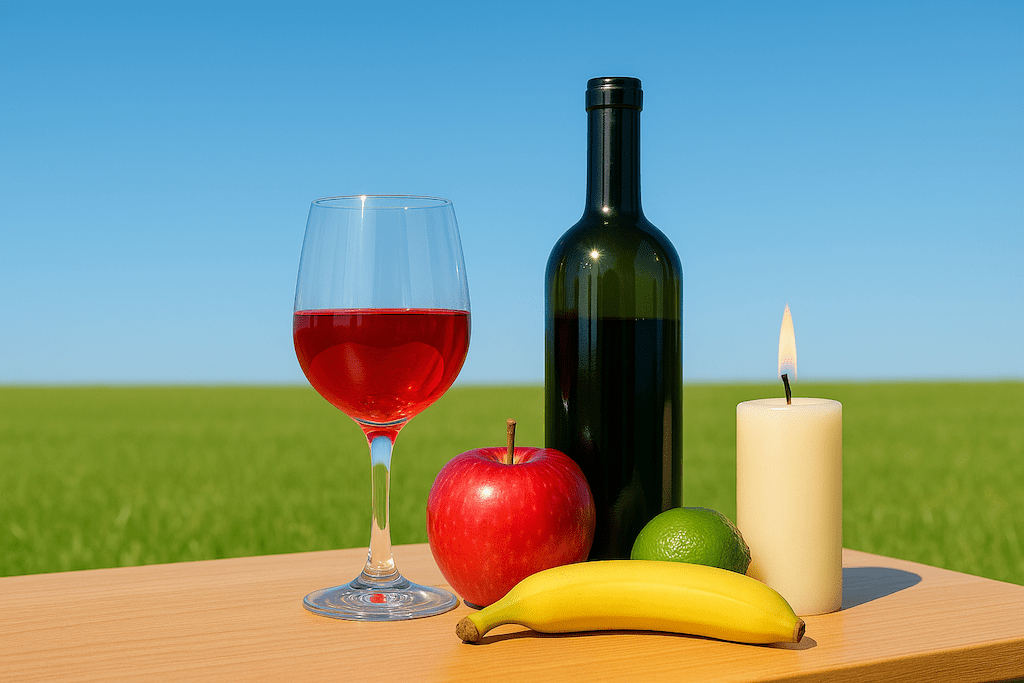

でも、どうでしょう?「りんごの赤」と「空の青」をイメージしたら、色の違いは「赤と青」ですが、雰囲気や質感はかなり異なりませんか。「ロウソクの火のゆらめくオレンジ色」も、「バナナの黄色」とは、単なる色違い以上の印象の差を感じると思います。

今回は、そんな「色の現れ方」についてのお話です。

ダビッド・カッツの9の色の現象的分類

この「色の現れ方」について分類したのが、ダビッド・カッツ(1884-1953)です。カッツはドイツ生まれのスウェーデン人の心理学者で、1935年に出版した著書「The World of Colour」にて、9つの色の現象的分類(Modes of Appearance of Colour)について記しています。

内容は下記にて確認できます。

ここでは、カッツが提唱した9つの色の分類について端的にまとめました。

表面色(Surface Color)

表面色(サーフェスカラー)は、もっとも一般的な色の知覚です。見ている対象物の表面にしっかりと付着しているように見える(その物体に属しているように感じられる)安定した色を指します。

照明や視点が変わってもほとんど同じように見え、その物体が持つ性質として意識される色です。

面色(Film Color)

面色(フィルムカラー)は、観る側がその色までの距離を知覚できない、視界にただようベールや膜のように感じられる色を指します。

表面色のように色が対象のモノに属していない、どこにも属していないけれど、確かに視野に存在する色という現れ方。空の青が、まさに面色の代表です。

空間色(Volume Color)

空間色(ボリュームカラー)は、容積色とも言います。物体の内部に充満しているように感じられる色の知覚を指します。なかに色が染みている感じとも言い換えることができます。

たとえば、色のついたジュースやゼリー、牛乳、煙や宝石などが空間色の代表。外側にみえている色が内部まで続いている感覚、透明感、濁り、深みなどが、体積的なひろがりを伴って知覚される色です。

透明面色(Transparent Film Color)

透明面色(トランスペアレント・フィルムカラー)とは、物体や景色のまえに色付きのガラスやセロファン、カラーアクリル板などがあって、そのフィルター越しに知覚される色の感覚を指します。

色のついた膜が視界の一部に重ねられたような感覚で、色はフィルターによる光の変化に依存します。

つまり、その奥にみえている物体や風景に色が属している感じが薄れ、むしろ色は観察条件(フィルター、光、視点)の結果だと認識し、空間に浮かんでいる印象が強くなります。またフィルターそのものの透明度や暑さにも意識が向けられます。

透明表面色(Transparent Surface Color)

透明表面色(トランスペアレント・フィルムカラー)は、色ガラスや水面のように、透明でありながら実体として表面を持つ物体がみせる色のこと。透明のため背後が透けてみえるものの、表面の存在感も十分に感じられ、色がその物体や現象の表面に属していると感じられる現象です。

透明表面色の代表例は、ガラス製の器です。光の反射や屈折の影響はあっても、「物の色」としてのリアリティを保つ状態の色の現れ方をしています。

鏡映色(Mirrored Color)

鏡映色(きょうえいしょく、ミラードカラー)は、鏡や金属の表面のように、周囲の色や像をそのまま映し出した色の知覚です。たとえば、銀のスプーンやミラーボールなどの表面で反射した、湾曲した周囲の光景や色などが該当します。色は物体に由来せず、周囲の環境の反射として現れます。

色や模様が視点によって絶えず異なるため、その対象物の色としての実感は薄い。

光沢(Luster)

光沢(ラスター)は、物体の表面にあらわれる、白や明るい輝きのような色です。一般的にはハイライトともいいます。

物体の表面色と白が混在し、明暗のゆらぎを伴う視覚現象となります。知覚は、つるつるした感じや濡れた印象など、対象の質感と結びつきます。

光輝(Luminosity)

光輝(こうき、ルミナシティ)は、ろうそくの炎やネオンのように物体が自ら発光しているように感じれる色の現れ方を指します。

また、物理的には発光していなくても、周囲との明度差から目に光源のように感じれる色も光輝に分類します。たとえば、暗闇のなかの白いTシャツや、暗室で裏から光を当てた白い紙(光が透けて、少し明るくみえる)などが該当します。

灼熱(Glow)

灼熱(グロー)は、物体の内部から光がにじむように拡がり、柔らかく発光しているように感じる現象です。

明確な光源が見えなくても、対象から光があふれている印象。灼熱と光輝は似ていますが、前者のほうがより情緒的・霧状で、対象の境界が曖昧になる傾向があります。

たとえば、溶けた鉄やマグマの内部から発光した感じが該当します(普段見る機会はほとんどありませんね)

カッツの色の現象的分類まとめ

いかがでしょうか?カッツの色の分類は、色を見る側である私たちの反応・心理に基づいた仕分けであり、「色の心理学的分類」と称します。9つの定義には、「たしかに」と納得できる部分もあったのではないでしょうか?

色の現れ方のことを色の様相(ようそう)ともいいます。また、カッツの仕分けとは異なりますが、日本のJIS(日本工業規格)でも「JISZ8105:2000 色に関する用語」において、色の現れ方についての言葉が定義されています。

おそらく、多くの人にとって、これまでの暮らしのなかではほとんど気にしたことがなかった視点かと思います。でも、この分類に沿って「色の違い」だけでなく「色の質感の違い」にまで意識をむけてみると、周囲や日常から感じる味わいや発見が増して、少し楽しいかもしれません。

一方、デザイナーやコーディネーターなど色を扱う立場なら、この分類は配色の一つの手助けになります。(色彩検定をはじめ、各種の資格試験でも問われる内容です)インテリアや環境の色を考える際は特に、組み合わせた色がどう現れるのか、私たちがその色からどんな質感を感じるのかまで想定しておくことで、より意図した調和感を得られるでしょう。

以上、簡単でしたが色の現れ方に関する分類のお話でした。何かの参考になれば嬉しいです。