色の対比とは?

「えっ、これ本当に同じ色?」——そう思わず二度見した経験はありませんか?

同じ色なのに背景や隣の色によって、まるで違う色に見えてしまう。この不思議な現象の正体こそ、「色の対比」 です。

私たちの目と脳は、周囲の環境に大きく影響されて色を感じ取っています。そのため、灰色が黒い背景の上では明るく、白い背景の上では暗く見えるといった錯覚が日常的に起きているのです。

本記事では、色の対比の原理をわかりやすく解説し、「明度対比」「色相対比」「彩度対比」など代表的な対比現象を含めた各種を具体例とともに紹介します。さらに、インテリア・ファッション・広告などで実際に使える応用方法も取り上げます。

読み終えるころには、普段の生活やデザインの中で「色の見え方のトリック」を発見できるようになり、世界が少し違って見えるかもしれません。

色の対比とは?なぜ同じ色が違って見えるのか

私たちが目にしている「色」は、いつもまったく同じ色味を感じる固定されたものではありません。実は色の見え方は、周囲の状況や隣り合う色の影響によって大きく変わります。

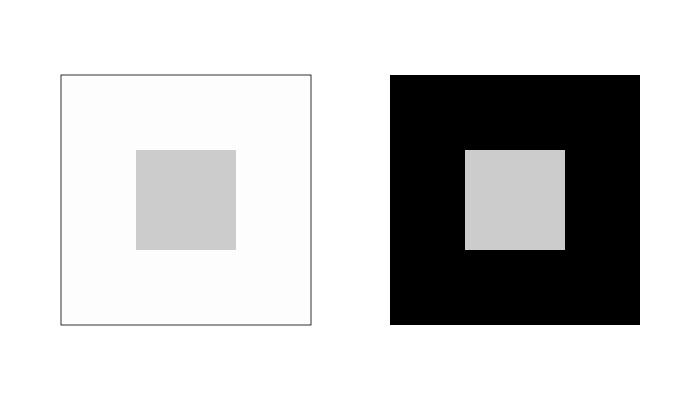

同じ灰色の四角を2枚用意し、片方を白い紙の上に、もう片方を黒い紙の上に置いてみましょう。白い紙の上の灰色はなんとなく暗く見え、黒い紙の上の灰色はうっすらと明るく見えるはずです。

どちらも同じ色なのに、周囲との差によってまるで違う色のように感じられる——これが「色の対比」と呼ばれる現象です。

デザインにおいては「コントラスト」と呼ばれることもあり、色を目立たせたいときに活用されます。たとえば、赤い文字を黒い背景に置くと力強く見えるのは、まさに対比の効果です。

人間の目と脳がつくる「錯覚」の仕組み

なぜこんなことが起こるのでしょうか?

その理由は、私たちの目が単純に光を受け取るだけではなく、「周囲との関係性を踏まえて色を解釈する」 仕組みを持っているからです。

目に入る光は網膜で受け取られますが、脳は常に「どのくらい明るいのか」「どんな環境で見ているのか」を補正して認識します。いわば、脳が自動的に「見え方を最適化」しているのです。その結果、同じ色でも状況によって違って見えるという「錯覚」が生まれます。

By Cecilia Bleasdale - https://web.archive.org, Fair use

有名な例として、インターネットで話題になった「青と黒のドレス」か「白と金のドレス」かという写真があります。同じ画像でも人によって見え方が分かれたのは、脳が周囲の光源をどう解釈したかによって、感じる色が補正されてしまったから。

まわりが明るいと自動的に判断した人は「青と黒」にみえ、周りが暗いと感じた人は「白と金」にみえる。(あなたはどちらに見えますか?ちなみに、ドレスの実際の色は青と黒です)

このドレスの話は、色の対比効果ではなく色順応(いろじゅんのう)と呼ばれる別の作用によるとされていますが、人によって色の捉え方が異なるひとつの証明です。

つまり個々人の目や脳の反応に違いがあるわけで、「色の対比効果」も同じく目や脳の側で生じる主観的体験です。

だから、誰もが同じような強さで対比を感じるわけではありません。その点に留意しつつも、以降ではさらに詳しくご説明していきます。

色の対比の種類と基本原理

「色の対比」とひと口に言っても、実際にはいくつかのパターンがあります。

それぞれの種類を知ることで、色がどのように作用しているのかがより明確にわかり、実生活やデザインにも応用しやすくなります。

サンプル画像を交えて説明していきますから、体感しながら読み進めてください。

同時対比と継時対比|時間や隣接による見え方の変化

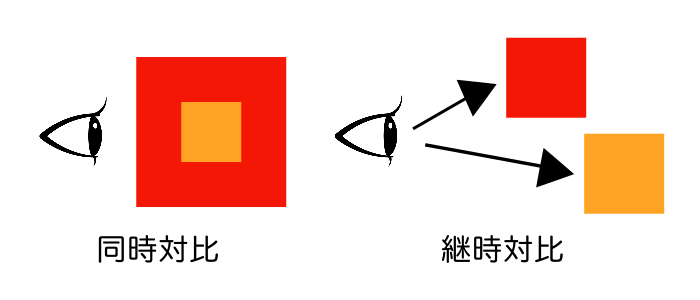

まず、色の対比は、同時対比(どうじたいひ)と継時対比(けいじたいひ)に分けられます。

同時対比とは、ある色が隣接する色の影響を受けて、同時に異なって見える現象です。たとえば、同じ灰色でも赤の隣では青みを帯び、青の隣では赤みを帯びて感じられます。

一方、継時対比は「時間差」による対比効果です。たとえば、鮮やかな色を目にしたあとに別の色に視線を移すと、その色がやけにくすんで見えたりします。一方、その色を今度はくすんだ色をみたあとに目にすると、元よりも鮮やかにみえます。これが継時対比で、事前に見ていた色の影響を受けて見え方が変化する現象です。

継時対比は、違いの認識がしづらかったり、残像や順応などの別の用語で説明される現象との重複もあります。そのため、色の対比といえば主に「同時対比」を指します。

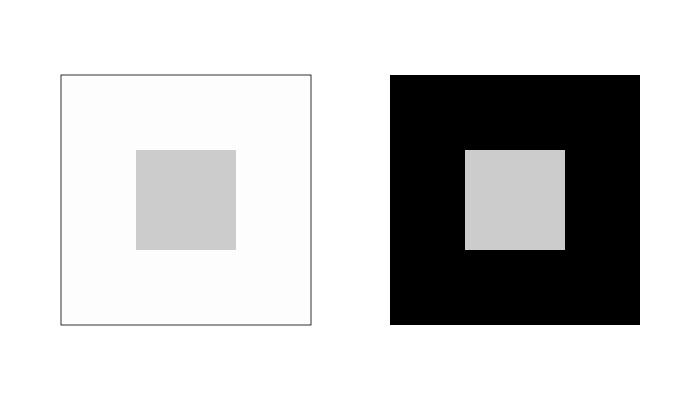

明度対比|明るさの差で印象が強調される

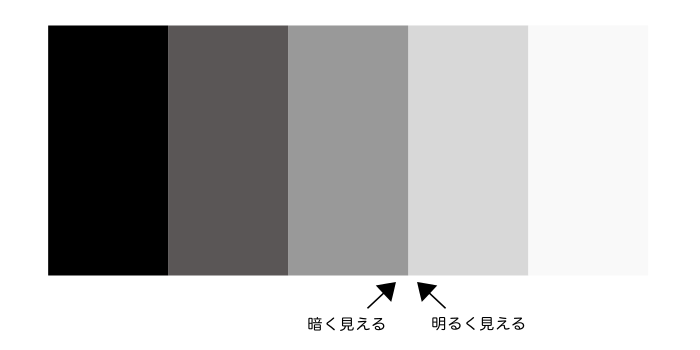

明度対比は、明るさ(明度)の差が大きいほど、互いの違いがより強調される現象です。たとえば、同じ灰色の紙を白い背景に置けば暗く、黒い背景に置けば明るく見えます。

こちらはすでにお見せした画像ですね。真ん中のグレーはまったく同じ色ですが、白背景と黒背景とで比較すると、明るさに違いがあるように感じられます。

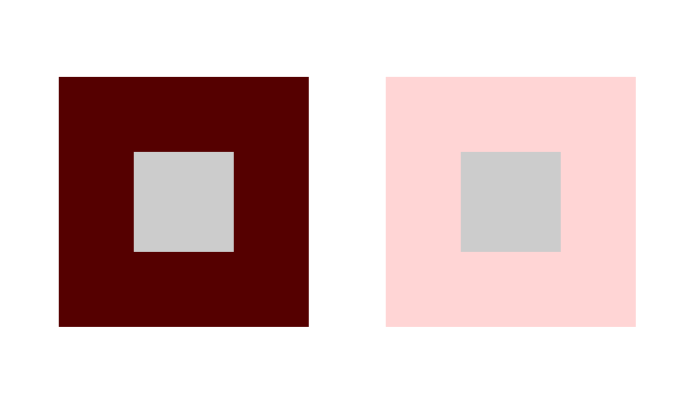

明度対比は、色味を持った色(有彩色)が背景でも生じます。中央のグレーを見比べると、暗い赤(ほぼ茶色)が背景のグレーは明るく、明るい赤が背景のグレーはやや暗くみえます。

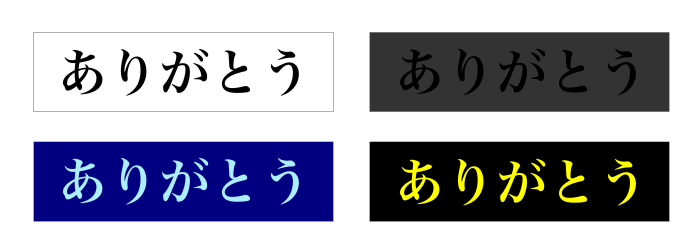

明度対比が意識される日常の例では、文字色と背景色のコントラストが挙げられます。灰色の背景に黒文字はぼやけて読みづらいですが、白地に黒文字は読みやすいですよね。これは明度対比の影響です。

黒と黄色も明度対比の大きい組み合わせ。同系色同士も、明度差を大きくすると見やすくなります。

明度は、モノの見やすさ・見つけやすさを左右する重要な要素であり、サインやポスターで、遠くからでも目立たせたいときには「明度差」を大きく取るのが効果的。この点については、色の誘目性・視認性・明視性・識別性についての記事でも触れています。

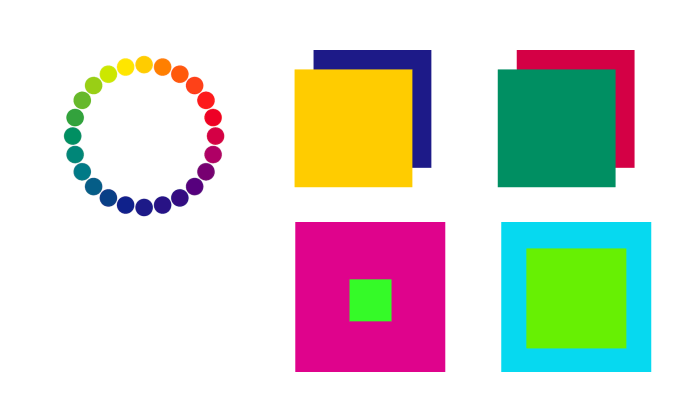

色相対比|隣り合う色相による色みの変化

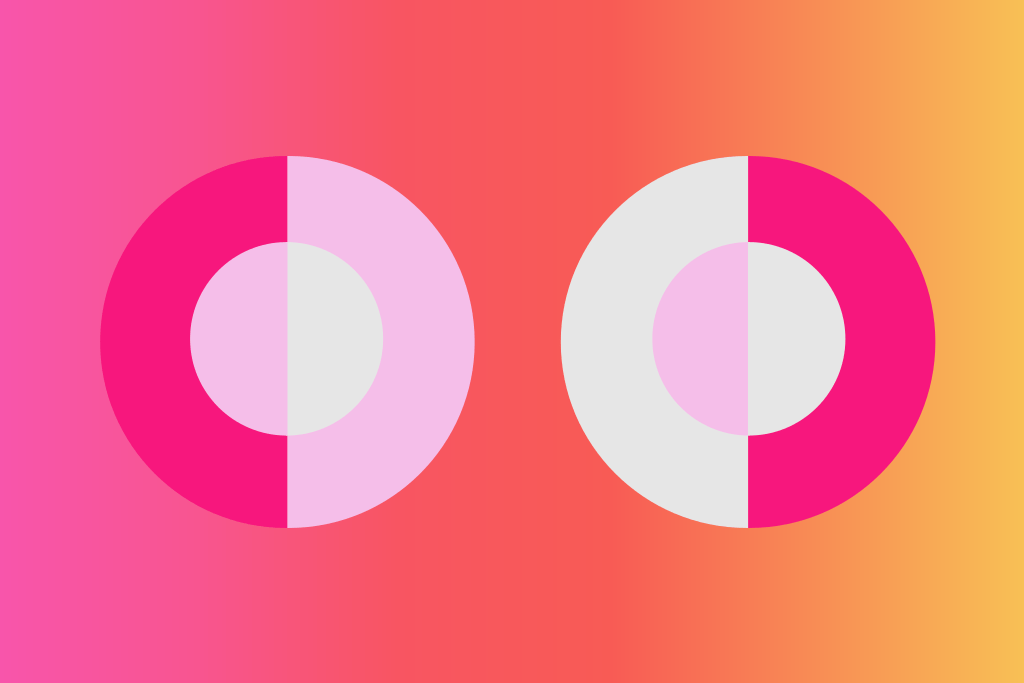

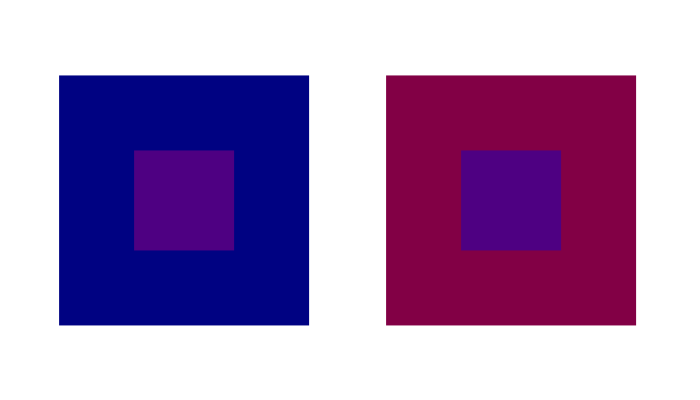

色相対比とは、ある色を背景として別の色をみたときに、その背景色の影響を受けて色が変化して見える現象です。

中央の紫は、左右どちらも同じ色です。暗い青(紺)と赤(赤紫に近い色)を背景とした2つの図を見比べると、青を背景とする左側の紫はやや赤寄りに、赤を背景とした紫はほんの少し青みがかって見えます。

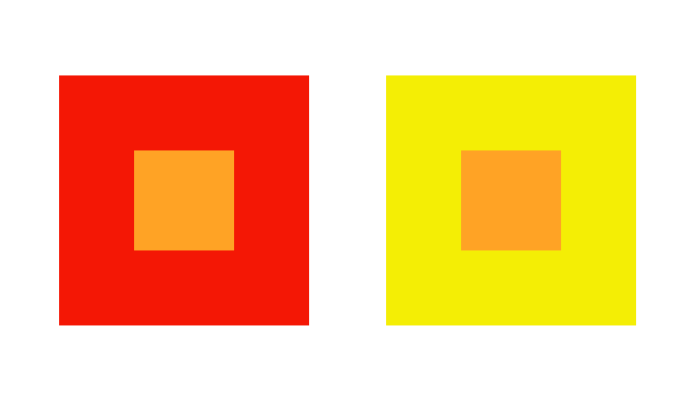

こちらのサンプルだと、赤い背景のオレンジは黄色っぽくみえ、黄色を背景とするオレンジは赤寄りに感じられます。

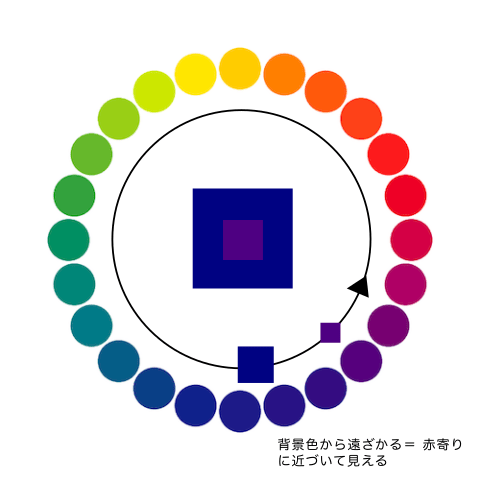

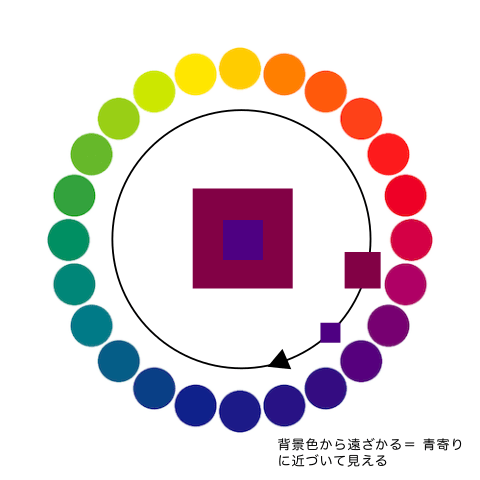

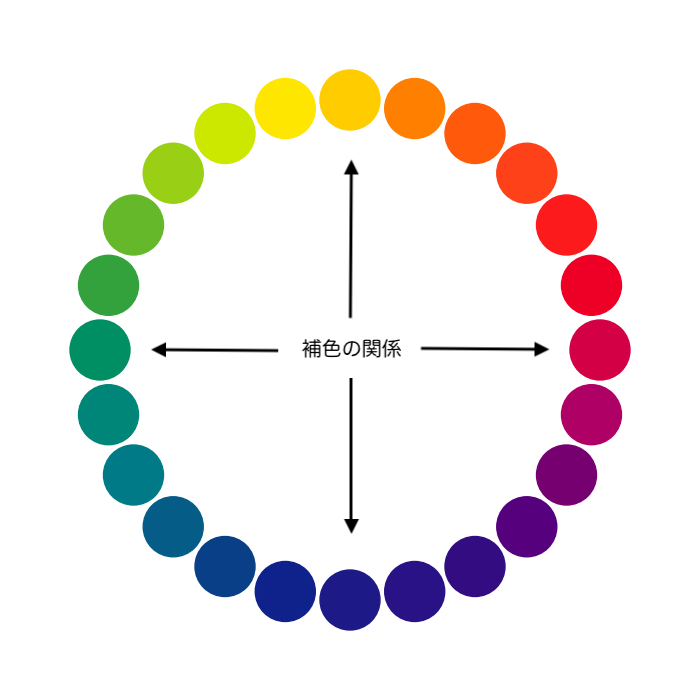

なぜこのような色相の対比が起こるのかというと、私たちの目に背景色(面積の大きい色)から負の残像(反対色の刺激が目に残る現象)が生じ、中央の色が背景色の反対色(心理補色といいます)の方向に引っ張られて見えるため。

この結果、色相環上で、背景色から遠ざかる方向に移動したように感じられます。

文字だと分かりにくいかもしれませんので、図でご覧ください。

青を背景とした紫の図は、色相環上で青から遠ざかる方向(赤寄り)に移動してみえます。

反対に赤背景の紫の色味は、赤から遠ざかる方向(青寄り)に移動します。

もうひとつのオレンジのサンプルについては、上の色相環を見ながらイメージしてみてください。(赤背景のオレンジ → 黄に寄る / 黄背景のオレンジ → 赤に寄る)

色相対比は、色相環上でもっとも離れた色同士(補色関係)で最大となります。また、面積比が大きいほど、色が鮮やかなほど対比効果が高まります。

日常だと、たとえばファッションにおいて色相環の離れた位置の色同士の組み合わせを取り入れると、お互いの色を引き立て合う明快なスタイリングになります。

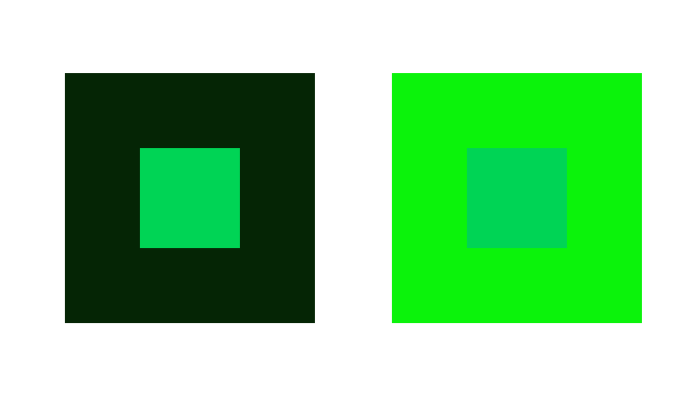

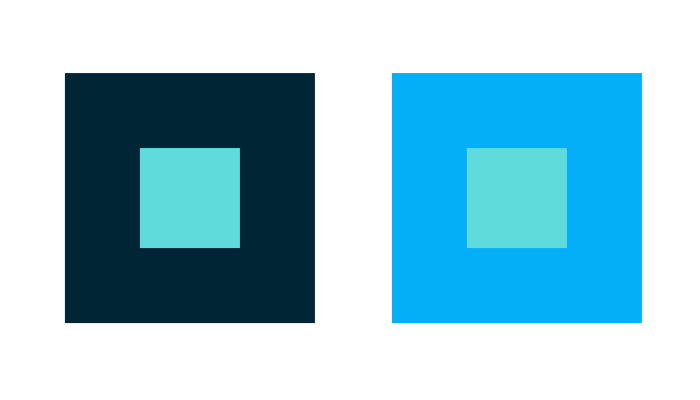

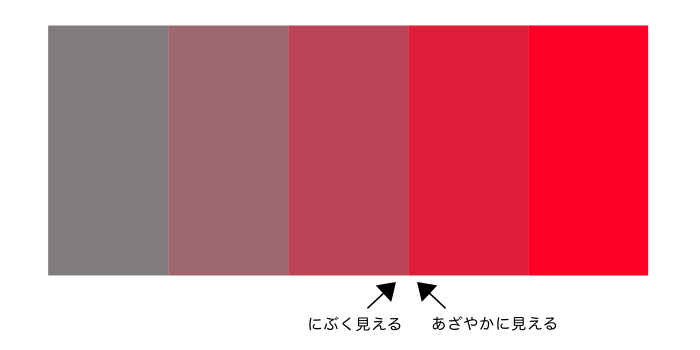

彩度対比|鮮やかさを際立たせる視覚効果

彩度対比とは、あざやかさの異なる色を背にしたときに、図の色の彩度が異なって見える現象です。同じ色でも、あざやかな色が背景だとくすんだ色に、くすんだ色が背景だと相対的にあざやかに見えます。

この中央の緑はまったく同じ色です。しかし、左側のくすんだ緑色を背景とした図と、右側のあざやかな緑とセットになった図を比較すると、「本当に同じ色?」と疑うような違いを感じられるのではないでしょうか。

こちらも中央の水色は同じ色ですが、背景との影響で彩度対比が生じています。

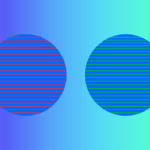

補色対比とハレーション|強烈に目立つ組み合わせ

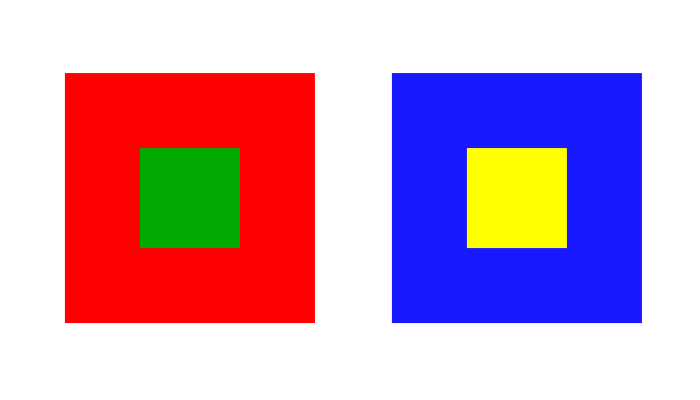

色相環で正反対にある色を「補色」と呼びます。補色同士を並べると互いが引き立ち、最も強い対比が生まれます。赤と緑、青と黄色などがその代表例です。

さらに、補色同士を高い彩度で隣接させると「ハレーション」と呼ばれる現象が起こり、境界がチカチカ・ギラギラして見えることがあります。(上の画像の、赤と緑の境界線、青と黄色の境界線にそう感じませんか?)

色相対比の説明でも触れたように、色相環で離れた色同士の組み合わせはコントラストがはっきりしたコーディネートとなります。補色対比は、そのなかのもっとも離れた位置同士のペアです。

日常においては、スポーツのユニフォームや国旗など、チーム・集団の個性を明らかに示し、目立たせたいモノによく用いられます。

強烈に注意を引きたい場合には有効ですが、長時間見続けると目が疲れるので使い所に注意が必要です。

縁辺対比|境界部分で起こる色の強調

縁辺対比とは、異なる色が接する境界部分で色が違って見える現象です。

目の網膜上にある視細胞たちは、ある領域の細胞が反応すると、その周りの細胞の反応をおさえる「側抑制」という作用をもっています。

この働きが輪郭や境界を強調しようとするため、隣り合う色同士が影響を与えあい、対比を起こします。

パソコンやスマホのディスプレイだとわかりにくいかもしれませんが、この画像の色同士が隣り合う境界線に、縁辺対比が生じます。それぞれの境界線のうち、明るい色と隣りあう境界は、相対的に暗くみえます。反対に、暗い色と隣接する側は、明るく感じられます。

縁辺対比は明暗だけでなく、色相や彩度でも生じます。こちらは赤色の彩度を段階的に変えたもの。境界同士の彩度差がなんとなく強調されたように感じられます。

色の対比がもたらす効果とは?

さて、これらの対比効果は、いったいどのような効果・作用を及ぼすのでしょうか?

色の対比は単なる「錯覚」にとどまりません。実際には、私たちの心理や感情、さらには行動にまで影響を与える強力な効果を持っています。

色を「強調」して目立たせる

対比の最もわかりやすい効果は「強調」です。隣り合う色の差が大きければ大きいほど、対象がはっきりと際立ちます。

たとえば、広告・ポスター・看板など「人に見せたい・見つけてもらいたい対象物」の重要なキャッチコピーは、背景と強いコントラストを用いると、視線が自然と文字に引き寄せられます。

また、道路標識や警告表示など「見てもらわないと困る」ものは、対比効果を活用した配色となっていて、遠くからでも目に飛び込んできます。(標識に用いる色彩は、国が使用する色を定めています)

対比によって強調された広告や看板や標識に訴求され、行動をうながされる。まさに、対比は私たちの意思決定と判断に影響を与えています。

印象を劇的に変える心理的作用

色の対比がもたらす強調の効果は、言い換えると印象を変える作用でもあります。

対比の心理への作用

明度対比:同じグレーでも、明るい背景なら「重厚」に、暗い背景なら「軽やか」にみえます。

彩度対比:派手な色の隣では落ち着いた色がさらに控えめにみえるため、「シック」「上品」といった印象を引き出せます。

色相対比:青とオレンジなどを組み合わせると、「活発」で「エネルギッシュ」な印象が生まれます。

つまり対比は「目立つ/目立たない」だけでなく、「高級感」「爽やかさ」「落ち着き」といったイメージ感覚にまで関わってきます。

ファッションだと「オシャレ感」のアップに。広告物なら、製品やサービスに「狙ったイメージ」を付与させる。インテリアの場合は「洗練された空間」へ。

これらの抽象的・心理的な要素は、色の組み合わせと対比の活用次第で大きく変わります。

有名な錯覚実験で証明される対比の力

心理学や色彩学の世界では、対比の効果を示す実験が数多く行われてきました。

手軽に体感できるものを2つご覧ください。

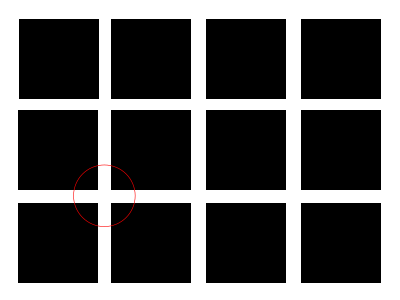

こちらはハーマングリッド(Hermann Grid)と呼ばれる図です。白の交差点の部分に、黒い丸がボヤッと滲んだように見えませんか。この黒いにじみは実際には存在せず、明度対比・縁辺対比の一種と考えられています(そのほかが原因とする説もあります)

人の色覚のしくみの記事でもご説明しました、残像の実験も色覚の不思議さを手軽に体験できます。

この赤い丸をじっと15秒ほど見つめたあとに目を閉じると、まぶたの裏に緑色っぽい丸が浮かび上がります。また、その状態で白いもの、白い壁をみると緑の丸がそこに写ります。

この緑の丸は、目のなかの細胞が反対色の反応を同時に起こしている(赤を見る → 赤の反対色の緑の刺激も生じる)という証です。

厳密には、残像は対比とは異なる現象です。ただ、「何かの色をみたあとに、別の色の印象が変化する」という点では継時対比とも共通しています。

私たちが色を常に一定に感じているのではないこと。そして、意図せずとも対比が発生していて、影響を受けて印象と行動が変化していると、これらの図や実験からわかりますよね。

色の対比を活かせる領域の実例

色の対比の効果は、絵画のキャンバス上だけでなく、私たちの身近な生活のなかで大活躍しています。

ここでは広告、インテリア、ファッション、そのほかの分野で対比がどのように使われているかを見ていきましょう。

色の対比で鮮度・美味しさアップ

たとえば、料理の盛り付けにおいて、お皿や添え物と食材の色に差をつけて美味しそうに魅せる工夫はその一つ。

特に和食は色の対比を積極的に活用しています。赤身のお刺身の後ろにある緑の大葉は、赤と緑の反対色(補色)の組み合わせによって鮮やかさを引き立てて新鮮さを演出する、まさに対比の代表例。

焼肉屋にて、お肉の下に敷いてある笹の葉や、添えてあるパセリも同じく赤と緑の補色対比を狙ったもの。肉の専門店の陳列棚でもこの配色は見られます。

広告デザインで商品を際立たせる

広告の世界では、視線を集めるために色の対比が欠かせません。

PRしたい商品と背景の色の工夫次第で、訴求効果が大きく変わります。

たとえばビールの宣伝を考えてみましょう。ビールの色がイエローやゴールドのため、背景に黒を用いると対比が強まって存在感が際立ちます。また、黒い背景が高級感やプレミアム感を印象付けることができます。

この配色は、他社との品質の差別化、特別な一杯というイメージを連想させます。

一方で、ビールの広告には空や海のようなブルーの背景もよく用いられます。アウトドアで、スポーツのあとで、仲間との一杯、爽快感などのイメージの訴求でしょう。

この青い背景とビールの黄色は補色色相(反対色)の関係のため、やはり対比効果で色が強調されます。

使用する色の組み合わせは、商品の種類とターゲットの属性(誰にその広告を見せたいのか?)次第。しかし、「対象物と背景とのコントラスト」はアピールにおいていつでも意識すべき重要ポイントです。

キャッチコピーの文字色と背景の色使いにも同じことが言えます。

サンプルは街中、本、テレビ、ネットに溢れかえっています。「これは対比効果を狙った配色かな?」と、アンテナを立てて探してみてください。

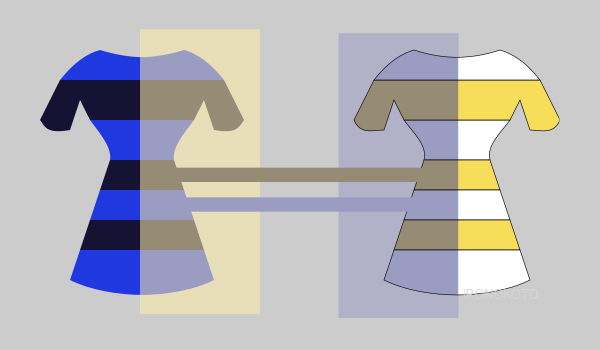

ファッションで引き締めと印象を演出

服選びにも対比の効果は生きています。

トップスとボトムスの色、ジャケットとブラウスの色の組み合わせで、それぞれの色を引き立てたり。バックやアクセサリーなど小物に対照的な色を用いて、全体とのコントラストを強調したり。

これらも対比の活用です。

この4人はまったく同じ服装・サイズですが、色の違いで印象が異なります。服装自体の好き嫌いはともかく、上と下に白黒を用いた両端の2人は明度対比の効果で明快なイメージを与えます。

一番左はトップスの黒が上半身の引き締めを演出し、右端は反対に下半身が引き締まって感じられます。左から2番目のグレーの濃淡の組み合わせは、無難にまとまった感じがするかもしれません。そう感じるのは、対比が控えめだからなのでしょう。

落ち着いたコーディネートに鮮やかなバッグを合わせれば、視線が自然とバッグに集まります。

「見せたい部分に鮮やかな色」「引き締めたい部分に暗めの色」を使うのが、対比効果を発揮させるコツです。

ご自宅のクローゼットの洋服で、組み合わせによる色の印象の変化を確かめてみてください。アパレルショップのマネキンやショーウィンドウからも、対比の活用法をたくさん発見できると思います。

インテリアで空間を広く見せる工夫

部屋の印象を大きく左右するのも、色の対比です。

たとえば、壁や天井を明るい色にして床を濃い色にすると、空間の安定感が増し、広く感じられます。床がブラウン系のフローリングで、壁と天井が白やベージュの組み合わせ、日本のマンションの部屋では一般的ですよね。

この配色の空間は、すでにその対比の工夫が施されています。

反対に、床を明るい色にして壁や天井に暗い色を用いると、非日常的なモダンな印象は得られる反面、独特の圧迫感が生じます。

全体的に同系色でまとめられた部屋のなかに、対照的な色のクッションや小物を配置することでアクセントとなり、空間が引き締まります。

私たちは普段、何か一つの色だけをみる機会の方が少なく、必ずいくつかの色を同時に目にします。

色同士が隣あったり、ある色が背景となって別の色を見たり。あるいは、何かの色をしばらくみたあとに時間差で別の色をみたり。

完全に白一色・黒一色・緑一色・青一色の空間なんて、わざわざ作らない限り体験できません。また、部屋を出たあともずっと同じ色ということは決してありません。

壁や床の色が背景となって、ソファーやテーブルなど家具の色に対比(または色の同化)が生じます。よって、あなたはすでに自宅にて、部屋の基調色との組み合わせによって強調された色を、日常的に目にしています。

つまり、私たちは常に色の対比に囲まれて生活しているのです。

まとめ|色の対比を理解すると世界がもっと鮮やかに見える

今回も長文をお読みいただきありがとうございました。

対比が生じる理由、対比の種類、日常での対比の活用例、それぞれ何か参考になった部分がありましたら幸いです。

私たちが目にしている色は、単に物体そのものの色ではなく、周囲との関係の中で生まれる「相対的な色」です。色の対比は、そのことを最もわかりやすく示してくれる現象です。

明度や彩度、補色など、さまざまな対比の原理を知ると、日常の中で「同じ色が違って見える」瞬間を発見できるようになります。さらに、広告やファッション、インテリアといった身近な場面に応用することで、色を通じて印象や空間を自在にコントロールできるようになるでしょう。

色の対比は、知れば知るほど奥深く、そして楽しいものです。これまで何気なく見ていた風景やデザインも、「なるほど、ここに対比が使われているんだ」と気づけるようになるはずです。

衣食住、広告宣伝、街の案内。どこにでも対比の効果は使われています。このページを読み終えたら、宝探しや発見ゲームのような気分で、周りを眺めてみてください。

世界は同じでも、見え方はあなた次第。色の対比を理解すれば、日常はもっと鮮やかに輝いて見えるでしょう。

(同化の説明はこちら)