「うちのワンちゃん、色がわかるのかしら?」

「ネコって色が見えてるの?」

いま犬や猫と暮らしている方、過去に暮らしていたご経験がある人は、そんな疑問を持ったことはないでしょうか?

また、なんとなく「ほかの生き物は人と同じように色がわかるの?」と気になったこと、ありませんか?

今回はそんなテーマから色について掘り下げます。

犬・猫は色がわかるのか?

人、動物、鳥、昆虫、そのほかの生き物の色覚の世界について書いているので、雑学・豆知識としてお楽しみください!

色がみえる理由は?

「動物が色をどう見ているのか」の話を進めるにあたり、まず「私たち人間がどのように色を見ているのか」をおさらいしましょう。

色は光・対象・観察者の関係よる産物

私たちが色と呼んでいるものは、光、対象物、観察者(人)の相互関係のなかで生じる感覚です。みている対象物、たとえば、りんごやテーブル、緑の木々、青空をイメージしてください。そういったモノや現象、それ自体に「色を固定する属性的ななにか」があるのではありません。

色の本質については色とは何か?の記事で詳しく触れていますし、【色知覚の仕組み】と題した以下の2つの記事で深掘りしているので、ご覧ください。

ここでは端的にご紹介します。

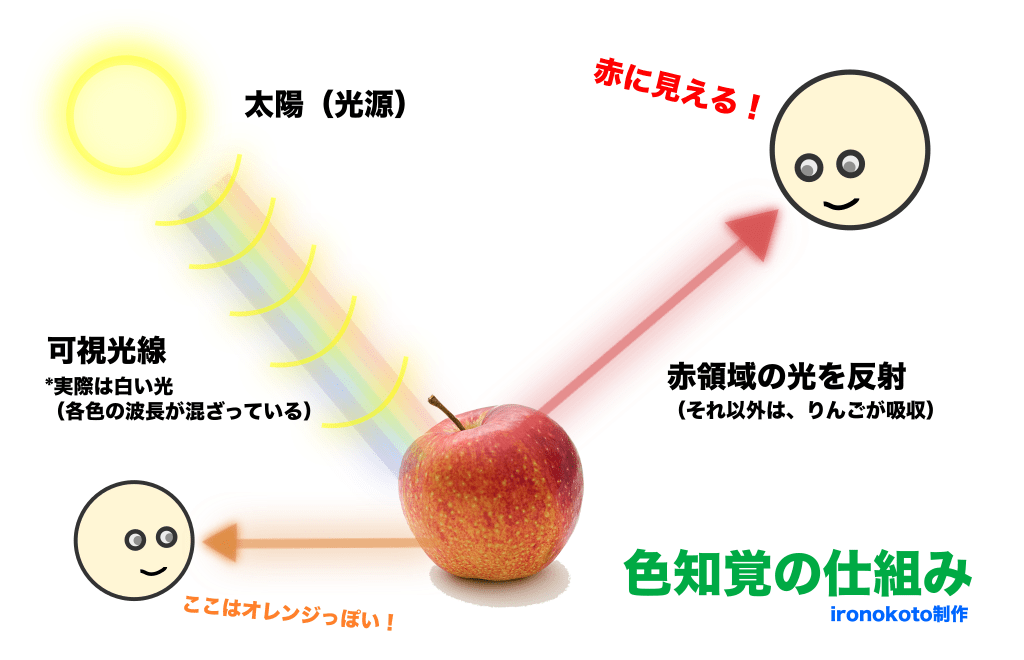

木になっているりんごが「赤く見えている」のは、りんごが太陽の光の一部を吸収して残りを反射し、その反射光が目に届いているからです。

私たちの目の細胞が、受け取った光に応じて信号を脳に伝え、情報を整理して、ようやく「あ、これ赤だな」と認識します。りんごに赤い色がついているのではないし、太陽光が赤いのでもなく、目はもちろん赤くない。

光に含まれるエネルギーの一部がりんごで跳ね返り、それを目がキャッチし、脳内で赤が生じるわけです。

目の細胞が光を色に変える

私たちが光と呼んでいる現象は電磁波。そして、私たちの目は、電磁波の一部の波長帯だけを「見える光線」として知覚することができます。その目にとどいた「見える光線」の波長成分ごとに、感じる色が変化します。

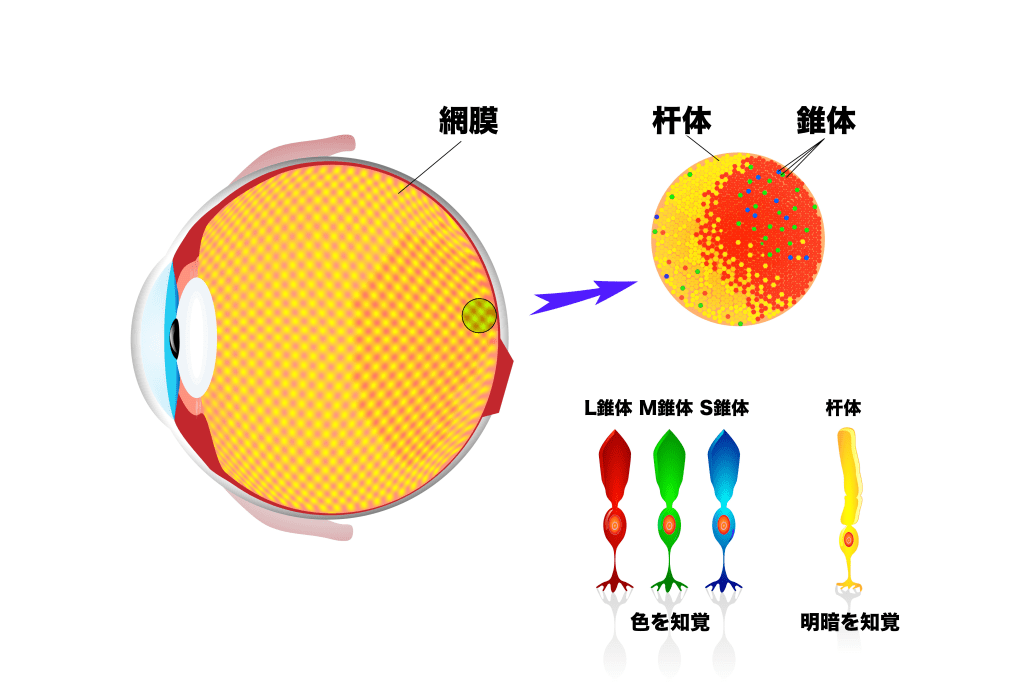

私たち人間は、目のなかに光の明暗を感じる細胞を一種類、光の波長ごとに反応する細胞を三種類持っています。前者を杆体(かんたい)といい、後者を錐体(すいたい)といいます。

近年の研究によると、4種類目の色覚細胞を持つ女性や、既知と異なる反応を示す細胞も発見されています。ですが、ここでは従来の説にもとづいて「人の色覚は3種の細胞によるもの」として話を進めましょう。

この3種類の色覚細胞プラス明暗を感じる細胞の反応が電気信号となって脳に送られて、脳内でようやく「赤」「青」「緑」などの色の体験としてあらわれます。

色覚細胞の状態の違い = 色の見え方の違い

さて、私たちがこのようなプロセスを経て色を感じているとなると、色の知覚はとても相対的・個人的であることがわかります。つまり、同じものを見ていても、感じる色が同じとは限りません。人それぞれ異なる色彩体験しています。

なぜなら、光を受け取る側である目や脳は、人によって状態が異なるから。目の細胞の遺伝的な欠損、事故や病気などの後天的な障害、シンプルに加齢、そして個人の体験などが関与するからです。

先天的か後天的かを問わず、目のなかの色を感じる細胞の反応が弱かったり働いていない状態を、色覚特性(色覚異常)と言います。色盲という言葉のほうが日常的かもしれませんが、現在は色覚特性と呼ばれるようになってきました。

専門的には、色を感じる細胞3種すべてが正常に働いている色覚者を「三色覚(さんしきかく)」といいます。

そして、3種類の細胞のうち、どれか一種類の反応が弱い、あるいは機能していない状態を「二色覚」といいます。二色覚者は、欠損している細胞の種類によってさらに細分化されるのですが、主に、赤と緑がグレーの濃淡のように感じられ、三色覚者と違う色の見え方をします。

さらに、3種の色覚細胞のうち1種類しか働いていない場合や、光の明暗を感知する細胞だけしか持たない人は一色覚といい、色はおろか、ほとんど視力を持ちません。

ちなみに、日本では男性の5%、女性の0.2%が色覚特性を持っていると言われます。およそ男性20人に1人、女性500人に1人です。(男性の方が多いのは染色体の都合から)

【本題】犬や猫や動物は色がわかるの?

いよいよ本ページの本題です。

犬や猫、そのほか動物の色覚について解説するにあたって、「ヒトの色覚」について触れないわけにはいきませんでした。

わたしたちは、目のなかに色や明暗を感じる細胞を見つけ出し、その反応の違いが脳内で色を生じさせることをあきらかにしました。さらに、色を感じる細胞は主に3種類あって、光の波長帯によって3種の反応が変わること、3種の働きが正常か弱いかで色の見え方が違うことも発見しました。

ところが、動物の世界ではそもそも「色を感じる細胞が3種」という前提から人と違っています。要するに、動物は三色覚が当たり前とは限りません。

私たちはどう頑張っても犬にも猫にもなれませんから、彼らが何をどう見ているのか、彼らの目線で感じられない。

身体を借りて世界を観察できたら一番カンタンですね。しかし今のところできないため、ヒトとの共通点や相違点から「色をこう見ているだろう」という推測による研究が進められています。

つまり、犬や猫が「私たちと同ように色を見ているのか、それとも違うのか」は、視細胞の有無・種類・遺伝子・脳のはたらき、色をみせたときの反応などを手がかりとします。

人間と同じような「三色覚」なのか。それとも二種類しか持っていないのか。あるいは四つ以上か、もっとたくさん持っているのか?それぞれの視細胞はヒトと同じように働いているのか?

このような切り口です。

動物・鳥・虫のなかには、特定の状況下で色に反応をみせる種がいます。その色が、その生き物自身にどう見えているのかは推測・仮説の域を出ませんが、動物も色を感じていることは間違いないでしょう。

まだまだ研究が発展途上という前置きをしたところで、犬、猫、そのほかの哺乳類、鳥、魚、虫などの色覚についての現時点での見解をご覧ください。

人間と犬や猫の感じている色は同じか?

結論から申し上げましょう。

人間と犬や猫は、持っている錐体の種類が違うため色を同じように感じていないようです。人と犬や猫は、同じものをみていても違う色彩の対象物としてとらえていると考えられています。

人間と同じ三色覚の動物は、チンパンジーを含むいくつかの猿人、そのほか数種の生き物にすぎません。

犬がみえる色

犬は、錐体を2種類しか持っていない二色型色覚です。よって、知覚できる光の波長帯域が人間とは異なります。犬は青と黄と茶は見分けがつくものの、赤と緑は区別できず灰色にみえているといわれています。

たとえば、緑の芝生のうえで赤や緑のおもちゃを与えると、わたしたち人間のように明快な対照色として見えているのではなく、地面とおもちゃの違いを灰色の濃淡として把握しているかもしれません。

犬がもっとも感度が高い色は、ブルー系の色とされます。

犬の俊敏性を競う「アジリティコンペ」というものをご存知でしょうか?世界各地で開催されるイベントで、Youtubeで探せば動画が出てきます。ご興味があればご覧ください。

こういった大会で、会場に設置されたポールやトンネルなどの障害物は、犬にとって視認性の高い「青」や「黄色」がよく使われています。

色覚の点からは、青空のもとで黄色のボールをつかって遊ぶと、色のコントラストも味わえてワンちゃんにとって一番嬉しいかもしれません。(そもそも大好きな飼い主さんと一緒に過ごせるだけで十分に嬉しいかもしれませんし、すでに赤や緑色のお気に入りのおもちゃがあるなら大切にしてくださいね)

猫がわかる色

では猫はどうでしょう?

猫も、犬と同じく2種類の錐体しか持たない二色型色覚です。猫の視界は人間よりくすみ、紫、青、黄などを知覚し、赤や緑は灰色にみえているといわれています。(緑の領域までは感じている、という説もあります)

また、猫は近視であり、人間に比べて遠くのものが見えにくいようです。反対に、明暗をとらえる杆体は人間よりも多く、薄暗がりでも存在や動きを感知することができます。

周辺視野も人間より広いため、視界に生じた変化を敏感に察知できるようです。

馬や牛は色がわかるのか?

そのほかの哺乳類のうち、牛や馬やネズミやウサギも二色型色覚です。視細胞の関係から、赤はほぼ感じられませんが、青や黄やグレーは見分けられるようです。

そう、闘牛は、マタドールが持つヒラヒラ揺れる赤い布の鮮やかさを知りません。単に、興奮状態で動くもの目掛けて突進しているだけ。

あの赤は、牛のためではなく観客の目をひくための色彩です。

馬の色覚についての研究は、主に競馬のコース設計に応用が進められている段階です。特に障害競走において、木製や赤系色の障害物は、背景と溶け込んで視認できない恐れが指摘されています。

鳥が見える色は?

鳥の多くは4色型色覚で、紫外線まで感知しているといわれています。

その理由は、食糧獲得や生存競争に役立つため。

自然界の動物・植物のなかには、表面で紫外線領域の電磁波を反射している種が数多く存在します。それらの反射光を人間は色として目でとらえることができませんが、紫外線を知覚できる種族からすれば一目瞭然なのだとか。

たとえばベリー類の果実、一部の昆虫や花などは紫外線を反射し、鳥はそれを見ています。小動物の尿の痕跡も紫外線でわかるようです。

南国の鳥はカラフルな羽に包まれていますが、鳥自身の目からは、別の色に見えているのかもしれませんね。

さらに、種によっては色の違いがオスの優劣の決定とパートナー探しの目印になったりします。

たとえば、ガラパゴス諸島に住む「アオアシカツオドリ」という鳥は、その名前のとおり足が爽やかなブルーをしています。まるで足だけペンキで塗ったか、スリッパを履いているよう。

この鳥の足が青いのは、食べ物(青魚)の色素の影響です。生まれたての頃は色がついていません。徐々に青くなっていき、成熟した若い時期ほど鮮やかとなります。

そして、オスは、足が鮮やかなほどメスにモテます。元気で生殖に適しているという本能的な判断があるのでしょう。カップリングの際は、オスがかわいらしい求愛のダンスも踊リます。

カップリングが成立し、子を授かって年齢を重ねていくと、青い色がだんだんくすんでいきます。言わば、妻帯者かどうか色でわかるのですね。

この青が、私たちの目に映る色と同じなのかはわかりません。しかし、少なくとも色覚が生命の営みに関与していることは間違いなさそうです。

このほか、フクロウのような夜行性の鳥は杆体細胞を多く持ち、色を知覚する能力よりも明暗を感じる能力に長けています。明暗を感じとる力は、人間の100倍とのこと。

鳥類ではありませんが、同じく夜行性のコウモリも色は感じず、黒・白・灰の世界で生きているようです。

虫が見ている色の世界は?

昆虫のなかで、ハチや蝶も紫外線をとらえます。

人間の目には単なる黄色の花の中心が、これらの虫の目にははっきりとした別の色で映るそうです。色を感知する細胞の種類は人間よりも多い(たとえば、アゲハ蝶は視細胞を8種類持ち、そのうち4つを色の知覚に使う)のですが、脳の構造が異なるため同じように見えているとは言い難いかもしれません。

魚は色がみえる?わかるの?

まだごく一部の魚の行動パターンの検査をしたに過ぎませんが、どうやら魚も色覚を持っているようです。一部の魚は、鳥類や昆虫と同じく紫外線領域まで知覚できる錐体を持っています。

水中世界において、魚が色をどう見ていて、それを手がかりに行動しているかどうかはまさに研究途上です。ただ、魚の色使いがある種の目的やメッセージを持っていることは確かなようです。

たとえば、「タテジマキンチャクダイ」という魚は、幼魚と成魚では体の色や模様がまったく違います。生存にかかわる何らかの理由が諸説あります。

魚ではありませんが、タコやイカは錐体を持っていないため、色が分からない"色盲"だとされます。

ただし、彼らは皮膚に色を感じとるオプシンという感光性のタンパク質を持っています。これが周囲の景色を判断して擬態するのに使われているのだそうです。

もっとも色覚が優れている生物は?

シャコは、人間以外の動物の色の見えかた、色覚の話題で必ず登場します。

彼らは16種類の視細胞を持ち、そのうち11~12種類が錐体細胞という、まさに色覚キングです。

水のなかで、サンゴ礁やほかの魚たちが、人間には想像できない姿に見えていることでしょう。

個人的には、「水深が深くなるほど光が届きにくくなるため、あまり見えないのでは?」と考えてしまいます。また、甲殻類は色として認識しているのか?それともただ単に周波数の違いとして捉えているのか、といった疑問も生じます。

ぜひ、シャコ本人からコメントを聞いてみたいものです。

【まとめ】みんな違う色彩世界で、一緒に生きている

ここまで長文をお読みいただきありがとうございました。人間と動物の色の見え方について、参考になりましたか?

私たち人間とほかの動物たちは、同じ太陽のもとに生きています。そのため、太陽から発せられる電磁波の成分は、どの種にとっても同じものです。

ところが、目のなかにある視細胞の種類や数が異なることから、目に見える範囲、可視領域はまるで違うようです。また、脳の仕組みも違っていますから、受け取った光をどのような色として知覚しているのかも千差万別。

同じ人間同士でも、遺伝的な色覚特性や環境の違いで色の感じ方が違います。種族が違えばその差は顕著。

十人十色、十種十色。

でも、一緒に地球で生きている仲間です。

「あなたには、世界がどう見えているの?」

と問いかけて多様性を認めることで、世界がもっと愛溢れる寛容なものになっていくかもしれませんね。

生き物の色覚については、今後の研究にまだまだ期待です。当ページの内容も、新しい話題があれば書き足します。

以上、「犬や猫は色がわかるのか?」のお話でした。